逾期食品哪里卖?不小心买了怎么办?律师教你轻松维权

大家好,我是张律师,一名从业多年的专业律师,平时处理过不少食品安全和消费者权益的案子,今天咱们就来聊聊一个挺常见但容易被忽略的话题:逾期食品,你可能在超市、网上或者街边小店看到过一些打折很厉害的食品,...

最近啊,不少朋友私信我:“律师,我就是借了笔小贷,几千块的事儿,怎么现在手机快被催收短信‘攻陷’了?一天十几条,从‘亲’到‘法律追责’全齐了,吓得我晚上都睡不好觉。”

听着挺心酸,但说实话——这事儿真不小,你以为只是几千块的“小债”,可背后的套路和压力,往往比你想的复杂得多。

今天我就用大白话,给你捋清楚:小额贷款逾期后,那些看似“礼貌”的催款短信里,到底藏着什么门道?哪些是合法提醒,哪些已经踩了红线?更重要的是,你该怎么做,才能既不被吓住,也不把事闹大?

先说结论:催收可以,但必须讲规矩。

正规的小额贷款平台,在你逾期后发几条提醒短信,“尊敬的客户,您尾号XXXX的借款已逾期X天,请尽快还款以避免影响信用记录。”——这种,属于合理提醒,没问题。

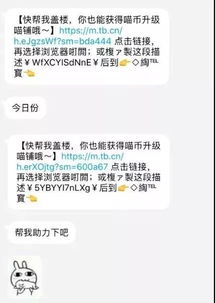

但如果你收到的是这样的:

兄弟,醒醒!这些话术,99%是违规甚至违法的,别被吓住,更别病急乱投医去借新还旧、拆东墙补西墙,很多人的债务雪球,就是从一条恐吓短信开始滚起来的。

我去年接了个案子,当事人老李,45岁,做点小生意,因为周转不灵,借了某平台6800元,分12期,有两个月实在撑不住,断了还款。

本来想着缓一缓,结果手机炸了:每天几十条短信,内容从“温馨提醒”变成“最后通牒”,再到“已移交法务部,将对你及家人采取必要措施”。

最狠的一条是:“你女儿在XX中学读书吧?我们同事正好路过学校,顺路拜访一下?”

老李当场崩溃,血压飙升送医院,后来才知道,对方根本没走法律程序,连起诉状都没写,纯粹是外包催收公司为了业绩胡来。

我们介入后,收集证据、投诉银保监会、要求平台停止骚扰,并主张精神损害赔偿,最终平台道歉、减免部分罚息,还换了合规催收方式。

你看,情绪勒索不是催收,是侵权。

根据我国《民法典》第1032条:

自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

再看《互联网金融逾期债务催收自律公约》(由中国互金协会发布)第13条明确规定:

催收人员不得使用威胁、恐吓、侮辱等不当语言或行为;不得向无关第三人透露债务信息;不得频繁致电、发送短信干扰债务人正常生活。

还有《个人信息保护法》也强调:

任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。

换句话说:

👉 发短信可以,但不能辱骂、威胁;

👉 提醒还款可以,但不能骚扰家人、邻居、同事;

👉 告知后果可以,但不能虚构“已起诉”“要上门”这类虚假信息。

一旦越界,你就不再是“欠钱理亏”的那一方,而是合法权益被侵犯的受害者。

面对小额贷款逾期催收,我想送你三句话:

别怕,但别拖

逾期不可怕,可怕的是逃避,主动联系平台,说明困难,申请延期或分期,很多机构愿意协商,沉默只会让问题发酵。

留证,是自保的第一步

所有催收短信、电话录音、微信聊天记录,统统保存!尤其是带有威胁、侮辱性语言的,这些都是未来维权的关键证据。

该硬气时就硬气

如果对方明显越界,直接书面告知:“请贵司依法合规催收,否则将向监管部门投诉并追究法律责任。”语气平和但立场坚定,往往比低声下气管用得多。

你欠的是钱,不是尊严,法律保护每一个守法公民的基本权利,哪怕你暂时经济困难。

最后提醒一句:小额贷虽“小”,但也上征信,能还尽量还,别因小失大,但如果催收手段已经违法,别犹豫——拿起法律武器,保护自己,一点都不可耻。

文末彩蛋:下次再收到“亲,再不还钱我们就……”的短信,不妨回一句:“请贵司依据《互联网金融催收自律公约》第十三条,规范催收行为,相关证据已留存,谢谢配合。”

——保证对方瞬间安静。

最近啊,不少朋友私信我:“律师,我就是借了笔小贷,几千块的事儿,怎么现在手机快被催收短信‘攻陷’了?一天十几条...

点击复制推广网址:

下载海报: