员工证明书怎么写才正规?公司不开怎么办?一文讲透避坑指南

咱们打工人啊,不管是在职、跳槽还是办贷款,总免不了要开个“员工证明书”,别小看这张纸,它可是你身份、收入、职业稳定性的“官方认证”!但很多人一问:“这东西怎么写?”立马懵圈——公司行政说不会开,HR推...

半夜手机突然“叮”一声,打开一看——“尊敬的用户,您在XX平台的借款已逾期,请尽快还款,以免影响征信……”

第二天、第三天,同样的短信接连不断,语气从“温馨提示”慢慢变成“后果自负”,甚至开始带上你的名字:“张伟先生,再不还款我们将采取进一步措施。”

你烦不烦?当然烦。

但你有没有想过:为什么他们不直接打电话,而是执着地发短信?为什么明明已经还不上了,还要一遍遍提醒?这背后,到底藏着什么门道?

咱们就来掰扯清楚——微贷款逾期后,那些看似“骚扰”的短信,到底是法律手段,还是心理战术?它们究竟想达到什么目的?

很多人一看到催收短信就觉得是“威胁”、“恐吓”,其实大错特错。

正规的微贷平台,在借款人逾期后第一时间发短信,根本不是为了激怒你,恰恰相反——是为了避免走极端。

你想啊,平台借钱给你,图的是利息和按时回款,一旦你逾期,他们的资金链就会受影响,坏账率一高,整个运营都可能出问题,但他们又不能一上来就起诉、上征信、找第三方催收,那样成本太高,还容易被投诉。

短信是最低成本、最合规、也最“留情面”的催收方式。

它既完成了“已通知”的法律义务,又能持续施加心理压力,让你意识到:这事没完。 通常措辞克制,用词规范,温馨提示”“建议尽快处理”“可能影响信用记录”等,既传达了紧迫感,又不至于踩到法律红线。

你以为平台只是想提醒你?太天真了。

每一条催收短信,其实都在悄悄完成两个关键任务:

固定催收证据

将来万一走到诉讼阶段,平台必须证明自己“已经尽到催告义务”,这时候,这些短信就成了铁证,法院会看:你是不是知道逾期了?对方有没有通知你?通知了几次?态度是否合理?

没有这些记录,平台连起诉都站不住脚。

制造心理压迫感

短信不怕你不看,就怕你看。

每一次“叮”的一声,都是在你心里敲一下钟,时间久了,哪怕你暂时没钱,也会开始焦虑、内疚、坐立不安,这种情绪积累到一定程度,很多人就会咬牙想办法还款——哪怕借新还旧,也要先把眼前的“麻烦”压下去。

这就是心理学上的“渐进式压力策略”:不一下子把你逼死,但让你时刻感觉“有一把剑悬着”。

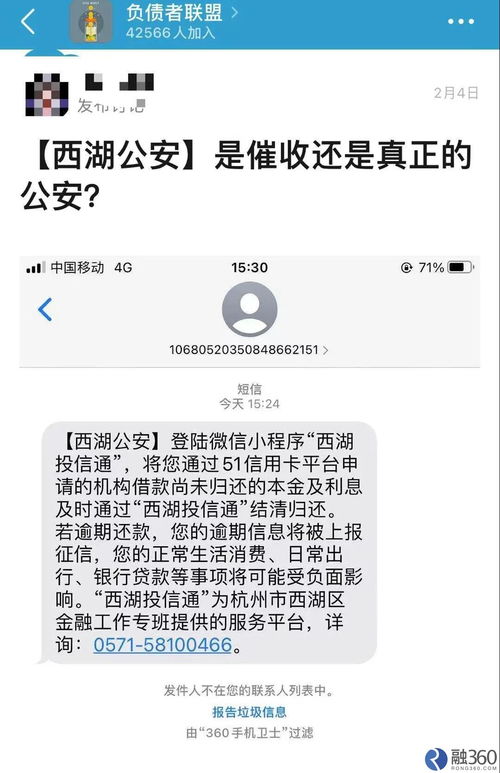

这里必须划重点:不是所有催收短信都合规!

✅ 合法的短信长这样:

❌ 越界的短信则可能涉及违法:

一旦遇到这类短信,别忍着!保留截图,向银保监会、互联网金融协会或公安机关举报,严重的,可以主张精神损害赔偿。

2023年,杭州的李先生因疫情失业,微贷逾期8个月,平台将其起诉至法院,要求偿还本金+利息+违约金共计4.6万元。

李先生辩称:“我一直不知道逾期这么严重,也没人通知我。”

结果法官当庭调取平台发送记录——过去8个月,共发送催收短信17条,涵盖逾期第3天、第7天、第30天、第90天等多个节点,内容清晰明确,且均通过注册手机号发送。

最终法院认定:平台已尽到合理通知义务,李先生知情且未主动协商,应承担全部责任。

这一案中,那17条短信,成了压倒被告的最后一根稻草。

根据我国现行法律法规,催收行为必须合法合规:

也就是说,发短信合法,但乱发、滥发、带威胁的短信,违法。

说到底,微贷款逾期后频繁发短信,不是平台“闲得慌”,而是他们在走一套精心设计的合规流程:

温柔提醒 → 留存证据 → 施加压力 → 倒逼还款 → 为诉讼铺路。

作为借款人,你要明白:

欠钱不还,终究要面对;

但面对的方式,决定了你是被动挨打,还是掌握主动。

别让一条短信,变成压垮你的最后一根稻草。

更别让它,成为你在法庭上无法反驳的“铁证”。

半夜手机突然“叮”一声,打开一看——“尊敬的用户,您在XX平台的借款已逾期,请尽快还款,以免影响征信……”...

点击复制推广网址:

下载海报: