逾期被起诉说是贷款诈骗?别慌,先搞清这3个关键点!

你有没有遇到过这种情况——因为一时周转不开,信用卡或网贷逾期了几个月,催收电话天天打,心里已经够烦了,结果突然收到法院传票,上面写着“涉嫌贷款诈骗”?那一刻,估计脑子“嗡”的一下就炸了:我只是欠钱没还...

你有没有发现,每年一到续保季,保险公司发来的报价短信总比去年高那么一截?明明没出过事故,开车也挺稳,怎么车险越买越贵?有人说“今年不赔,明年涨价”,这话听着玄乎,但好像又真有点道理,今天咱们不聊那些晦涩难懂的保险术语,就用大白话,把车险到底是怎么算出来的,掰开揉碎讲清楚——这背后,到底是精算模型,还是隐藏套路?

很多人以为车险就是“车价×费率”这么简单,其实远不止,现在市面上的商业车险,核心是“基准保费 × 浮动系数”,听起来像数学公式,但它直接决定你最后掏多少钱。

先说基准保费,这部分由车辆的种类、排量、使用性质(私家车还是营运)、新车购置价这些硬指标决定,比如一辆30万的SUV和一辆10万的小轿车,基础保费肯定不一样。

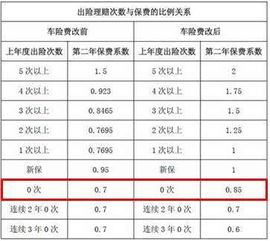

真正让人摸不着头脑的是那个“浮动系数”,它就像个“隐形调节阀”,悄悄影响你的最终价格,这里面最关键的,就是我们常说的NCD系数,也就是“无赔款优待系数”。

简单说:

听起来很美对吧?但反向也成立:

可问题来了——有些人一年都没动过车,车停在地库里吃灰,结果保费照样涨,这是为啥?因为还有些你看不见的因素在起作用。

比如车型零整比(零件价格和整车售价的比例),某些豪华品牌,换个大灯顶普通人半年工资,保险公司赔一次就心疼,自然要把风险转嫁到保费里,再比如所在地区出险率,一线城市堵车多、小刮蹭频繁,整体赔付成本高,人均保费也会水涨船高。

还有一个容易被忽略的点:自主定价系数,2020年车险改革后,保险公司被允许在一定范围内自行调整价格,理论上是为了更精准定价,但实操中,有些公司会根据客户历史数据“画像”——比如你过去几年虽然没出险,但投保项目多、保额高,系统可能判定你是“高价值客户”,反而给你少打折,甚至暗中上浮。

所以你看,车险不是简单的加减乘除,而是一套融合了大数据、行为分析和风险管理的复杂系统,你没出事,不代表你不“贵”。

我有个客户老王,开的是辆普通的本田雅阁,五年没出过一次事故,每年都按时续保,结果去年续费时发现,保费比前年涨了将近800块,他打电话去保险公司问,客服说:“系统自动核算,无法人工干预。”

后来我们调了他的保单记录,发现问题出在他两年前有过一次“报案未理赔”——当时车被树枝划了道印子,他拍照报了案,但后来自己修了没走保险,按理说没理赔就不该影响NCD,但部分保险公司系统会把“报案次数”也纳入风控模型,哪怕你最终没赔,也算一次“风险事件”。

我们据此向银保监会投诉,主张该次报案不应影响无赔款优惠,最终监管部门介入,保险公司更正了数据,老王不仅拿回了多收的保费,还恢复了连续三年无赔记录,这件事让我意识到:很多车主根本不知道自己的“风险档案”里藏着什么,而保险公司却拿着这些数据默默算账。

根据《中华人民共和国保险法》第十一条规定:订立保险合同,应当协商一致,遵循公平原则确定各方的权利和义务。

《保险法》第一百三十一条明确禁止保险公司欺骗投保人、隐瞒与保险合同有关的重要情况。

中国银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》中强调:“提升车险业务透明度,保障消费者知情权。”这意味着,保险公司不能仅以“系统自动测算”为由拒绝解释保费构成。

换句话说:你有权知道你的保费是怎么算出来的,尤其是影响你价格的关键因素,比如是否有误记的出险记录、是否合理应用了自主定价系数等。

车险不是水电煤,它是一种契约关系,你每年花几千块,买的不仅是保障,更是服务和公平,面对越来越智能化的定价系统,普通车主看似无力,但其实掌握几个关键点就能扭转局面:

车险的本质是风险共担,而不是信息不对称下的被动买单,你不开车的时候,数据一直在替你“开车”,只有当你开始关注它、理解它、质疑它,才能真正掌控自己的钱包。

别让沉默成为习惯,你的每一分保费,都值得被认真对待。

车险到底怎么算?保费年年涨,是算法还是套路?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有发现,每年一到续保季,保险公司发来的报价短信总比去年高那么一截?明明没出过事故,开车也挺稳,怎么车险越...

点击复制推广网址:

下载海报: