短信说你贷款逾期?别慌,先看这几点,可能是骗局!

最近不少朋友私信问我:“律师,我收到一条短信,说我某平台贷款逾期了,还附了个链接让我赶紧处理,不然要起诉我,我明明没借过啊,这是真的还是骗人的?” 说实话,这类情况现在太常见了,每天都有人被类似...

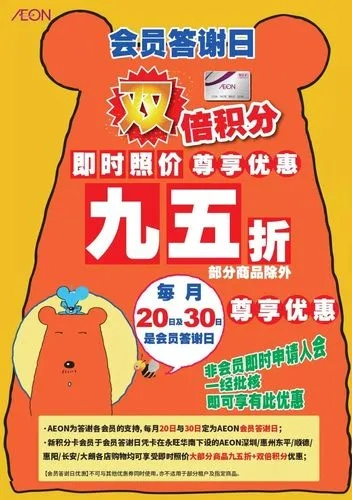

你有没有遇到过这种情况——走进一家餐厅,门口贴着大大的“全场95折”,心里一喜:“哎哟,打九五折,省一点是一点。”结账时却发现,折扣后价格只比原价少了零头几块钱,心里顿时嘀咕:这95折,是不是没我想的那么划算?

别急,今天咱们就来掰扯清楚:95折到底是怎么算的?背后有没有猫腻?消费者该怎么看懂这张“折扣牌”?

很多人一听“95折”,第一反应是“打个五折差不离”,或者“直接减去总价的5%”,听起来没错,但咱们得从数学逻辑上说清楚:

打折公式:折后价 = 原价 × 折扣率

95折 = 原价 × 0.95。

比如一件衣服标价100元,95折就是:

100 × 0.95 = 95元,相当于便宜了5块。

看起来不多?确实不多,但你要知道,95折意味着你只享受了5%的优惠,相比常见的8折(便宜20%)、7折(便宜30%),其实力度非常有限。

更关键的是——很多商家会把“95折”包装成“会员尊享”“限时特惠”,让你觉得占了便宜,实则只是心理安慰。

你以为打了折就一定省钱?不一定,这里有几个常见的“坑”:

先涨价再打折

比如某商品平时卖100元,活动前悄悄涨到105元,再打95折——105×0.95=99.75元,看似便宜了,实际上和原价差不多,甚至可能更贵(加上税费或服务费)。

限制使用条件

“仅限会员”“满200可用”“不可与其他优惠同享”……这些附加条款一加,95折就成了“看得见吃不着”的空中楼阁。

积分抵扣 vs 折扣叠加

有些商家告诉你:“可以积分换券再打95折。”听着很美,但实际结算时系统自动选择“最优方案”,往往只让你享受一种优惠,变相削弱了折扣力度。

作为普通消费者,咱们不必精通财务建模,但要有基本的“折扣敏感度”:

去年,杭州一位张先生在某连锁火锅店消费,菜单明码标价“会员享95折”,他当月刚办了会员卡,理所当然认为能打折,可结账时发现,总价428元,折后仍是428元。

他当场质疑,服务员解释:“部分菜品参与折扣,锅底和调料不打折。”

张先生调出宣传海报,上面写着“全场95折”,并无例外说明,他保留小票,向市场监管部门投诉。

经调查,该店因虚假宣传折扣范围,被责令整改并退还张先生差价6.2元(即428×5%),同时处以罚款3000元。

这个案子告诉我们:折扣承诺一旦写在广告上,就是合同的一部分,商家不能随意解释或缩水。

根据我国《消费者权益保护法》相关规定:

《价格法》第十四条也明确禁止“利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者交易”。

也就是说,如果你被“95折”误导消费,完全可以依法维权。

95折本身不是问题,问题是它常常被当成“情绪安抚剂”,让消费者误以为自己占了便宜,而真正的精明消费,不在于追逐每一个“折”,而在于看透背后的计算逻辑和商业动机。

作为律师,我建议大家:

你省下的每一分钱,都是你认真生活的勋章。

折扣可以小,但尊严不能打折。

—— END ——

95折到底怎么算?商家玩的是优惠还是套路?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有遇到过这种情况——走进一家餐厅,门口贴着大大的“全场95折”,心里一喜:“哎哟,打九五折,省一点是一点...

点击复制推广网址:

下载海报: