欠招行10万逾期1年怎么办?如何化解债务危机?

大家好,我是李律师,一名从业多年的专业律师,我想和大家聊聊一个很现实的问题:如果你欠了招商银行10万元,已经逾期一年了,该怎么办?这听起来可能让人焦虑,但别慌,我会用通俗易懂的方式,帮你理清思路,找出...

咱们买房的时候,总听销售顾问满面春风地说:“咱这小区绿化率超高,楼间距开阔,住着特别舒服!”可等交了房、住了进去才发现——楼一栋挨着一栋,阳光被挡得严严实实,连晾个被子都得抢时间,这时候你才反应过来:哎,他们说的“绿化好”,是不是避重就轻了?

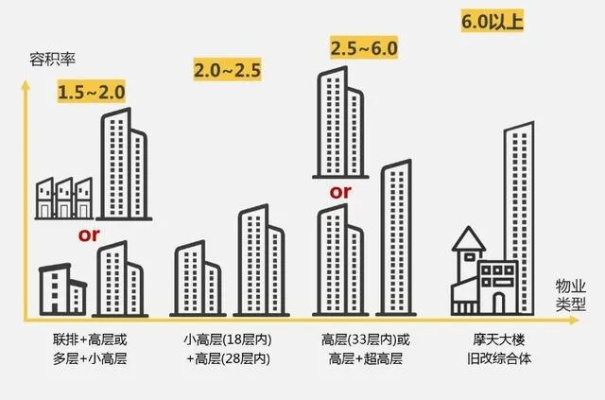

其实啊,真正决定你住得舒不舒服的关键指标之一,不是绿化率,而是——容积率。

那问题来了:容积率到底怎么算?它又为啥这么重要?

容积率 = 总建筑面积 ÷ 用地面积。

举个例子你就明白了:如果一块地有1万平方米,开发商在这块地上盖了3万平方米的房子,那容积率就是3.0,数字越大,意味着楼越高、密度越大;数字越小,说明小区更宽松、更宜居。

听起来挺数学?但这个数可不是冷冰冰的公式,它直接关系到你的生活质量。

比如容积率1.5以下,大概率是低密度住宅,可能是洋房或别墅区,人少安静,私密性强;

2.0左右,常见于高层和小高层混合的小区,生活氛围热闹些,但居住体验也还行;

一旦超过3.0,那你基本就住进了“水泥森林”——楼多、人多、车位紧张、电梯排队,连物业费都可能水涨船高。

很多人签合同前根本不看规划图,也不问容积率是多少,光听销售忽悠“未来地铁口”“名校旁”,结果住进来才发现,当初承诺的“花园社区”变成了“握手楼”。

更坑的是,有些开发商会玩文字游戏,比如把地下车库、设备用房甚至物业用房都算进“建筑面积”,变相拉高容积率却不违规,还有的通过分期开发、调整建筑布局来“曲线达标”,表面上合规,实际使用体验大打折扣。

所以啊,别光听嘴上说的,一定要去查项目的《建设工程规划许可证》或者售楼处公示的规划总平面图,上面清清楚楚写着这块地的容积率上限是多少,如果你发现实际建出来的楼明显比规划密集,那就有必要怀疑是否涉嫌超容积率建设了。

2021年,杭州某楼盘交付后,业主发现原本宣传“低密宜居”的小区,实际楼间距不足15米,白天家里几乎不见阳光,多位业主联合调取规划资料后发现:该项目报批时核定容积率为2.2,但实测总建筑面积超出审批范围约1.3万平方米,相当于多盖了近三栋楼!

业主们集体维权,最终住建部门介入调查,确认开发商存在“未按规划许可内容建设”的违法行为,责令其限期整改,并处以罚款,虽然钱罚了,可楼已经盖起来了,整改也只能象征性优化绿化,居住品质再也回不到最初的样子。

这个案子告诉我们:容积率一旦突破红线,吃亏的永远是购房者,知情权不能靠运气,而要靠主动查证。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条明确规定:

“建设单位应当按照规划条件进行建设;确需变更的,必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请……变更内容不符合控制性详细规划的,城乡规划主管部门不得批准。”

《城市房地产开发经营管理条例》第十八条也规定:

“房地产开发项目的设计、施工,必须符合国家有关标准和规范,房地产开发项目竣工后,经验收合格后方可交付使用。”

这意味着,容积率作为核心规划指标,属于法定强制性内容,任何擅自突破的行为都属违法。

容积率怎么算?表面是个数学题,背后却是一场关于居住尊严的博弈。

它不只是开发商嘴里的一个数字,更是你未来十年、二十年每天抬头看到的天空宽度,是你孩子能不能在楼下自由奔跑的空间保障。

作为购房者,我们不必成为建筑师,但至少要学会看懂几个关键数据:用地面积、建筑面积、容积率、建筑密度,这些信息都在售楼处必须公示的内容里,别嫌麻烦,多问一句,多查一眼,往往就能避开一个深坑。

房子不仅是资产,更是生活,别让一个被忽略的“容积率”,偷走了你本该拥有的阳光与清风。

买房无小事,细节定成败。

我是律师老张,下期咱们聊聊“公摊面积”的那些隐形套路。

咱们买房的时候,总听销售顾问满面春风地说:“咱这小区绿化率超高,楼间距开阔,住着特别舒服!”可等交了房、住了进...

点击复制推广网址:

下载海报: