工程车贷款还不上被起诉了?别慌!3个关键动作帮你止损翻盘

咬牙买了台工程车,想着靠它跑运输、接项目,把日子过好一点,结果活没接到几单,油价涨、保养贵,贷款却一分不少地压着,一拖再拖,银行催收电话一个接一个,最后竟然收到了法院传票——贷款逾期被起诉了。 那一...

你有没有过这样的经历——看中了一块地,或者想买个新楼盘,售楼员张口就是“我们项目建筑密度低,住得舒服”,可你心里直打鼓:这“建筑密度”到底是个啥?怎么算的?是不是越小越好?还有人提什么“容积率”“绿地率”,听起来像数学题,搞得一头雾水。

别急,今天咱们就用大白话,把建筑密度这个“专业术语”掰开揉碎讲明白,作为干了十几年房地产法律的老律师,我见过太多因为不懂这些基础概念,稀里糊涂签合同、踩坑维权难的案例,今天这篇,不整虚的,全是干货。

先上公式:

建筑密度 = (建筑物基底总面积 ÷ 用地总面积)× 100%

举个例子你就懂了:

假设你有一块地,面积是1万平方米(约15亩),你在上面盖了3栋楼,每栋楼的地基占地800平方米,那总基底面积就是2400平方米。

那么建筑密度就是:

(2400 ÷ 10000)× 100% =24%

也就是说,这块地上有24%的面积被房子“踩”在脚下,剩下76%是空地,可以用来做绿化、道路、活动区等等。

建筑密度越低,楼与楼之间就越宽敞,采光通风越好,居住舒适度自然更高,相反,如果密度高达60%以上,那基本就是“贴脸楼”,抬头见邻居家晾的内裤,隐私全无。

但注意!密度不是越低越好,开发商也要赚钱,太低意味着建的房子少,成本高,房价也高,城市规划也有控制标准,不能随心所欲。

很多人搞混这几个概念,其实它们各有侧重:

三者的关系就像一个天平:

你想提高绿地率?那要么降低建筑密度,要么压缩建筑面积(也就是降低容积率)。

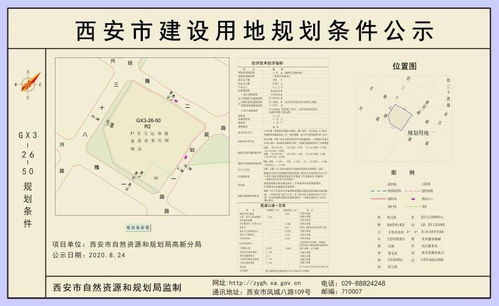

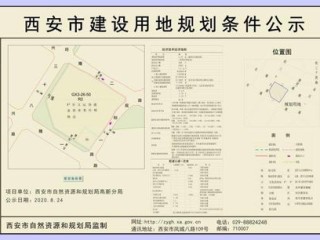

政府批地时,这三个指标都是“红线”,写进《建设用地规划许可证》里的,动不了。

2021年,杭州某高端住宅小区交房后,几十户业主联名投诉,他们发现,实际建成的楼栋比沙盘模型密得多,原本承诺的“低密洋房社区”变成了“高层围合”。

我们介入调查后调取了规划审批图,发现开发商在施工过程中调整了设计,虽然总建筑面积没超容积率,但把楼栋集中布置,导致建筑密度从原审批的28%飙升到41%。

结果是什么?楼间距缩水一半,多栋住宅日照严重不足,冬季每天光照不到两小时,违反了《城市居住区规划设计标准》中“大寒日不少于2小时”的强制性规定。

住建部门责令整改,开发商赔偿业主采光损失共计380万元,这个案子告诉我们:建筑密度不是数字游戏,它直接关系到你的生活质量,更是法律监管的重点。

《中华人民共和国城乡规划法》第四十条

建设工程应当符合规划条件,未经许可不得擅自变更建筑设计方案。

《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)

明确规定不同气候区住宅建筑的最小日照标准,建筑布局必须满足日照要求,而建筑密度直接影响此指标。

《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)

对建筑间距、通风、采光等提出具体要求,建筑密度过高将直接违反该标准。

地方性法规(如《上海市城市规划管理技术规定》)

各地对建筑密度、容积率有具体上限,超出即属违法建设。

作为律师,我给所有购房者一句忠告:不要只听销售吹“低密宜居”,一定要自己查证“建筑密度、容积率、绿地率”这三大核心指标。

怎么查?很简单:

纸上写的才是法律依据,嘴上说的只是营销话术。

建筑密度不只是一个冷冰冰的百分数,它背后是你未来十年、二十年的生活品质,阳光能不能照进客厅,孩子能不能在楼下奔跑,老人能不能安心晒太阳——这些,都藏在一个看似不起眼的数字里。

买房是大事,别让专业术语成了你维权路上的绊脚石,懂一点法律,多一分清醒,少一份后悔。

建筑密度怎么算?容积率和绿地率又是什么关系?一文说清楚!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这样的经历——看中了一块地,或者想买个新楼盘,售楼员张口就是“我们项目建筑密度低,住得舒服”,可你心...

点击复制推广网址:

下载海报: