收到网贷起诉告知函,我该怎么办啊?

哎呀,手里捏着这张“网贷起诉告知函”,是不是心都提到嗓子眼了?“起诉”这两个字听起来就吓人,感觉天要塌下来一样,别慌,别慌,先深呼吸!其实啊,收到这个函,不代表你马上就成了“被告”,更不代表你已经输了...

在房地产行业,"容积率"这个专业术语经常被提及,但很多人对它一知半解,作为购房者,了解容积率意味着能更理性地评估居住环境;作为开发商,掌握容积率计算规则是项目规划的基础;作为法律从业者,容积率则是审查建设项目合法性的重要指标,容积率到底怎么计算?又有哪些需要注意的法律要点呢?

容积率,全称"建筑容积率",是指一定地块范围内,建筑物的总建筑面积与用地面积的比值,就是这块地上能盖多少房子,计算公式为:容积率=总建筑面积÷用地面积,一块10000平方米的土地上,总建筑面积为30000平方米,那么容积率就是3.0。

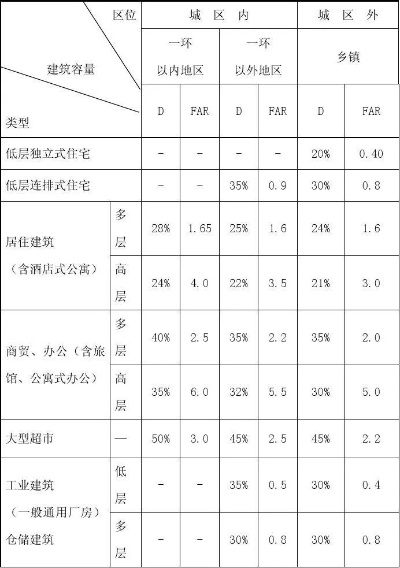

但这个看似简单的计算背后,却隐藏着许多专业细节,哪些建筑面积需要计入总建筑面积?根据《建筑工程建筑面积计算规范》,总建筑面积包括地上和地下建筑面积,但通常地下建筑面积不计入容积率计算,具体要看当地规划部门的规定,不同性质的建筑可能有不同的容积率计算规则,比如商业、住宅、工业用地的容积率标准往往不同。

在实际操作中,容积率计算还需要考虑许多特殊情况,阳台面积如何计算?根据规定,封闭阳台按全面积计算,未封闭阳台按一半面积计算,再比如,设备层、避难层是否计入容积率?这需要查看具体城市的地方性法规,有些城市对保障性住房、公共配套设施还有容积率奖励政策,符合条件可以适当提高容积率。

2018年,某开发商在东部某城市开发住宅项目,规划部门批准的容积率为2.5,但在实际建设过程中,开发商通过增加建筑层数、扩大单体建筑面积等方式,实际容积率达到3.2,项目竣工后,规划部门在验收时发现了这一问题,不仅拒绝颁发规划验收合格证,还处以巨额罚款并要求限期整改。

此案中,开发商辩称增加的建筑面积主要用于公共配套设施,应不计入容积率,但法院审理认为,根据该市《城市规划管理技术规定》,开发商所称的"公共配套设施"实际上是为项目配套的商业设施,应当计入容积率计算,法院判决开发商败诉,要求其拆除超标建筑部分,并承担相应的行政处罚。

这个案例警示我们:容积率不是可以随意突破的指标,它关系到城市整体规划、居民生活质量和社会公共利益,开发商在项目规划建设过程中,必须严格遵守容积率等规划指标,否则不仅面临经济损失,还可能承担法律责任。

《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定:"在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的,建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证,申请办理建设工程规划许可证,应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料,需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目,还应当提交修建性详细规划,对符合控制性详细规划和规划条件的,由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。"

《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)对不同类型居住区的容积率提出了指导性标准,如住宅小区的容积率一般控制在0.8-2.4之间,具体根据城市规模、区位等因素确定。

各地方城市规划管理条例通常会对容积率计算做出更具体的规定,如北京市《城市规划管理技术规定》、上海市《上海市城市规划管理技术规定》等,对建筑面积计算规则、容积率奖励政策等都有详细说明。

作为一名长期从事房地产法律服务的律师,我建议各方在容积率问题上应注意以下几点:

对开发商而言:

对购房者而言:

对政府部门而言:

容积率看似只是一个数字,实则关系到城市空间布局、居民生活品质和房地产市场健康发展,无论是开发商、购房者还是政府部门,都应正确理解和严格遵守容积率相关规定,共同促进城市建设的有序发展。

建筑容积率怎么算?一文读懂这个关键指标的计算方法,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

建筑容积率究竟该如何计算? 在房地产行业,"容积率"这个专业术语经常被提及,但很多人对它一知半解,作为购房者...

点击复制推广网址:

下载海报: