借钱不还的老赖天天刷朋友圈?视频曝光能逼他还钱吗?

你有没有遇到过这种情况——朋友张嘴借五千,说好下个月发工资就还,结果一拖就是半年,微信回个“最近手头紧”,转头朋友圈却晒着三亚度假照、新款iPhone开箱视频,你气得牙痒痒,想把他借钱不还的聊天记录做...

朋友开口借五千,信誓旦旦说下个月发工资就还,结果半年过去了,消息已读不回,电话不接,朋友圈倒是天天更新——不是旅游就是聚餐,这时候你心里火冒三丈:“这人就是个老赖!”

但等等——借钱不还,就一定是“老赖”吗?在法律上,“老赖”可不是情绪化的骂人词,它有明确的定义和门槛,今天咱们不站队、不煽情,作为从业十几年的律师,我来跟你聊聊这个话题背后的法律逻辑、人情冷暖,以及你真正该怎么做。

很多人觉得,只要别人欠钱不还,那就是“老赖”,可实际上,在法律语境中,“老赖”的正式名称叫“失信被执行人”,它是法院通过司法程序认定的结果,不是你个人主观判断就能定性的。

举个例子:张三借了你两万块,确实一直没还,但如果你没起诉他,法院也没判决他还款,那他在法律上就不算“老赖”,哪怕他躲着你,哪怕他有钱花没钱还,只要没经过司法程序确认,他就只是“欠钱的人”,而不是“被法律制裁的老赖”。

第一点要明白:“老赖”是法院封的,不是你封的。

别急着道德审判,我们得看事实,现实中,借钱不还的原因复杂多样,大致可以分为以下几类:

真困难,无力偿还

比如失业、重病、家庭变故,导致暂时甚至长期失去还款能力,这种情况虽然令人无奈,但不属于恶意逃避。

拖延型,习惯性拖欠

有些人不是还不起,而是“拖得起”,他们可能觉得“反正没打官司”,能拖一天是一天,这种属于诚信问题,但还没到“老赖”程度。

转移财产,恶意逃债

这才是真正的“老赖”苗子,比如明明开着豪车、住着大房子,却把房产过户给亲戚,银行账户一分钱不留,这种行为一旦被法院查实,就会被列入失信名单。

关系破裂后的冷处理

很多借款发生在熟人之间,尤其是情侣、亲戚、朋友,事后感情破裂,一方不愿面对,干脆“消失”,这更多是情感问题,而非纯粹的经济纠纷。

压根就没想还,从头到尾是骗局

最恶劣的一种——虚构理由借款,孩子住院”“生意周转”,实际上拿去挥霍或赌博,这种已经涉嫌诈骗,不止是民事纠纷了。

所以你看,同样是“不还钱”,性质可能天差地别,一刀切地说“都是老赖”,既不公平,也不利于解决问题。

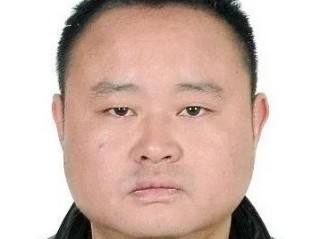

我代理过一个案子,当事人老李借给发小老王8万元,说是给孩子交留学押金,结果半年没动静,老王电话不接,微信拉黑,老李气得直跺脚:“这人就是老赖!”

我们建议他先收集证据:借条、转账记录、聊天截图,然后发出书面催款函,对方依然不理,于是我们起诉到法院,法院判决老王限期还款。

但到了执行阶段,发现老王名下什么都没有——车卖了,房过户给了妻子,银行卡余额不到五百,执行法官调查后发现,他在判决前就把财产转移了,明显有逃避执行的嫌疑。

法院将老王列入失信被执行人名单,限制高消费,同时以“拒不履行生效判决”为由,对他司法拘留15天,后来他家人代偿了部分款项,案件才逐步解决。

这个案例说明:只有走完法律程序,才能真正识别谁是“老赖”。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第262条:

“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院可以对其采取限制消费措施,并可以将其纳入失信被执行人名单,依法进行信用惩戒。”

《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》明确:

行为,经法院查实,即可纳入“老赖”名单,面临限高、曝光、影响征信等后果。

重点来了:必须经过法院判决+执行程序+拒不履行+有履行能力,四个条件缺一不可。

作为律师,我常对当事人说一句话:“情绪解决不了问题,证据才能。”

如果你遇到借钱不还的情况,请冷静下来,做好三件事:

固定证据

借条、转账记录、聊天记录、通话录音(合法取得),一样都不能少,没有证据,再有理也白搭。

先协商,再诉讼

给对方一次机会,发正式催款函,保留沟通痕迹,如果无效,果断起诉,诉讼时效是三年,别拖过期。

申请强制执行,推动列入失信名单

判决后对方仍不还?立即申请执行,法院会查控其财产,若发现恶意逃避,可依法列为失信人。

最后提醒一句:善良要有底线,信任要有证据。借钱本是情分,还钱才是本分,别让一次借款,毁了关系,更别让自己陷入被动。

借钱不还,未必都是老赖;但每一个真正的老赖,都曾是从“暂时不还”开始的,看清真相,用法律保护自己,才是成年人最体面的反击。

借钱不还就是老赖?别急着贴标签,先搞清这5个关键真相,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

朋友开口借五千,信誓旦旦说下个月发工资就还,结果半年过去了,消息已读不回,电话不接,朋友圈倒是天天更新——不是...

点击复制推广网址:

下载海报: