贷款逾期催收要求,如何合法应对?避免陷入陷阱!

大家好,我是张律师,今天咱们来聊聊一个很多人可能会遇到的实际问题——贷款逾期催收要求,生活中,谁没点经济压力呢?有时候贷款一不小心逾期了,催收电话就接踵而至,但你知道吗?催收不是随便来的,它有法律边界...

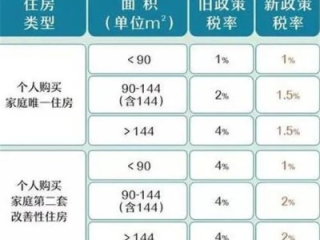

买房这事儿,对大多数人来说,一辈子可能就那么一两次,掏的可都是真金白银,签合同、办贷款、交首付……每个环节都让人神经紧绷,但很多人忽略了一个看似“小细节”却可能让你多掏好几万的关键环节——房屋契税怎么算?

你是不是也遇到过这种情况:明明谈好的房价是100万,结果缴税时税务窗口告诉你,契税要交2万多?心里咯噔一下:“不是说好1%或1.5%吗?怎么变成3%了?”别急,今天咱们就来掰开揉碎讲清楚,这个让无数购房者摸不着头脑的“契税”。

先打个比方:你去超市买东西要开发票,国家收的是增值税;而你买房子,国家收的就是契税——它是一种财产转移税,只要你拿到了房子的产权,就得交这笔钱。

关键点来了:契税由买方承担,哪怕你是全款还是贷款,不管房子是谁住,只要是产权过户到你名下,你就得交。

那具体交多少?不是随便定的,主要看三个维度:

我们拿最常见的城市标准来举例(以多数一二线城市政策为准):

| 购房情况 | 面积≤90㎡ | 面积>90㎡ |

|---|---|---|

| 首套房 | 1% | 5% |

| 二套房 | 1% | 2% |

| 三套及以上 | 统一3% | 统一3% |

注意!这里的“首套”“二套”不是你自己说的,而是房管局和银行联网查出来的全国记录,哪怕你在外地有一套房,这套就算二套。

举个例子:

看到没?差一个认定,可能就是两三万的差距,这不是小事。

另一个坑点:你以为契税是按你合同上的成交价算?错!

很多城市实行“最低计税价格”或“二手房指导价”,也就是说,如果你的成交价低于政府认定的市场价,税务局会按更高的“指导价”来征税。

你买了一套老破小,实际成交价200万,但当地房管局给出的指导价是240万,契税是按240万来算的!

这就导致一种情况:房子没涨价,你反而得多交税。

签约前一定要问清楚当地税务部门的计税规则,别等到过户那天才发现“预算不够”。

也不是所有情况都要老老实实交全额,以下几种情形,国家是给“减负”的:

不过这些都有严格条件,建议提前咨询不动产登记中心或税务窗口,别听中介一句“能避税”就贸然操作,万一违规,补税+滞纳金更亏。

去年,杭州的林女士通过中介买了人生第一套房,105㎡,总价420万,她以为自己是首套,按1.5%准备了6.3万契税,结果去缴税时,窗口人员查系统发现:她老公五年前在成都买过一套公寓,虽然早已卖出,但系统仍记为“已有住房记录”,这套房被认定为二套。

于是税率从1.5%跳到2%,契税变成8.4万——一下子多交了2.1万。

更惨的是,那套成都的房子当初是商业产权,根本不算“住宅”,理论上不该影响首套认定,但由于两地信息未完全打通,加上林女士签约前没做家庭房产核查,最终只能认栽。

后来她找律师申诉,经过两个月材料补充和沟通,才终于更正为“首套”,退回了多缴的税款,但时间、精力、焦虑,全都搭进去了。

教训是什么?

买房前,务必打印全家的《个人房屋查询记录》,确认是否真的“首套”,别让一张纸,毁了你半年的积蓄。

根据《中华人民共和国契税法》(2021年9月1日起施行):

第四条:契税的计税依据:

(一)土地使用权出让、出售,房屋买卖,为土地、房屋权属转移合同确定的成交价格,包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的金额。

(二)税务机关有权参照市场价格核定计税价格。

第七条:省、自治区、直辖市可以对不同主体、不同地区、不同类型的住房的权属转移确定差别税率。

《财政部 税务总局关于契税法实施后有关优惠政策衔接问题的公告》明确:

个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括本人、配偶及未成年子女),面积90㎡及以下的,减按1%税率征收契税;90㎡以上的,减按1.5%征收。

很多朋友觉得,买房大事是贷款和首付,契税只是“走流程”,可现实是,契税往往是交易中第一笔不可退的大额支出,一旦缴错或多缴,追回难度大、周期长。

作为从业十几年的房产律师,我建议你做到三点:

省下的契税,每一分都是你自己的钱,不要因为一时疏忽,让本该属于你的安居梦想,多背一笔“沉默的代价”。

买房不易,精打细算才是真智慧。

房子买好了,契税到底怎么算?算错了多花几万块可不冤!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

买房这事儿,对大多数人来说,一辈子可能就那么一两次,掏的可都是真金白银,签合同、办贷款、交首付……每个环节都让...

点击复制推广网址:

下载海报: