合并报表怎么做?子公司不听话怎么办?

公司越做越大,下面管着三四家子公司,账目一摊开,密密麻麻几十张表,老板一看头都大了——“这到底该怎么并?”更头疼的是,有的子公司财务不配合,数据给得慢、还不准,合并进度卡在那儿动弹不得,这时候,你除了...

最近老张半夜总被手机“叮”一声惊醒,一看又是银行发来的催收短信:“尊敬的客户,您名下贷款已严重逾期,请立即还款,否则将影响征信并可能采取法律措施。”短短几行字,看得他心慌手抖,这年头,谁还没个手头紧的时候?可一旦逾期,短信一条接一条,语气从“温馨提示”变成“最后警告”,甚至开始暗示要上门、要起诉……很多人一慌,就乱了阵脚,要么咬牙卖房还债,要么东拼西凑借网贷补窟窿,结果越陷越深。

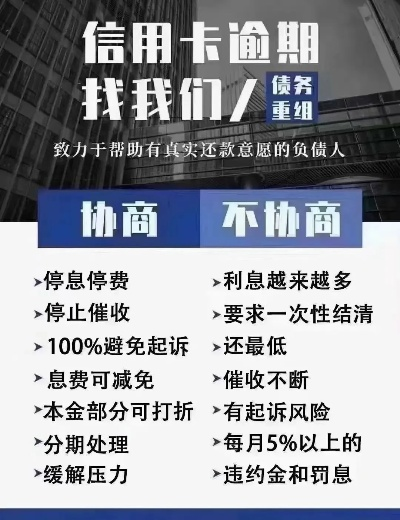

其实啊,逾期不可怕,可怕的是你不知道自己有哪些权利,更不清楚该怎么应对。

首先咱们得搞明白一件事:催收短信本身不等于法律判决,它只是金融机构或第三方催收公司用来提醒你还钱的手段之一,哪怕你已经逾期三个月、六个月,只要没被法院判了,你的债务性质还是“民事纠纷”,不是“刑事犯罪”,所以别一听“起诉”“报警”就吓得魂飞魄散——绝大多数情况下,他们只是在施压。

但这里有个关键点:合法催收和违法催收,只差一步之遥。

频繁在凌晨发短信、用侮辱性语言称呼你“老赖”“人渣”,或者把你的欠款信息发给你同事、亲戚,这就涉嫌侵犯隐私权和人格尊严了,更有甚者,有些催收人员会伪造“律师函”“法院传票”来恐吓你,这种行为已经触碰法律红线。

那面对催收短信,正确的打开方式是什么?

第一,冷静下来,先核实债务真实性,别一看到名字和金额就认账,先查银行官方APP或打客服电话确认:这笔钱到底是不是你借的?利息算得对不对?有没有重复计费?有时候系统出错或多头借贷导致记混账,你也得搞清楚再还。

第二,保留所有催收记录,短信、电话录音、微信聊天截图统统保存好,万一哪天对方越界骚扰,这些就是你维权的铁证。

第三,主动沟通,争取协商空间,很多人怕跟银行谈,觉得低人一等,其实大可不必,只要你愿意还,大多数银行都愿意谈分期、减免部分罚息,甚至做“个性化分期”方案,记住一句话:态度决定谈判空间,你躲着不接电话,人家只能走强硬路线;你坦诚说明困难,反而可能换来喘息机会。

第四,千万别以贷养贷,这是最危险的滑坡,信用卡套现、借网贷还旧债,短期看似解了燃眉之急,实则像滚雪球,利息越来越高,最终压得你彻底爬不起来。

说到这里,很多人问:“那要是真还不上呢?是不是这辈子就完了?”

当然不是,我国有“执行豁免财产”制度,基本生活所需的工资、住房、生活用品是不能被强制执行的,根据《民法典》规定,诉讼时效是三年,如果你长期没有收到正式催收通知,也没有被起诉,这笔债务有可能因超过时效而失去法律强制执行力——但这不代表不用还,只是对方不能再通过法院强制你了。

去年杭州有个案子挺典型,李先生因为创业失败,两张信用卡累计逾期8万多元,半年内收到上百条催收短信,其中有第三方催收公司冒充“公安局经侦科”发来短信,称“已立案侦查,请配合调查”,还附了个链接,李先生吓得差点去“自首”,后来他找到我们律所咨询,我们立刻指导他收集证据并向银保监会投诉,经查实,该催收公司存在虚假陈述、冒用国家机关名义等违法行为,被监管部门罚款并责令整改,我们协助李先生与银行达成分期协议,每月还2000元,三年结清,避免了诉讼风险。

这个案子告诉我们:恐惧源于无知,维权始于清醒。

逾期不是世界末日,催收短信也不是判决书,真正决定你处境的,是你面对问题时的态度和行动。不要逃避,不要恐慌,更不要轻信所谓的“内部渠道”“快速销债”骗局,每一条催收信息背后,都有法律边界;每一次沟通协商,都是自救的机会,你有权被尊重,也有权争取合理的还款安排,只要方向对了,哪怕走得慢一点,也终能走出债务阴霾。

生活总有起伏,但法律永远站在理性那一边。

催收短信满天飞?逾期后怎么应对才不踩坑?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

最近老张半夜总被手机“叮”一声惊醒,一看又是银行发来的催收短信:“尊敬的客户,您名下贷款已严重逾期,请立即还款...

点击复制推广网址:

下载海报: