女人离婚后冷静期是多久?冷静期后该怎么做?

大家好,我是张律师,一名从业多年的资深律师,我想和大家聊聊一个很现实的话题:女人离婚后的冷静期是多久?这个问题听起来简单,但背后藏着不少情感和法律的细节,很多女性朋友在考虑离婚时,心里总是七上八下的,...

贷款逾期短信到底是不是真的?收到“催收警告”先别慌,教你三步识破真假套路!** 你有没有过这样的经历?晚上十点,手机“叮”一声弹出一条短信:“尊敬的客户,您在我司的贷款已逾期3天,剩余本金XX,XXX元,若24小时内未还款,将上报征信并移交法务部门处理。”——瞬间心跳加速,手心冒汗,赶紧翻银行APP确认,却发现最近明明按时还了啊?

现在市面上五花八门的贷款平台多如牛毛,正规的、擦边的、甚至完全非法的都在抢着发钱,但真正让你头疼的,往往不是借钱本身,而是那些铺天盖地、真假难辨的“逾期提醒”,今天我就以一个从业十几年的律师视角,带你拆解这些短信背后的猫腻,教你如何一眼识破真伪,保护自己的合法权益。

很多人一看短信来自“106”开头的号码,就觉得是官方渠道,不敢怠慢,但你知道吗?“106”只是国内统一的短消息服务接入号段,银行、运营商、电商平台用,骗子也能租用通道群发。

真正的金融机构,比如建设银行、招商银行、微粒贷等,在发送重要通知时,除了短信内容规范,还会使用专属的服务号码(比如建行是95533),并且短信中不会出现诱导点击链接、威胁恐吓等语言。

重点来了:如果短信里写着“点击链接查看账单”“立即还款避免起诉”,十有八九是诈骗!

我经常跟当事人说一句话:“情绪上来之前,先把合同翻出来。”

你当初签的是哪家机构的贷款?利率多少?还款日是几号?有没有自动扣款授权?这些问题的答案,全在你签署的电子或纸质合同里。

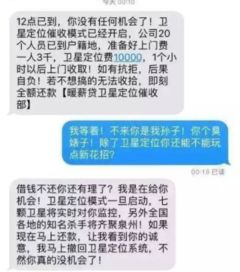

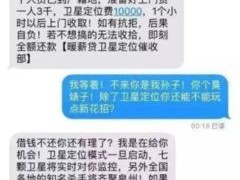

举个例子:小李借了某平台8000元,分12期还,每月15号还款,结果16号早上收到“严重逾期”短信,说要“冻结银行卡+影响子女上学”,他吓得不行,差点就点了链接还款,后来冷静下来查了APP,发现其实是系统延迟扣款失败,当天下午重新扣成功了——根本没逾期!

不要轻信一条短信就自我认定“违约”,打开你的贷款APP、银行流水、征信报告,用真实数据去验证,才是王道。

有些短信写得比法院判决书还吓人:“已立案”“移交公安”“列入失信名单”……听着像真的一样,但你要知道,任何合法催收都必须遵守《民法典》和《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》的规定。

这些行为,轻则构成民事侵权,重则涉嫌寻衅滋事或侵犯公民个人信息罪。

去年我代理过一个案子:王女士收到某网贷平台短信,称其“恶意拖欠贷款,已被列入全国失信人员名单”,还附带一个二维码让她扫码处理,她扫码后发现是钓鱼网站,输入信息后银行卡被盗刷5000元。

更离谱的是,这个平台根本不是她借过的机构!我们调取后台数据发现,对方是冒用某持牌机构名义群发短信的第三方催收公司。

法院判决该催收公司赔偿精神损害抚慰金8000元,并公开道歉,理由很明确:虚构事实、误导公众、造成严重心理恐慌,已构成对公民人格权的侵害。

这个案子告诉我们:不是所有“看起来像通知”的短信都值得相信,更不是所有的“催收”都有法律依据。

《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条

自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》第十三条

催收过程中不得使用侮辱、恐吓、虚假陈述等不当方式;不得向债务人以外的第三方披露债务信息。

《治安管理处罚法》第四十二条

多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的,可处拘留或罚款。

《刑法》第二百五十三条之一

非法获取、出售或者提供公民个人信息,情节严重的,构成侵犯公民个人信息罪。

面对贷款逾期短信,我的建议只有三个字:慢一点。

慢一点点开短信,慢一点下意识操作,慢一点被情绪牵着走。

先核实来源,再核对合同,最后通过官方渠道确认状态。

真正的金融机构从不会用“威胁”逼你还钱,真正合法的催收也绝不会突破人性与法律的底线。

如果你已经遭遇了虚假催收、信息泄露甚至财产损失,请立刻保留证据——截图、录音、交易记录统统保存好,第一时间报警并咨询专业律师。

在这个信息爆炸的时代,最大的风险不是负债,而是误判。

而你能做的最有力的防御,就是理性、知识和一点点法律常识。

别让一条短信,毁掉你本就不容易的生活。

你有权知道真相,也有权拒绝恐惧。

本文由执业律师原创撰写,仅代表个人观点,不构成正式法律意见,如遇具体纠纷,请及时寻求专业法律帮助。

别急,这可能是假逾期短信的典型剧本。,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

贷款逾期短信到底是不是真的?收到“催收警告”先别慌,教你三步识破真假套路!** 你有没有过这样的经历?晚上十...

点击复制推广网址:

下载海报: