结婚后多久离婚算骗婚?突然离婚怎么办?

大家好,我是张律师,一名从业多年的专业律师,今天咱们来聊聊一个挺现实的话题:结婚后多久离婚算骗婚?这问题听起来有点敏感,但现实中确实有不少人遇到过类似困扰,想象一下,你和伴侣刚结婚没多久,对方就突然提...

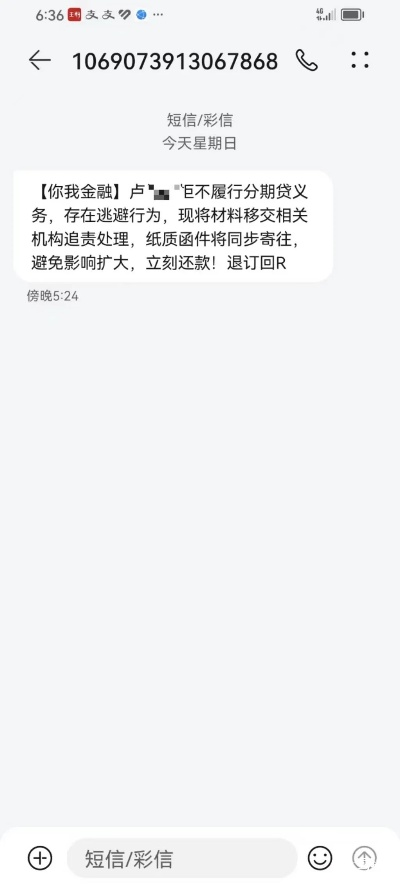

你有没有遇到过这种情况——自己信用卡或网贷稍微晚还几天,突然发现朋友收到了银行或催收机构发来的短信:“您认识的某某先生/女士贷款逾期,请督促其尽快还款。”

那一刻,脸都绿了,不是因为欠钱,而是因为——我的债,凭什么让别人知道?

别急,这事儿听起来像“社死现场”,其实背后藏着严重的法律问题,今天咱们不聊怎么还钱,也不教你怎么避免逾期,我们来聊一个更扎心的话题:当催收越过你本人,直接轰炸你亲友的手机时,他们到底有没有越界?你的隐私权,还受不受保护?

很多人觉得,催收打个电话、发条短信提醒一下,也算不上多大事,但你仔细想想,那条短信是怎么写的?

“您好,您好友张三在本平台借款已逾期15天,请协助联系并督促其尽快还款。”

这话听着客气,实则杀伤力极大。它不是通知,是施压;不是沟通,是羞辱。

它利用的是人情社会的软肋——怕丢脸、怕被议论、怕朋友觉得自己靠不住。

而这种行为,本质上是一种以人际关系为武器的催收策略,俗称“人肉弹幕”、“情感绑架”,更可怕的是,很多人根本不知道,这种做法早已被法律明令禁止。

你可能会问:我不是签了借款协议吗?里面是不是写了可以联系紧急联系人?

没错,大多数网贷或消费金融产品的用户协议里,确实有一条写着:“平台有权在必要时联系借款人提供的联系人。”

但注意!这里的关键词是——“必要时”和“联系”。

什么叫“联系”?是确认你是否失联?还是核实紧急情况?

可现实呢?很多催收公司一上来就发短信、打电话,内容直指“你朋友欠钱不还”,甚至用词带有威胁性,

“再不还钱,我们就上门了。” “他已经上了征信黑名单,你们以后合作要小心。”

这已经不是“联系”,这是公开传播个人债务信息,属于典型的侵犯隐私行为。

去年,杭州一位年轻人小林因为疫情失业,信用卡逾期两个月,某银行委托的第三方催收公司不仅频繁拨打他本人电话,还向他母亲、前同事和大学室友发送了多条催收短信,内容包含“林某恶意拖欠贷款”、“请协助施压”等字样。

小林事后提起诉讼,要求停止侵权并索赔精神损害抚慰金,法院最终判决认定:催收方在明知对方非担保人、也无代偿义务的情况下,将其债务信息公开传播,构成对小林隐私权和个人信息权益的侵害,判令赔偿经济损失及精神损害共计3万元,并公开道歉。

这个案子很典型——欠钱不还该承担责任,但不代表你可以被“示众”。

根据我国现行法律法规,以下几点是明确禁止的:

《民法典》第一千零三十二条:

自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《个人信息保护法》第十条:

任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或公开他人个人信息。

《互联网金融逾期债务催收自律公约》第十三条:

催收人员不得骚扰无关第三人,不得向除借款人本人及其配偶、担保人以外的其他人员透露债务信息。

《银行业保险业消费投诉处理管理办法》:

金融机构对其委托的第三方机构行为负有监管责任,若第三方违规,银行也要担责。

换句话说,哪怕你是通过正规渠道借的钱,平台也不能拿你的“社交圈”当筹码。

作为执业多年的民事律师,我想说一句掏心窝子的话:

每个人都有可能遇到困难,一时还不上钱不可耻,也不违法,真正的违法,是那些打着“合规催收”旗号,行羞辱、恐吓之实的行为。

如果你或你的亲友收到了这类催收短信,请务必保留证据——截图、录音、通话记录,第一时间向银保监会、人民银行或市场监管部门投诉,必要时提起民事诉讼。

✅ 你可以被催收,但只能针对你本人;

✅ 你可以被提醒,但不能被公开羞辱;

✅ 你有还款义务,但没有“社死”义务。

这个时代,信用很重要,但人格尊严更重要。

别让一次暂时的经济困境,变成一场全社会的审判。

最后送大家一句话:

法律从不鼓励赖账,但也绝不允许暴力催收披着“合法”的外衣,践踏一个人最后的体面。

你还记得自己的底线,就没人能真正击垮你。

你有没有遇到过这种情况——自己信用卡或网贷稍微晚还几天,突然发现朋友收到了银行或催收机构发来的短信:“您认识的...

点击复制推广网址:

下载海报: