逾期还款怎么办?紧急周转资金哪里找?

大家好,我是你们的律师朋友小李,今天咱们来聊聊一个很多人都会遇到的难题:逾期还款后,哪里能快速周转资金?别慌,我来帮你理清思路,用专业的角度,结合生活实际,给你一些实用建议,逾期不是世界末日,但处理不...

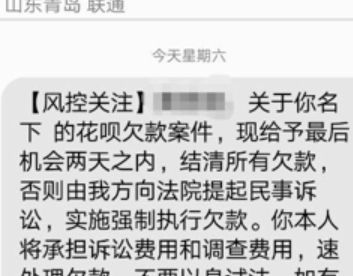

你有没有过这样的经历——半夜手机突然“叮咚”响个不停,一连十几条短信跳出来:“您已严重逾期,请立即还款,否则将上报征信!”“法务部门已介入,即将启动诉讼程序!”……一条比一条吓人,一条比一条紧迫,搞得你心跳加速、整夜难眠。

别急,先深呼吸,我告诉你一个真相:大多数催收短信,根本不是法院发的,也不是银行直接来的,而是外包公司为了施压用的话术套路。作为执业十几年的律师,我见过太多人因为几条短信就慌了神,结果稀里糊涂签了不平等协议,甚至被诱导二次借贷,今天我就从法律角度,手把手教你三步反制,把被动变主动。

很多人一看到“起诉”“立案”“法务”这些字眼就腿软,其实大可不必,真正的法律程序是有严格流程的,不会靠短信通知你“明天开庭”。

真正有效的催收,必须具备几个要素:

而那些满屏感叹号、动不动就说“上门抓人”“冻结所有账户”的,基本可以判定为违规催收,根据《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》和《民法典》相关规定,这类行为已经涉嫌侵犯你的人格权与隐私权。

记住一句话:合法的债务要还,但违法的催收,你可以理直气壮地说“不”。

一旦收到让你不适的催收短信,第一反应不是删掉,而是截图+录屏+保存原始记录,特别是以下几种情况:

这些都属于典型的骚扰式催收,违反了《个人信息保护法》第26条和《消费者权益保护法》第29条,你完全有权向银保监会、互联网金融协会投诉,甚至提起人格权侵害之诉。

我有个客户,被某网贷平台催收短信骚扰了两个月,每天凌晨三点准时收到“再不还钱就把你照片发朋友圈”,他忍无可忍,拿着全部证据来找我,我们一纸诉状告到法院,最终不仅免除了部分违约金,还获得了精神损害赔偿8000元。

很多人选择沉默,觉得欠钱就是理亏,错!债务关系存在,不代表你可以被任意对待,正确的做法是:在保留证据的基础上,主动联系正规客服,表明还款意愿,同时明确提出:“请停止第三方机构对我进行骚扰式催收。”

你可以这样说:

“本人确认存在借款事实,愿意依法履行还款义务,但自X月X日起,收到大量来自非官方渠道的催收信息,内容涉及威胁、恐吓,已严重影响生活安宁,依据《民法典》第1032条关于隐私权的规定,请贵司立即停止不当催收行为,并书面告知后续处理方案。”

这句话看似平和,实则暗藏杀机——既承认债务,又划清底线,还引用法条震慑对方,很多机构一看你懂法,立马收敛,甚至主动提出分期减免。

2023年,杭州的张先生因疫情失业导致花呗逾期4个月,随后,他每天收到上百条来自第三方催收公司的短信,最离谱的是,对方竟然把他身份证照片P进“通缉令”模板里发给他,张先生报警未果,转而找到我们律所。

我们调取了全部通信记录,发现催收公司未经授权获取并使用其身份信息,且存在明显侮辱性内容,最终法院认定:该行为严重侵犯人格尊严,判决催收公司公开道歉,并赔偿精神损失费8000元,更重要的是,这笔债务本身也因程序违法被重新核算,减免了近三成罚息。

这个案子告诉我们:不怕你欠钱,就怕你不醒,只要你敢拿起法律武器,哪怕是一条短信,也能成为翻盘的关键筹码。

《中华人民共和国民法典》第1032条

自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《中华人民共和国个人信息保护法》第26条

处理个人信息应当采取必要措施,防止个人信息泄露、篡改、丢失,不得非法提供或公开他人信息。

《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》第14条

催收过程中不得使用暴力、恐吓、侮辱、诽谤等手段,不得频繁致电或发送信息干扰借款人正常生活。

《消费者权益保护法》第29条

经营者收集、使用消费者个人信息,应遵循合法、正当、必要原则,不得泄露或滥用。

最后我想说一句掏心窝子的话:谁都有手头紧的时候,贷款逾期不可怕,可怕的是你在恐惧中失去判断力,那些短信里的“法务部”“执行局”,不过是披着法律外衣的心理战罢了。

你要做的不是跪着求原谅,而是站着谈规则。

保留证据、明确立场、依法维权——这才是现代公民应有的信用素养。

真正的法律,从来不是用来恐吓弱者的工具,而是保护每一个普通人最后一道尊严的盾牌。

你不怕它,它才会为你所用。

下次再收到那种“再不还钱就完蛋”的短信?

别删,截图,然后微微一笑:

“谢谢提醒,我已经找律师了。”

你有没有过这样的经历——半夜手机突然“叮咚”响个不停,一连十几条短信跳出来:“您已严重逾期,请立即还款,否则将...

点击复制推广网址:

下载海报: