逾期后从哪里借钱?突然信用受损怎么办?

生活中,谁没遇到过手头紧的时候?尤其是当信用卡或贷款逾期后,信用记录一落千丈,很多人急得像热锅上的蚂蚁,到处找钱救急,但问题是,逾期过的人,从哪里能借到钱呢?这不仅仅是个财务问题,更牵扯到法律风险和情...

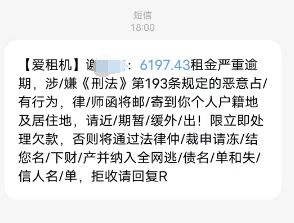

你有没有过这样的经历——手机突然弹出一条来自“123XX”或“96XXX”的短信,开头写着“【XX市公安局】提醒您:您名下的贷款已连续逾期,请尽快还款,否则将承担法律责任……”?

那一刻,心跳是不是猛地一沉?手心出汗?脑子里瞬间闪过一堆念头:“我是不是犯法了?”“警察真的会管我还钱的事?”“会不会马上上门抓人?”

别急,今天咱们就来掰扯清楚:公安发短信提醒贷款逾期,到底是真是假?背后藏着哪些法律门道?我们普通人又该如何应对?

首先得明确一点:公安机关本身不负责催收贷款。催债的是银行、消费金融公司或者第三方催收机构。

但近年来,随着网贷乱象频发、暴力催收事件增多,公安部联合央行、银保监等部门推出了“反诈预警系统”和“债务风险提示平台”,一些地方的公安机关确实会通过官方短信平台,向存在长期逾期、涉及多头借贷、疑似陷入“套路贷”陷阱的人群发送风险提示短信。

这种短信的核心目的不是“执法”,而是“预警”——告诉你:

⚠️ 你的信用正在受损;

⚠️ 可能已被列入征信黑名单;

⚠️ 若继续拖欠,债权人可能提起诉讼,届时你将面临财产查封、限制高消费甚至司法拘留的风险。

这类短信虽然带着“公安局”三个字,但它更像是一个“善意提醒”,而非“通缉令”。

但注意!也有大量假冒短信混杂其中。

这些基本可以判定为诈骗短信,千万别信!

这是很多人最担心的问题:欠钱不还,到底会不会被抓进去?

答案很明确:单纯的民事借贷逾期,不会构成犯罪。

只有在以下几种特殊情况下,才可能涉嫌刑事责任:

恶意透支信用卡(《刑法》第196条)

比如你明明没有还款能力,还疯狂套现十几万挥霍,银行两次催收后超过三个月仍不归还,这就可能构成“信用卡诈骗罪”。

伪造资料骗贷

用假工资流水、假房产证去申请贷款,属于“贷款诈骗”,一旦查实,是要负刑责的。

转移资产、逃避执行

法院判决你还钱,你却偷偷把房子过户给亲戚、车子卖掉藏起来,这就涉嫌“拒不执行判决、裁定罪”。

换句话说,只要你不是故意骗钱、也不是有钱不还,只是因为失业、生病等客观原因导致暂时还不上,那这件事本质上还是民事纠纷,不该由警察来抓你。

老张在工厂打工,前年因孩子重病借了某网贷平台5万元,后来收入骤减,断断续续还了几个月,最终逾期了八个多月。

有一天,他收到一条短信:“【XX市公安局】您已被列入失信人员名单,拒不还款将依法采取拘传措施,请立即联系0755-XXXXXXX处理。”

老张吓得整夜睡不着,以为自己要坐牢了,甚至考虑卖房还债,更糟的是,他还按短信里的电话打了过去,结果对方冒充“法务专员”,诱导他支付“解冻费”“保证金”共计8000元。

直到后来找社区律师咨询才知道:

✅ 那条短信是伪造的;

✅ 所谓“拘传”根本不存在;

✅ 平台无权直接移交公安立案。

事后,警方介入调查,发现这是一个专门针对逾期人群的电信诈骗团伙,老张虽然后悔不已,但也终于明白:面对压力,更要冷静,学会分辨真假信息。

《中华人民共和国刑法》第196条:

恶意透支信用卡,数额较大且经发卡行两次催收后超过三个月未还的,构成信用卡诈骗罪。

《民事诉讼法》第242条:

被执行人未按执行通知履行义务的,法院可查封、扣押、冻结其财产。

《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》第1条:

失信被执行人将被限制乘坐飞机、高铁、入住星级酒店等。

《网络安全法》第27条:

任何个人不得从事危害网络安全的活动,包括利用网络进行诈骗、传授犯罪方法等。

朋友们,我想说的是:

贷款逾期不可怕,可怕的是你在恐惧中做出错误选择。

当你收到所谓“公安提醒”时,请记住这三点:

法律从不惩罚诚实但困顿的人,真正可怕的,是从不敢面对问题,到一步步落入骗局、越陷越深。

你要相信,只要愿意迈出第一步——无论是与债权人协商,还是寻求专业法律帮助——黑暗总有尽头。

生活很难,但我们值得被温柔以待,别让一条短信,偷走你重新开始的勇气。

本文由执业律师原创撰写,仅代表个人观点,不构成正式法律意见,如遇具体案件,请及时咨询专业律师或拨打12348法律援助热线。

贷款逾期收到警方短信?别慌!先搞清是提醒还是警告,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这样的经历——手机突然弹出一条来自“123XX”或“96XXX”的短信,开头写着“【XX市公安局】提...

点击复制推广网址:

下载海报: