钱站贷款逾期了怎么办?催收上门了如何应对?

嗨,朋友们,我是张律师,一名从业十几年的资深法律顾问,我想和大家聊聊一个挺常见但又让人头疼的问题:钱站贷款逾期和催收,你可能因为各种原因,比如失业、生病或者家庭突发状况,不小心让贷款逾期了,结果催收电...

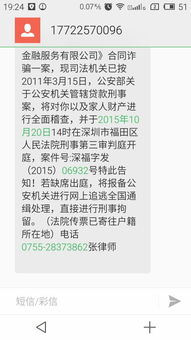

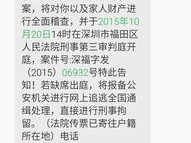

“叮铃铃……”手机一响,陌生号码,接起来一听,对方口气强硬:“喂,是XXX吗?你在XX平台的贷款已经严重逾期了,赶紧还钱,不然我们就采取进一步措施了!”

或者,手机“叮咚”一声,一条短信弹出来,内容大同小异,甚至还带着点威胁的意味。

这时候,你是不是一脸懵圈:“我啥时候贷过款啊?这怕不是搞错了吧?”

别慌!这种“天降横祸”式的催款,还真不少见,遇到这种事儿,先深呼吸,告诉自己:千万别自乱阵脚,更别稀里糊涂就把钱给出去了!

咱们得弄明白,这到底是咋回事儿,可能有这么几种情况:

不管是哪种情况,咱们具体该怎么做呢?

第一步:保持冷静,核实信息,但绝不轻易转账!

对方打电话来,态度可能很恶劣,甚至会吓唬你。他们越急,你越要冷静。

第二步:多方查证,确认“债务”真实性。

第三步:根据不同情况,采取不同应对措施。

如果是信息错误或催收公司搞错了:

如果怀疑是身份信息被冒用贷款了:

如果是自己忘了的“隐性债务”:

核实清楚后,如果确实是自己的原因导致逾期,那没办法,该还的还是得还上,不然影响征信,但也要看清楚利息、违约金等是否合法,过高的部分可以协商。

如果确定是诈骗:

第四步:全程留痕,保护自己。

整个过程中,所有的通话记录(最好录音)、短信、微信聊天记录、邮件、催收函件,以及你查询征信、报警、与贷款机构沟通的凭证,都要妥善保存好!这些都是保护你自己的有力武器。

以案说法

王女士最近就遇到了这档子事,一天,她接到一个自称某网贷平台催收员的电话,说她半年前借了5万元,现在连本带利要还8万多,还威胁说再不还钱就上门找她父母,王女士吓坏了,她根本没借过这笔钱。

但她没有慌乱,首先要求对方提供借款合同和放款记录,对方支支吾吾说不清楚,王女士挂了电话后,立刻去中国人民银行打了征信报告,报告上果然没有这笔贷款记录,她判断可能是信息搞错了或者是诈骗。

接下来几天,对方还在不断骚扰,王女士将通话进行了录音,并明确告知对方如果继续骚扰就报警,她通过正规渠道查询了该网贷平台的官方客服电话,打过去说明情况后,客服核实后表示确实是他们的催收信息有误,向王女士道歉并承诺会修正信息,不再骚扰,王女士这才安下心来。

这个案例中,王女士的冷静和正确处理方式值得我们学习,她没有被对方的气势吓倒,而是通过核实征信报告等方式确认了自己的清白,并保留了证据,最终成功解决了问题。

法条链接

遇到这类问题,我们主要可以依据以下相关法律法规来维护自己的权益:

《中华人民共和国民法典》第一千零三十四条:自然人的个人信息受法律保护,个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】:在依照国家规定应当提供身份证明的活动中,使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件,情节严重的,处拘役或者管制,并处或者单处罚金。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条:有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的。

《个人贷款管理暂行办法》第十三条:贷款人受理借款人贷款申请后,应履行尽职调查职责,对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实,形成调查评价意见。

律师总结

遇到“没借钱却被催收”的情况,记住一个核心原则:“核实为先,冷静应对,保留证据,依法维权”。

希望今天的分享能帮到你!遇到事儿不可怕,关键是用对方法,法律是咱们最坚实的后盾!

“叮铃铃……”手机一响,陌生号码,接起来一听,对方口气强硬:“喂,是XXX吗?你在XX平台的贷款已经严重逾期了...

点击复制推广网址:

下载海报: