贷款逾期1年多被起诉了,还能翻身吗?别慌,律师教你三步自救!

你有没有经历过这样的夜晚——手机一响,心就跳;看到“法院”两个字,手就开始抖?老张就是这样,他因为生意周转不灵,一笔网贷断了供,拖了一年多,结果突然收到法院传票,人懵了,他问我:“王律师,我都逾期一年...

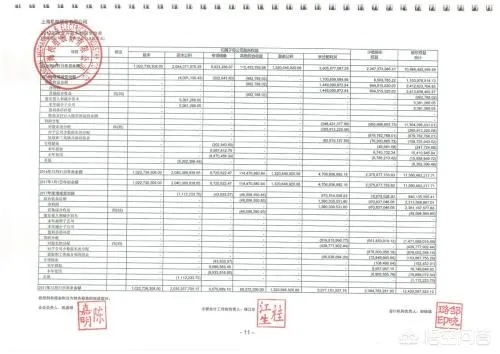

公司越做越大,名下陆续有了几家子公司,每个月月底一到,财务就开始头疼——母公司的账、子公司的账,到底怎么合?明明业务都挺清楚的,可一到出报表的时候,数据对不上、重复记账、内部交易剪不断理还乱……最后报上去的数字,连自己都不敢信。

别急,今天咱们就来聊点实在的——合并报表到底该怎么做?当子公司账目乱成一锅粥时,又该怎么理清头绪?

首先得明白一点:合并报表不是简单地把母子公司所有资产负债加在一起,它本质上是站在“企业集团”这个整体角度,把母公司和它控制的所有子公司当成一个“单一经济实体”来反映财务状况,换句话说,你不是在拼凑几本账,而是在讲一个完整的故事。

那第一步做什么?当然是确认控制关系,法律上持股超过50%不一定等于会计上的“控制”,关键看有没有实际主导权,比如虽然只持股40%,但能决定董事会人选、掌握经营决策,照样要并表,这一步搞错了,后面全盘皆输。

接下来就是“三步走”大法:

第一步:统一会计政策和会计期间。

如果母公司用的是权责发生制,子公司还在用收付实现制;或者母公司12月31日结账,子公司偏偏6月30日就关账了——那对不起,先调成一样的再说,不然就像两个人说不同语言,根本没法对话。

第二步:抵销内部交易和往来。

这是最烧脑但也最关键的部分,举个例子:母公司卖给子公司一批货,售价100万,成本60万,在个别报表上,母公司赚了40万利润,子公司账上有100万存货,但站在集团角度看,这买卖是“左手倒右手”,没对外销售,利润不该提前确认,所以必须抵销这40万虚增利润,同时把多计的存货也调回来。

还有内部借款、租金、管理费……这些都得一笔笔清,很多人在这儿栽跟头,就是因为平时没做好台账,到了合并时才发现“哎,这笔款什么时候借的?利息怎么算的?”——这时候补,费时费力还容易出错。

第三步:处理少数股东权益和损益。

子公司不是100% owned?那就得把属于其他股东的那部分资产和利润单独列出来,叫“少数股东权益”和“少数股东损益”,不能一股脑全算成自己的,否则就是粉饰报表,严重了可能涉嫌财务造假。

说到这里,很多人会问:“能不能外包给会计师事务所?”当然可以,但你作为企业负责人,不能一甩了之,你得懂基本逻辑,才能判断他们做得对不对,否则人家给你出个问题报告,你还以为是流程复杂正常现象。

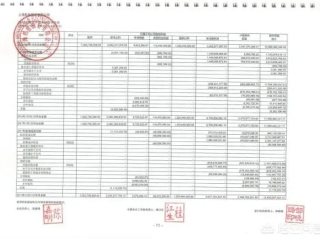

以案说法:一家集团因合并失误被监管处罚

几年前,某上市地产集团A公司,旗下有七八家项目公司,年报显示利润大幅增长,股价一度飙升,结果半年后,证监会突击检查,发现其合并报表存在重大瑕疵:多个项目公司之间的土地转让未做内部交易抵销,虚增收入近3亿元;同时将非全资子公司全部利润计入归母净利润,严重夸大盈利能力。

该公司被公开谴责,财务总监被处以市场禁入,审计机构也被立案调查,更惨的是,投资者信心崩塌,股价腰斩,事后复盘,问题根源竟是集团财务团队对合并规则理解模糊,依赖外部审计却缺乏基本核验能力。

这个案子告诉我们:合并报表不是技术活,而是责任活,数字背后,是法律责任和市场信任。

法条链接:

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条规定:

“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定,投资方在判断是否拥有对被投资方的权力时,应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利。”

第十六条规定:

“母公司与子公司、子公司相互之间发生的债权债务、收入费用等内部交易,应当在合并过程中予以抵销。”

这些条款看似枯燥,实则是你编制合并报表的“安全护栏”,踩过了线,轻则调整报表,重则承担行政甚至刑事责任。

律师总结:

做合并报表,表面是会计技术,背后是法律合规底线,作为企业实际控制人或高管,你不仅要关心“怎么做”,更要警惕“做错的代价”。

我常跟客户说一句话:你可以不懂借贷记账,但不能不懂控制与披露的法律边界。

每一次合并,都是对企业治理能力的一次检验,账可以请人做,责任,永远只能自己扛。

别等到被问询才开始补课,从现在起,把合并逻辑吃透,把内控流程理顺——这不是为了应付审计,而是为了守住企业的长期价值与信誉底线。

公司越做越大,名下陆续有了几家子公司,每个月月底一到,财务就开始头疼——母公司的账、子公司的账,到底怎么合?明...

点击复制推广网址:

下载海报: