怎么买机票最划算?临时改签被坑惨了怎么办?

明明提前半个月订票,结果朋友临出发前三天买,票价居然比你还便宜一半?或者好不容易抢到特价票,结果临时有事要改期,一打电话客服,改签费比机票本身还贵!气得想把手机摔了是不是? 别急,今天咱们就来聊聊—...

早上赶着上班,顺手把一袋混合垃圾丢进“其他垃圾”桶,结果第二天发现小区公告栏贴出一张罚款通知,说你违规投放,要交200块?那一刻,是不是既懵又委屈:“不就一袋垃圾吗,至于吗?”

别急,这事儿还真“至于”,现在全国大中城市都在推行垃圾分类,不是喊口号,是动真格的,执法队会定期巡查,智能垃圾桶带摄像头自动识别,物业还会调监控——没错,你随手一扔的动作,可能已经被录下来当证据了。

那问题来了:城市垃圾到底该怎么处理?为什么分个类还要被罚?如果已经被罚了,还能申诉吗?

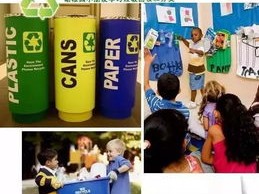

咱们先从源头捋清楚,现在的城市生活垃圾主要分为四类:可回收物、有害垃圾、厨余垃圾(湿垃圾)、其他垃圾(干垃圾),听起来简单,但实操起来很多人栽在细节上。

喝完的奶茶杯怎么扔?很多人直接整杯一扔,错了!正确做法是:液体倒进下水道,珍珠等残渣归入厨余垃圾,塑料杯属于其他垃圾,吸管和盖子也要分开处理——盖子如果是PP材质,算可回收,吸管通常是不可回收的一次性塑料。

再比如,用过的纸巾、尿不湿,哪怕沾的是食物残渣,也不能进厨余垃圾桶,因为它们遇水即溶或受污染,影响堆肥质量,必须归为“其他垃圾”。

如果你没搞清这些规则,乱扔了,轻则被社区劝导教育,重则面临行政处罚,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和各地出台的垃圾分类管理条例,个人未按规定分类投放垃圾,最高可处500元以下罚款;单位违规,罚款额度更高,甚至可达数十万元。

更关键的是,这种处罚不是“吓唬人”,去年杭州一位上班族,连续三天把外卖盒混投进厨余垃圾桶,被智能监控抓拍,城管上门约谈后拒不改正,最终被依法处以300元罚款,并纳入信用记录,他不服申请行政复议,结果维持原处罚——因为证据确凿,程序合法。

以案说法:上海张女士的“垃圾罚单”风波

2023年夏天,上海市民张女士因工作繁忙,连续一周将家里的废电池、过期药品和普通垃圾一起打包扔进“其他垃圾”桶,小区垃圾分类督导员多次提醒无果,随后街道城管介入调查。

通过调取监控录像,确认张女士确实将有害垃圾混投,依据《上海市生活垃圾管理条例》第四十五条,城管部门对其作出罚款200元的决定,并责令整改。

张女士不服,认为“自己不知道电池是有害垃圾”,向法院提起行政诉讼,法院审理认为:垃圾分类知识已通过社区宣传、微信推送、楼道公告等多种方式普及,且垃圾桶设有明确标识,主观不知情不能成为免责理由,最终判决驳回诉讼请求。

这个案子释放了一个强烈信号:法律不保护“无知者”,你可以说忙、说累、说没注意,但在法律责任面前,这些都不是借口。

法条链接:

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十九条:

“任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾,禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。”

《城市生活垃圾管理办法》(住建部令第157号)第三十八条:

“对违反规定未分类投放的个人,可处警告或200元以下罚款;情节严重的,处200元以上500元以下罚款。”

各地细则如《北京市生活垃圾管理条例》《深圳市生活垃圾分类管理条例》等,均明确规定了分类标准与罚则,部分城市已实现“不分类、不收运”的倒逼机制。

律师总结:

朋友们,垃圾分类不是小事,它背后是城市治理现代化的缩影,也是我们每个人环保责任的体现,从法律角度看,这早已不是“倡导”,而是具有强制力的法定义务。

我建议大家做到三点:

第一,主动学习本地分类标准,不要凭感觉扔;

第二,养成家庭分类习惯,厨房备两个小桶,一个装厨余,一个装干垃圾,客厅放可回收物收纳箱;

第三,万一被罚,别冲动对抗,先看证据是否充分,程序是否合法,再决定是否申诉——理性维权,才是成年人的正确姿势。

法律从不惩罚认真生活的人,你每正确分类一次垃圾,不只是避免了一张罚单,更是为这座城市留下一口清新的空气、一片干净的土地,这,值得我们每个人都多花那几十秒。

城市垃圾怎么分类?乱扔被罚了怎么办?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

早上赶着上班,顺手把一袋混合垃圾丢进“其他垃圾”桶,结果第二天发现小区公告栏贴出一张罚款通知,说你违规投放,要...

点击复制推广网址:

下载海报: