个人信用怎么查?一招教你避开隐形雷区,别等贷款被拒才后悔!

你有没有遇到过这种情况——明明收入稳定、工作体面,申请房贷却被银行婉拒;想办张高额度信用卡,结果系统秒拒;甚至租房时房东都要求先查信用报告……一头雾水之余,你可能根本没想到:问题出在你的“个人信用”上...

你有没有过这种经历——终于凑够首付,签完购房合同,满心欢喜去缴税,结果窗口工作人员一句“您这套房契税要交9万多”,当场愣住?心里直打鼓:不是说契税1%、1.5%、3%吗?我这房子明明才一百来万,怎么一算就跳到3%了?

别急,今天咱们就掰开了揉碎了,把“新房契税到底怎么算”这件事讲明白,作为从业十几年的房产律师,我见过太多人因为不懂政策,稀里糊涂多花了钱,甚至错过了退税机会。

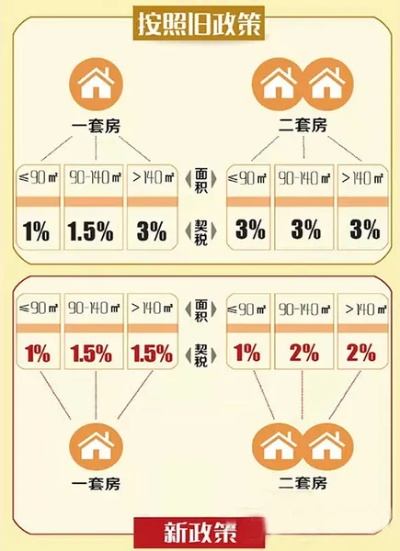

很多人以为契税就是按房价乘个比例,首套房90平以下1%”,听起来简单,但现实远比这复杂。契税怎么算,其实取决于三个变量:房屋性质、面积大小、购房者名下住房套数。

先说最基础的框架(以全国普遍政策为准,具体城市略有差异):

首套房

二套房

三套及以上 / 非普通住宅

看到没?重点来了——“二套房90㎡以上到底是2%还是3%”,取决于“是否为普通住宅”。

什么叫“普通住宅”?各地标准不同,比如北京规定:容积率1.0以上、单套总价低于区域指导价、建筑面积140㎡以下,上海则是120㎡以下,超过这些标准,哪怕你是二套房,也得按3%交!

举个例子你就明白了:

小王在杭州买了套130㎡的改善型住房,总价600万,他名下已有一套房,这是第二套,虽然面积不到140㎡,但所在区域“普通住宅”认定标准是120㎡,所以这套房属于“非普通住宅”。

结果:契税按3%缴纳 → 600万 × 3% =18万元!

而如果他在政策内,本可只交2% → 只需12万。

多出来的6万,就这么悄无声息地进了税务局。

更扎心的是,很多开发商签约时根本不会主动提醒你这个细节,等你缴完税,木已成舟。

去年我接了一个案子,客户李女士在成都买了套118㎡的二手房,总价360万,是她家庭的第二套房,中介说:“放心,不到120㎡,按2%交契税。”她也就没多想,交了7.2万(360万×2%)。

可后来邻居聊天提到:“成都二套房超过上一年度平均房价1.2倍的,就算非普通住宅,得交3%?”她吓了一跳,赶紧查政府文件,发现她那片区的普通住宅限价是320万,她这套超了!

但她已经按2%交了税,为什么不是3%?她懵了。

我们调取了税务系统记录,发现问题出在申报时系统误判为“普通住宅”,导致少征了税款,税务局随后发函要求补缴1.08万(差额1%),李女士差点崩溃:“我都交完了,怎么还让我补?”

但我们反过来一查发现:她实际符合“首套刚需改善”政策试点条件,且所在区当年正推行“认房不认贷”过渡期优惠,经过三次沟通、提交婚姻证明、原住房出售合同等材料,最终税务局采纳意见,不仅免除了补税,还因系统误导给予行政补偿——退还她多缴的6万元滞纳金和误工补偿。

这个案子说明什么?

政策有空子,也有人情;但你不争取,永远没机会。

根据《中华人民共和国契税法》第三条规定:

契税税率为百分之三至百分之五。

省、自治区、直辖市可以依照前款规定的程序对不同主体、不同地区、不同类型的住房的权属转移确定差别税率。

而财政部、税务总局《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》(财税〔2016〕23号)明确:

对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女),面积为90平方米及以下的,减按1%的税率征收契税;面积为90平方米以上的,减按1.5%的税率征收契税。

对个人购买家庭第二套改善性住房,面积为90平方米及以下的,减按1%的税率征收契税;面积为90平方米以上的,减按2%或3%的税率征收契税,具体由各省、自治区、直辖市确定。

👉 注意关键词:“可以确定”、“具体由地方确定”——这意味着全国没有统一标准,你必须查你所在城市的“普通住宅认定标准”和“二套房契税执行口径”。

买房是普通人一生中最大的财务决策之一,而契税看似只是其中一个环节,却可能因为几平米、几万块的差距,让你多掏几万甚至十几万。

我的建议很实在:

最后送大家一句话:

法律从不保护躺在权利上睡觉的人。

你不去问,没人会告诉你;你不去争,多交的钱也不会自己回来。

房子是你一辈子的归宿,别让契税成了你幸福里的“隐形刺客”。

新房契税怎么算?买完房才发现多交了几万块,还能退吗?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这种经历——终于凑够首付,签完购房合同,满心欢喜去缴税,结果窗口工作人员一句“您这套房契税要交9万多...

点击复制推广网址:

下载海报: