个人所得税怎么查?查不到记录怎么办?一文讲透所有细节!

你有没有过这样的经历——年底准备报税,打开个税APP却一脸懵:收入对不对?专项扣除填没填?退税能退多少?更离谱的是,明明发了工资,系统里却查不到记录?别急,今天咱们就坐下来好好聊聊“个人所得税怎么查”...

你有没有过这样的经历?半夜手机突然震动,打开一看是条银行或网贷平台发来的短信:“您已逾期X天,请立即还款,否则将影响征信并采取法律措施。”心里一紧,手指不自觉地敲出一句:“别急,我正在筹钱……”然后发送。

这句话说出去的那一刻,是不是觉得稍微安心了一点?好像只要表达了“我在努力”,对方就会网开一面?但现实真的是这样吗?

咱们不讲大道理,也不甩专业术语,就聊点实在的——当你收到贷款逾期的催收短信时,那句轻飘飘的“正在筹钱”,到底能起多大作用?又该怎样回应,才能既保护自己,又争取到真正的缓冲空间?

很多人以为,回复“正在筹钱”是一种态度表达,至少能让对方知道你不是老赖,但你知道吗?在法律层面,这条短信很可能已经被当作“证据”存档了。

它证明了两件事:

这意味着,哪怕你没签纸质协议,仅凭这条回复,对方就可以在后续诉讼中主张“借款人自认欠款”,一句话看似温和,实则暗藏风险。

更关键的是,“正在筹钱”四个字没有任何法律效力,它不能延期还款,不能减免利息,也不能阻止催收升级,平台不会因为你说了这句就暂停计息,也不会因此不上报征信。

如果你真的暂时还不上,正确的做法不是情绪化道歉,也不是模糊拖延,而是用清晰、理性、留痕的方式进行沟通。

举个例子,你可以这样回:

“您好,本人确因近期收入波动导致本期贷款未能按时偿还,目前已制定还款计划,预计可在X月X日前归还全部欠款,恳请贵方暂缓催收措施,并避免上报征信,相关凭证可随时提供。”

这段话妙在哪?

每一次沟通都要走书面渠道(短信、APP消息、邮件),千万别只靠电话说!口头承诺很难取证。

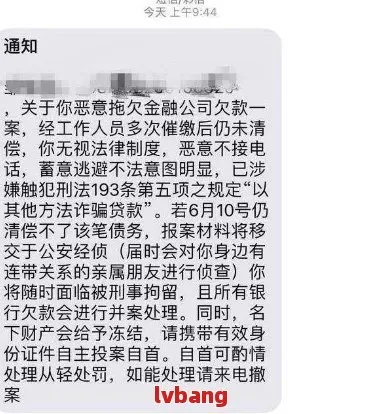

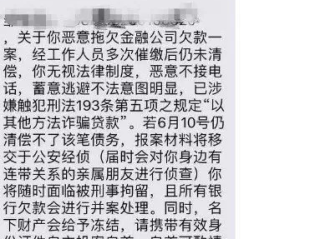

有些平台自己不下场,把债务外包给第三方催收公司,这些人为了业绩,手段五花八门:凌晨打电话、群发侮辱性短信、甚至联系你同事和父母。

告诉你一个真相:任何对你本人以外的第三人进行催收的行为,都涉嫌违法!

《民法典》第1032条明确规定,自然人享有隐私权,催收人员若通过非法途径获取你通讯录,并频繁骚扰亲友,已构成侵犯公民个人信息和人格权。

这时候,别说“正在筹钱”了,就算你跪着求他们停手都没用,唯一有效的,是保存证据——截图、录音、通话记录统统留好,直接向银保监会、互联网金融协会投诉,必要时报警处理。

去年杭州有个案子特别典型,李女士因为失业逾期三个月,期间多次在微信上对催收人员说“快了快了,正在筹钱”,后来平台起诉她违约,要求全额还款+罚息+律师费。

庭审中,法院认定:李女士的聊天记录构成“自认债务+拖延履约”,不具备实质性还款行为,故不支持其“经济困难应减免利息”的抗辩,最终判决她支付本金外,额外承担近两万元的滞纳金和费用。

而她的律师事后分析:如果当初没有留下这些被动表态的文字,而是主动发函说明情况并申请展期,结果可能完全不同。

你看,一句话的分量,有时候重过千斤。

《民法典》第六百七十五条

借款人应当按照约定的期限返还借款,对借款期限没有约定或约定不明的,可协议补充;不能达成的,借款人可以随时返还,贷款人也可以催告借款人在合理期限内返还。

《民法典》第一千零三十二条

自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《互联网金融逾期债务催收自律公约》第十三条

催收人员不得骚扰无关第三人,不得使用恐吓、威胁、侮辱性语言,不得频繁致电干扰债务人正常生活。

《征信业管理条例》第十六条

不良信息的保存期限为5年,自不良行为终止之日起计算,超过5年的,应当予以删除。

面对贷款逾期,最怕的不是暂时没钱,而是慌乱之中做出错误应对,一句“正在筹钱”听起来诚恳,实则毫无防御力,甚至可能成为对方追责的利器。

真正聪明的做法是:

你不是在逃避责任,而是在依法维护自己的权利边界,债务要还,但尊严和底线,同样值得守护。

下次再收到催收短信,别急着打字,深呼吸一下,想想这句话值不值得说出口,沉默几秒,胜过千言万语。

——一名始终站在普通人这边的执业律师

贷款逾期收到催收短信,回复正在筹钱有用吗?一招教你合法应对,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这样的经历?半夜手机突然震动,打开一看是条银行或网贷平台发来的短信:“您已逾期X天,请立即还款,否则...

点击复制推广网址:

下载海报: