离婚后多久能走出阴影?律师教你如何加速恢复

嘿,朋友们,我是张律师,今天咱们聊聊一个挺扎心但现实的话题:离婚后多久能走出阴影?作为一名处理过无数家庭纠纷的律师,我见过太多人在离婚后陷入情感低谷,有人几个月就重获新生,有人却几年都走不出来,其实啊...

你有没有过这样的经历——劳动合同上白纸黑字写着月薪1万,可每个月发工资时,银行卡里却只进账八千出头,甚至更少?于是心里直打鼓:“我是不是被‘坑’了?”别急,这并不是公司克扣工资,而是我们常说的“税后工资”在起作用,咱们就来掰扯清楚:税后工资到底是怎么算出来的?那些从你工资里悄悄溜走的钱,都去了哪儿?

很多人误以为“税后工资”就是签合同时写的那个数字,其实大错特错,合同上的工资叫“税前工资”,也就是你还没缴税、没交社保之前的总收入,而你实际拿到手的钱,是扣除以下几项之后的余额:

举个例子你就明白了:

假设小李月薪1万元,所在城市社保和公积金按最低比例缴纳(个人部分约22%),那么他每月要先扣掉:

合计约2230元(具体比例因城市政策略有不同)。

这时,应纳税所得额 = 10000 - 2230 - 起征点5000 = 2770元。

再根据个税累进税率表计算:

所以小李最终到手工资 ≈ 10000 - 2230 - 83.1 ≈9元

看到没?一万块月薪,到手还不到七千七,这不是公司黑心,是法律规定的正常流程。

社保和公积金缴费基数与比例

每个城市不一样,有的按实际工资缴,有的按最低基数缴,企业如果按最低基数给你交,虽然当月到手多一点,但将来养老金、公积金贷款额度都会受影响。

专项附加扣除能帮你“减税”

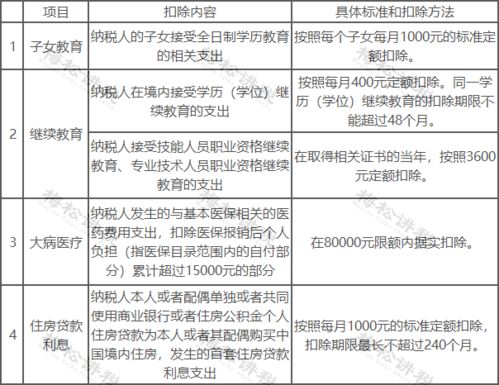

国家给了六大专项附加扣除,

这些都可以在申报个税时抵扣,直接减少应纳税所得额,很多人不填,等于白白多交税!

张姐在杭州一家公司做行政,合同写明月薪9000元,可她发现,连续三个月工资卡只进账6800元左右,怀疑公司少发工资,一怒之下准备仲裁。

我帮她拉了工资条和个税APP记录,发现:

和她到账金额基本吻合,问题出在哪?原来她从未填报“专项附加扣除”,她有房贷、一个上小学的孩子,还能赡养60岁以上父母——三项加起来每月可扣3500元!

重新申报后,下个月她的个税直接降为0,到手多了近100元,虽然不多,但这笔“隐形收入”,原本早该属于她。

不是钱少了,是你没拿全。

《中华人民共和国个人所得税法》第六条:

居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元(即每月5000元)以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。

《社会保险法》第五十八条、第六十条:

用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记,并按时足额缴纳社会保险费。

《住房公积金管理条例》第十九条:

职工个人缴存的住房公积金,由所在单位每月从其工资中代扣代缴。

税后工资怎么算?一句话总结:税前工资减去“三险两金”再减个税,剩下的才是你真正能花的钱。

但别忘了,你还有权利通过合法途径“节税”——填好专项附加扣除、了解年终奖计税规则、确认社保公积金是否合规缴纳,都是你作为劳动者应有的知情权和财产权。

工资不是只看合同数字,更要懂得拆解背后的逻辑,搞清楚每一分钱的去向,才能真正做到“明明白白挣钱,清清楚楚花钱”。

下次发薪日,不妨打开个税APP,查一查自己的申报信息,也许你会发现,原来自己一直“默默多交了税”——而那部分本该留在你口袋里的钱,早就该拿回来了。

税后工资怎么算?发薪日到账金额为何总比合同少了一截?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这样的经历——劳动合同上白纸黑字写着月薪1万,可每个月发工资时,银行卡里却只进账八千出头,甚至更少?...

点击复制推广网址:

下载海报: