左手受伤了,咋鉴定是不是轻伤?鉴定完了又该咋办?

哎呀,这左手要是不小心受了伤,那可真是够让人闹心的,日常吃饭、干活,好多事儿都离不开左手帮忙,一旦受伤,大家最关心的肯定是:到底伤得重不重?算不算轻伤呢?这鉴定结果可不是小事,直接关系到后续的赔偿啊,...

最近不少朋友私信我,说自己的贷款逾期了没几天,手机突然就收到一条短信:“您名下的贷款已逾期,相关信息已提交至国家征信系统并完成备案,请尽快还款以免影响个人信用。” 看完心里一紧,有的甚至吓得半夜睡不着觉,这短信到底是不是真的?会不会是诈骗?所谓的“备案”又是什么意思?今天我就以一个从业十几年的律师身份,和大家掰扯清楚这件事。

咱们先来还原一下场景,你可能因为临时周转困难,房贷、车贷或网贷晚还了几天,本来想着缓两天补上就行,结果某天早上醒来,手机弹出一条冷冰冰的短信,上面写着“已备案”,语气严肃得像是法院发的通知,这时候很多人第一反应就是慌——是不是上了黑名单?以后还能不能贷款?孩子上学会不会受影响?

别急,先稳住情绪,我们来一步步拆解这条短信背后的真相。

“备案”这个词听起来很正式,但其实在金融领域并没有一个统一的法律定义,银行或正规金融机构在你逾期后,确实会按照监管要求,将你的逾期记录报送至中国人民银行征信中心,这个过程,业内常被通俗地说成“上征信”或者“备案”,如果短信来自正规平台,比如招商银行、建设银行、微粒贷、借呗等,且号码是官方客服号(如955XX),那这条信息大概率是真的——你的逾期记录已经被上传至央行征信系统。

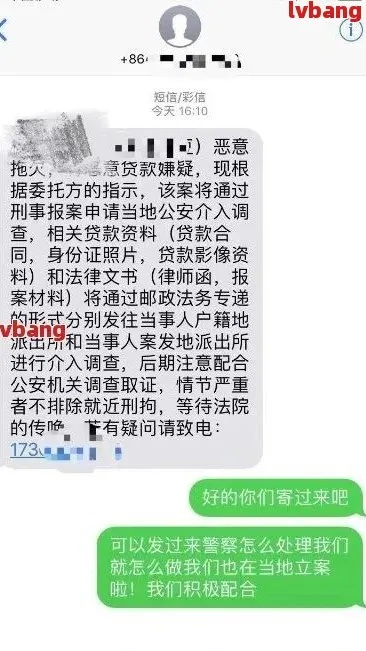

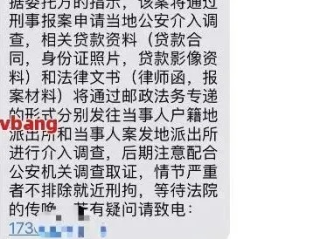

但问题来了,如果是某些小贷公司、网贷平台,甚至是陌生号码发来的“已备案”短信呢?这就得打个大大的问号了,有些不良平台为了催收施压,会故意用“备案”“立案”“移交司法机关”这类词汇制造恐慌,本质上属于软性威胁,涉嫌违反《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》中关于“不得恐吓、误导借款人”的规定。

更严重的是,有些短信根本就是诈骗!他们模仿正规机构的口吻,附带一个链接让你“查看详情”或“申请延期”,一点进去就是钓鱼网站,轻则泄露个人信息,重则银行卡被转走钱,所以记住:任何让你点链接、输密码、扫码的操作,一律视为高危行为,坚决不碰!

那如果你确实逾期了,该怎么办?我的建议分三步走:

以案说法:

去年,杭州一位张先生因疫情失业导致花呗逾期18天,随后收到一条来自“+8695188”的短信,内容称“贷款已备案至公安部经侦系统,即将启动刑事追责程序”,张先生吓得立刻准备筹钱还款,还好他多留了个心眼,打电话到支付宝官方客服核实,才发现这是冒充的伪基站短信,后来他报警,警方顺藤摸瓜破获了一个专门发送虚假催收短信的团伙,涉案金额超百万元,这个案子告诉我们:越是焦虑的时候,越要冷静核查,别让恐惧代替判断。

法条链接:

根据《征信业管理条例》第十六条:

“征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为5年;超过5年的,应当予以删除。”

《民法典》第一千零三十四条明确:

“自然人的个人信息受法律保护,任何组织或者个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。”

中国银保监会发布的《银行业保险业消费投诉处理管理办法》也规定:

“金融机构及其委托的第三方催收机构不得采取侮辱、诽谤、恐吓、误导等不当方式进行催收。”

这些法律条文,都是你在面对不合理催收时最坚实的盾牌。

律师总结:

朋友们,贷款逾期不可怕,可怕的是在慌乱中做出错误决定,收到“已备案”短信时,请记住三个关键词:查源头、不点击、留证据,真正的备案不会通过一条短信就定性你的未来,而合法的催收也绝不会用“坐牢”“通缉”来吓唬你,信用可以修复,人生不怕跌倒,怕的是在黑暗中盲目奔跑,作为你的法律顾问,我想说:理性面对,依法维权,才是走出困境的第一步。

贷款逾期后突然收到已备案短信,是真是假?你该这样应对!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

最近不少朋友私信我,说自己的贷款逾期了没几天,手机突然就收到一条短信:“您名下的贷款已逾期,相关信息已提交至国...

点击复制推广网址:

下载海报: