逾期起诉案例哪里能看?被起诉了如何应对?

嘿,朋友们,今天咱们来聊一个挺现实的话题——逾期起诉,想象一下,你因为工作变动或者生活压力,信用卡或贷款不小心逾期了,突然有一天收到法院的传票,那种心跳加速、手足无措的感觉,是不是挺吓人的?别慌,作为...

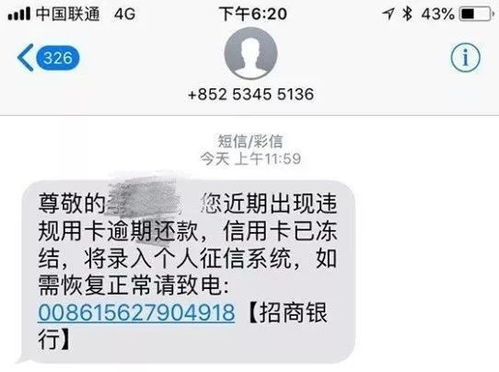

你有没有经历过这种情况——明明已经逾期好几天甚至更久,银行卡里一分钱没有,还款计划早就搁浅,可手机却依旧“叮咚”响个不停,一条接一条的贷款短信还在准时送达:“尊敬的客户,您有一笔XX万额度待领取”“紧急用钱?最高可借10万,审批秒过!”……

那一刻,你是不是有点懵?我都还不上了,怎么平台还主动借钱给我?这不是“火上浇油”吗?还是说……他们根本不在乎我还钱?

咱们就来掰扯清楚:为什么都逾期了,还有贷款短信发过来?这到底是系统漏洞、营销套路,还是另有隐情?

很多人以为,只要逾期,金融机构就会立刻把你拉入黑名单,从此不再打扰,但现实恰恰相反——逾期≠服务终止,反而可能是新一轮“收割”的开始。

先说结论:发贷款短信,不是因为平台“傻”,而是因为他们“精”。

我们来看几个真实原因:

大多数贷款平台的营销系统是全自动的,基于用户画像和行为数据推送信息,比如你曾经申请过某平台的贷款、留下过手机号、有过浏览记录,哪怕你现在已经逾期,系统依然会把你归类为“潜在活跃用户”。

就像你退订了某购物APP的促销邮件,但它还是会时不时给你推“清仓大促”——不是它记不住你退订了,而是它的算法压根没把“退订”当回事。

短信还在发,不是平台忘了你还欠着钱,而是系统压根不知道也不关心你到底还了没还。

这是最危险的一种情况:有些平台明知道你逾期,反而更积极地给你推新贷款。

为什么?因为他们赌的就是你“拆东墙补西墙”。

你A平台逾期了,手头紧,这时候B平台给你发短信:“急用5万?当天到账!”

你一咬牙借了,转头拿这笔钱去还A平台的部分账单,暂时“续命”。

结果呢?债务越滚越大,利息层层叠加,最终陷入“越还越多”的死循环。

这类操作,业内俗称“多头借贷诱导”,虽然不合法,但一些非持牌或灰色地带的小贷公司仍在暗中使用。

还有一种可能:那些看似“友好”的贷款推荐短信,其实是催收的变种。

比如这条:“您当前信用良好,可申请延期还款服务。”

听起来很贴心?但点进去才发现,所谓的“延期”要收高额手续费,甚至要你再借一笔新贷来覆盖旧债。

这就是典型的“软性催收”——不骂你、不爆通讯录,但用“机会”包装“压力”,让你在焦虑中做出非理性决策。

我曾代理过一个案子,当事人李姐,45岁,个体户,因疫情资金链断裂,先后在3个网贷平台借款合计8万元。

最初按时还款,但从第6个月开始逾期,奇怪的是,她不仅没被停贷,反而收到更多“高额度、低利率”的贷款邀请短信,其中一个平台甚至主动打电话说:“李女士,我们看到您信用记录良好,可追加3万额度。”

李姐信以为真,又借了2万“应急”,结果这2万利息高达年化36%,加上原有债务,半年后总负债飙升到14万。

更离谱的是,新贷的钱刚到账,就被原平台以“关联账户风险控制”为由冻结扣划,说是用于抵偿旧账。

李姐彻底崩溃,找到我们维权,我们调取合同发现:该平台并未明确告知“以贷还贷”的风险,也未说明资金可能被自动划扣,涉嫌误导消费者。

法院认定平台存在格式条款未充分提示、诱导多头借贷等问题,判决部分利息无效,退还已扣款项。

这个案子告诉我们:当你已经逾期,还收到“善意”贷款推荐时,一定要警惕——那可能不是雪中送炭,而是趁你病,要你命。

👉 意思是:如果你没看清“自动扣款”“以贷还贷”等关键条款,可以主张无效。

👉 平台一边催收一边发贷款短信,若构成误导,涉嫌违法。

👉 虽非法律,但可作为监管投诉依据。

朋友们,逾期不可怕,可怕的是在焦虑中失去判断力。

当你收到那些“雪中送炭”式的贷款短信,请记住以下几点:

✅第一,别信“信用良好”的鬼话,你都逾期了,哪来的“良好”?这是心理暗示,让你放松警惕。

✅第二,别轻易借新还旧,短期缓解,长期致命,债务不会消失,只会转移和膨胀。

✅第三,及时沟通,争取协商,主动联系正规金融机构,申请展期、分期或减免,比盲目借贷强百倍。

✅第四,保留证据,必要时维权,所有诱导性短信、电话录音、合同条款,都是你日后维权的关键武器。

最后提醒一句:金融的本质是信任,但市场的规则是利益。

当你脆弱时,有些人不会扶你一把,而是想再踩一脚。

唯有清醒,才能自救。

下次再看到“逾期还能贷”的短信,不妨冷笑一声:

“谢谢,我不需要‘温柔的陷阱’。”

你有没有经历过这种情况——明明已经逾期好几天甚至更久,银行卡里一分钱没有,还款计划早就搁浅,可手机却依旧“叮咚...

点击复制推广网址:

下载海报: