1.温柔提醒阶段(逾期初期)

手头紧,资金周转不开,不小心贷款就逾期了,这事儿谁都不想碰上,但万一真遇上了,心里肯定七上八下的:银行会不会马上就找上门?会不会影响我的征信?他们会用什么手段催收呢?别慌,今天我就给大伙儿好好捋捋,银...

说实话,我最近刷到一个视频,心里挺不是滋味的,画面里是个农村大叔,蹲在人家门槛上抽烟,旁边站着个一脸疲惫的中年男人——那是他堂哥,五年前借了三万块,说好两年内还清,结果一拖再拖,电话不接,微信拉黑,逢年过节见面装不认识,堂哥拿出手机翻出当年的聊天记录:“哥,孩子要交学费,能不能先还一万?”对方回了个“最近手头紧”就没了下文,这已经不是第一次了。

看到这儿,很多人可能第一反应是:“亲戚之间借钱,哪好意思打官司?”可问题是,感情归感情,法律归法律,当“人情”变成“人质”,你沉默一次,他就觉得你软弱;你退一步,他就能进三丈。

那问题来了——这种情况下,微信聊天记录到底能不能作为法院认账的证据?我们普通老百姓,到底该怎么把这笔钱要回来?

答案是:能!但得讲方法、留证据、走程序。

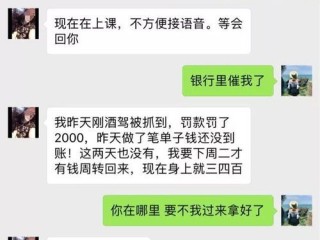

现在很多人以为,只有白纸黑字的借条才算数,其实不然,根据我国《民事诉讼法》和最高人民法院关于电子数据的规定,微信聊天记录、转账截图、语音通话录音,只要真实、完整、能形成证据链,完全可以作为合法证据使用,关键是你得会“留”、会“用”。

举个例子:如果你借钱时没写借条,但微信里明确说了“这三万我借你应急,年底还”,对方回复“收到,谢谢兄弟”,再加上你通过微信或银行转账把钱打过去,这笔借款关系在法律上就已经成立,哪怕对方现在耍无赖,你也握有主动权。

但要注意几个细节:

而且你要知道,在农村这类“熟人借贷”纠纷中,很多人怕伤感情、怕被说“斤斤计较”,结果一忍再忍,最后连本金都收不回。依法维权不是绝情,而是对规则的尊重,你不起诉他,不是宽容,是在纵容失信。

去年我代理过一个案子,当事人老张,60岁,务农,他堂弟建房缺钱,开口借五万,说好一年还,当时碍于情面没打借条,只在微信上聊了几句,转账也是直接扫的二维码,结果三年过去了,堂弟装失忆,见面就躲。

老张来找我时,手里就一部旧手机,里面存着当年的聊天记录:“哥,借五万救急,年底一定还。”“行,我转你。”接着是转账成功的截图,我当时告诉他:“证据虽单薄,但够用了。”

我们立刻做了三件事:

开庭那天,对方律师还想狡辩“这是赠与”,但法官看了聊天内容、转账时间、双方关系后,直接认定借贷关系成立,最终判决:十日内偿还本金五万元及利息。

这个案子让我特别感慨——不是所有老赖都懂法,但我们要比他们更懂规则。

《中华人民共和国民法典》第六百六十七条

借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。

——只要能证明“你给他钱”+“他答应还”,合同即成立。

《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第一百一十六条

电子数据包括电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等。

——微信聊天记录属于法定证据形式。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十四条

电子数据的内容经公证机关公证的,人民法院应当确认其真实性,但有相反证据足以推翻的除外。

——建议重要证据尽早公证,避免丢失或篡改。

最后我想说一句掏心窝子的话:在农村,人情比钱重,但我们不能让善良成为别人踩踏的垫脚石。

借钱不还的老赖,往往吃准了你“顾面子”“怕麻烦”“心软”,可你越忍,他越狠,你以为维持了关系,其实失去的是尊严和信任。

记住这四句话:

✅开口借钱要留痕——哪怕亲兄弟,转账备注写清楚“借款”;

✅没有借条不等于无效——聊天记录+转账凭证=铁证如山;

✅拖延只会助长侥幸——发现苗头不对,三个月内就要行动;

✅打官司不是最后手段——有时一封律师函,就能让他坐不住。

别再说“乡里乡亲的,不至于”——法律存在的意义,就是保护那些守规矩的人,你按规则办事,天经地义;他赖账不还,迟早付出代价。

下次当你站在亲戚家门口,手里攥着手机里的聊天记录,别犹豫。

你不是在告亲人,

你是在告诉这个世界:

我的善良,有锋芒;我的信任,有边界。

说实话,我最近刷到一个视频,心里挺不是滋味的,画面里是个农村大叔,蹲在人家门槛上抽烟,旁边站着个一脸疲惫的中年...

点击复制推广网址:

下载海报: