贷款逾期,催收找上门怎么办?遇到乱催款又该怎么应对?

大伙儿要是不小心贷款逾期了,先别慌,天塌不下来,但也别不当回事,毕竟欠债还钱,天经地义,还钱归还钱,咱们得还得明明白白,更得让那些催收的人“规矩”点。 逾期初期,正规的平台一般会先给你本人打电话、发...

嘿,朋友们,今天咱们来聊一个挺让人头疼的事儿——异地请律师被忽悠,想象一下,你在外地遇到法律纠纷,比如生意纠纷、婚姻问题或者刑事案件,急急忙忙找个律师帮忙,结果却被坑了:钱花了一大把,事儿却没办成,甚至还被忽悠得团团转,这感觉,别提多憋屈了!作为一名从业多年的律师,我见过太多这样的案例,今天就来给大家支支招,怎么避免这种糟心事,以及如果不幸中招了该怎么办。

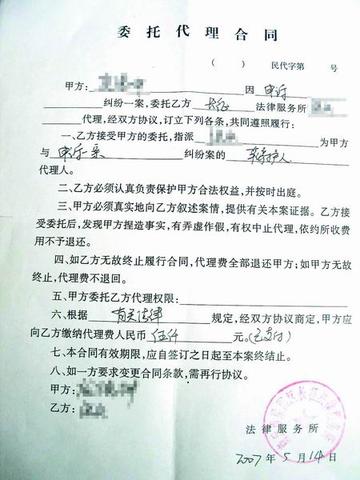

为什么异地请律师容易被忽悠呢?说白了,就是因为距离远、信息不对称,你在本地可能还能通过朋友推荐或者实地考察来选律师,但到了外地,时间紧迫、人生地不熟,很容易被一些“包装精美”的律师忽悠,常见的忽悠手段包括:夸大成功率(比如拍胸脯保证“百分百赢”)、隐藏额外费用(一开始说低价,后来层层加码)、不签正式合同(口头承诺多,书面证据少),甚至有些律师根本没执业资格,纯粹是骗子,这些情况,往往让当事人不仅损失钱财,还耽误了案件的最佳处理时机,真是雪上加霜。

怎么防范这些陷阱呢?我给大家分享几个实用的小技巧,第一,事先做好功课,别急着掏钱,先上网查查律师的执业资格和口碑,你可以通过司法部官网或者律师协会的公开信息核实资质,再看看有没有负面评价,第二,要求签书面合同,合同里要写清楚服务内容、收费标准、时间节点和违约责任,别光听对方吹牛,第三,多咨询比较,如果可能,先找本地律师问问意见,或者通过正规平台推荐,避免单方面依赖一个“陌生”律师,好的律师不会急于收钱,而是会耐心解释法律风险,帮你理性分析。

如果不幸已经被忽悠了,也别慌,赶紧收集证据,比如聊天记录、转账凭证、合同文件等,然后向当地律师协会或司法行政部门投诉,如果涉及金额大或情节严重,还可以考虑起诉到法院,追究对方的民事责任,法律是保护你的武器,只要你行动及时,往往能挽回部分损失。

下面我讲一个真实案例,让大家更直观地理解这个问题,小王是个在外地做生意的年轻人,去年因为一笔合同纠纷,急得不行,他在网上搜到一个“知名律师”,对方自称有多年经验,承诺“一周内解决”,还开了个“优惠价”,小王没多想,就付了2万元定金,结果呢?律师拖了两个月没动静,后来小王才发现,对方连执业证书都没有,纯粹是个骗子,小王不仅损失了钱,还错过了诉讼时效,生意差点垮掉,幸好,他后来通过律师协会投诉,并收集证据起诉,最终追回了部分款项,但教训深刻:异地请律师,一定要擦亮眼睛,别被花言巧语蒙蔽。

这个案例告诉我们,法律事务中,信任不能盲目,根据《律师法》,律师必须持有有效执业证书,否则属于非法执业,客户可以要求退款甚至索赔,小王的经历提醒我们,事前调查比事后补救更重要。

说到法律依据,这里我简单引用几条相关条文,帮你更好地理解权益保护,首先是《中华人民共和国律师法》第十三条:律师执业必须取得律师执业证书,未经许可不得以律师名义从事法律服务,如果律师无证执业,就违反了这一条,客户可以举报,其次是《消费者权益保护法》第二条和第五十五条:如果律师的服务属于消费行为,存在欺诈或虚假宣传,客户可以要求三倍赔偿。《合同法》第一百零七条也适用:如果律师未履行合同义务,客户可以要求承担违约责任,这些法条不是摆设,而是你维权的底气,遇到问题时,记得拿出来参考。

异地请律师被忽悠不是小事,但也不是无解,核心思想就一句话:谨慎选择,及时行动,选律师时,别图省事,多做调查;签合同时,白纸黑字,别信空话;如果被坑了,别忍气吞声,赶紧收集证据维权,法律是公平的,但前提是你要主动去用它,希望我的分享能帮到你,远离这些法律陷阱,如果你有类似经历或疑问,欢迎留言交流——咱们一起,把法律这事儿整明白!

异地请律师被忽悠了怎么办?教你几招防范法律陷阱,本文为公平法务网原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

嘿,朋友们,今天咱们来聊一个挺让人头疼的事儿——异地请律师被忽悠,想象一下,你在外地遇到法律纠纷,比如生意纠纷...

点击复制推广网址:

下载海报: