出租车怎么收费?打车被多扣钱怎么办?

下车扫码付款,一看账单比平时贵了一截,心里“咯噔”一下——这计费准不准?司机绕路了?还是计价器动了手脚?别急,今天咱们就来掰扯清楚:出租车到底怎么收费?哪些是合法加价?哪些属于乱收费?遇到问题又该怎么...

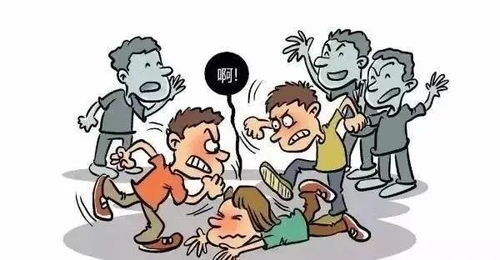

最近有个朋友半夜给我打电话,声音发抖:“律师,我儿子被人举报‘寻衅滋事’,派出所直接带走了,连个说法都没有!这算啥大罪?会不会坐牢?”我能听出他语气里的慌乱和不解,这类咨询我每年都要处理几十起——很多人根本不知道,“寻衅滋事”这四个字听起来严重,但在现实中,它的边界常常模糊得让人措手不及。

今天咱们就来聊聊这个让普通人一听就腿软的“口袋罪”——寻衅滋事到底怎么处理?被带走了是不是就没救了?还有没有翻盘的机会?

别被名字吓到。“寻衅滋事”在法律上属于《刑法》第293条规定的罪名,说白了就是:故意挑衅、制造事端、破坏社会秩序的行为。

但注意!不是所有“闹脾气”都算犯罪,关键要看有没有“主观恶意”和“实际危害”,比如你跟邻居吵架推搡了一下,没伤人也没聚众,这种一般属于民事纠纷或治安案件,不至于上升到刑事层面。

可现实是,有些人只是情绪激动说了几句重话,或者朋友圈发了个过激言论,就被扣上“寻衅滋事”的帽子——这就涉及到执法尺度的问题了。

如果你或家人突然被警方以“涉嫌寻衅滋事”带走,别慌,记住以下三点:

这是本质区别!

你可以通过派出所出具的《拘留通知书》看清楚性质,如果是刑拘,必须马上请律师介入!

刑事案件中有个“黄金救援期”——从刑拘开始到检察院决定是否批捕的这段时间,通常为7天,复杂案件可延长至30天,加上检方审查的7天,共37天。

在这期间,律师可以:

很多案子就是在第30天前“捞”出来的,错过了,一旦批捕,翻盘难度直线上升。

不是所有“闹事”都够得上刑法标准,我们常遇到的情况包括:

这时候,律师要做的是“去罪化辩护”——把一个看似严重的指控,还原成普通的民事纠纷或轻微违法行为,争取撤销案件或转为治安处罚。

去年我接了个案子,当事人是个外卖小哥小李,因为送餐迟到被顾客辱骂,他在小区业主群里发了一句:“下次我让我兄弟堵你家门口!”结果对方报警,警方以“威胁他人人身安全”为由立案,后来升级为“寻衅滋事”,刑事拘留。

表面看,这话确实有点吓人,但我们调查发现:

我立刻向检察院提交法律意见,强调这是情绪宣泄而非真实威胁,并附上小李的工作记录、悔过书及平台评价,检方认定“情节显著轻微”,不予批捕,小李第28天走出看守所。

这个案子说明:法律不仅要讲条文,更要讲人性和常识。

《中华人民共和国刑法》第二百九十三条:

有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金:

(一)随意殴打他人,情节恶劣的;

(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;

(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;

(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。

注意关键词:“情节恶劣”“严重混乱”,这意味着,不是只要有行为就定罪,必须达到一定严重程度。

《治安管理处罚法》也有类似规定,对轻微行为可处拘留或罚款,避免“一刀切”入刑。

面对“寻衅滋事”指控,最忌讳两种反应:

一是“无所谓”,觉得“进去几天就出来了”;

二是“彻底崩溃”,以为这辈子完了。

真相是:这个罪名弹性极大,处理空间也大,关键在于反应速度和专业应对。

我的建议很明确:

法律不是冰冷的条文堆砌,而是一场关于事实、逻辑与温度的博弈,你不需要成为法律专家,但你得知道,在风暴来临的时候,谁才是真正能拉你一把的人。

最后送大家一句话:

冲动是魔鬼,但误解更可怕。

遇事别慌,找对人,走对路,很多时候,悬崖边上也能转身回来。

最近有个朋友半夜给我打电话,声音发抖:“律师,我儿子被人举报‘寻衅滋事’,派出所直接带走了,连个说法都没有!这...

点击复制推广网址:

下载海报: