被电信乱扣费、服务差?教你三步合法维权,别再默默吃哑巴亏!

你有没有过这种经历?手机突然收到一条短信,提示“已成功扣除XX元增值服务费”,可你自己压根没开通;或者信号时好时坏,报修多次也没人理;更离谱的是,明明合约还没到期,营业厅却说你违约了要交违约金……遇到...

你有没有过这样的经历——半夜手机突然“叮”一声,屏幕上跳出一条冷冰冰的短信:“尊敬的客户,您在我行的贷款已连续逾期15天,系统将启动催收程序,请立即还款以免影响征信。”

那一刻,心跳漏了一拍,不是不想还,是真的一时周转不过来,可短信接二连三地来,语气一次比一次严厉,甚至开始提到“法务介入”“移交司法”……焦虑、自责、恐惧全涌上来,手足无措,只想关掉手机逃避现实。

但我要告诉你:越是这种时候,越不能慌,更不能装死。作为一名处理过上千起金融纠纷案件的律师,我见过太多人因为一条短信就乱了阵脚,结果越拖越深,从“逾期”滑向“失信”,最后连翻身的机会都丢了。

咱们不讲大道理,就掏心窝子聊三件你最该立刻搞明白的事。

先泼一盆冷水——大多数所谓的“拦截短信”或“预警通知”,本质是银行或第三方机构的自动化催收流程触发的提醒,不代表已经进入法律程序。

你看短信里那些词:“系统自动发送”“即将上报征信”“可能采取法律手段”……注意关键词是“将”“可能”,这是典型的警示性话术,目的是制造紧迫感,逼你尽快还款。

但这不等于你已经被起诉,也不意味着马上会被执行,真正走到诉讼那一步,银行要评估成本、证据、胜诉概率,不会轻易动手,尤其是小额贷款,走司法程序的成本可能比追回的钱还高。

第一反应不是崩溃,而是冷静判断:这条短信到底是“吓唬”,还是“动真格”?

很多人以为,只要逾期,银行就能为所欲为,错!

即便你欠钱没还,你依然是法律保护的民事主体,根据《民法典》和《个人信息保护法》,你在整个催收过程中,依然享有以下几项关键权利:

我曾代理过一位年轻妈妈的案子,她因产后失业导致网贷逾期,结果催收公司不仅天天凌晨打电话,还P图伪造“通缉令”发给她孩子班主任,这已经不是催收,是赤裸裸的侵权,我们最终通过诉讼维权,对方赔偿精神损失费并公开道歉。

你可以暂时还不起钱,但不能任人宰割。

很多人选择“失联”“拉黑”,以为躲过去就没事了,结果呢?征信黑了,催收升级,最后反而更难谈。

我建议你做三件事:

一句“我现在确实有困难,但我愿意承担责任,能不能帮我调整还款计划?”就能让整个局面从“对抗”转向“协商”。

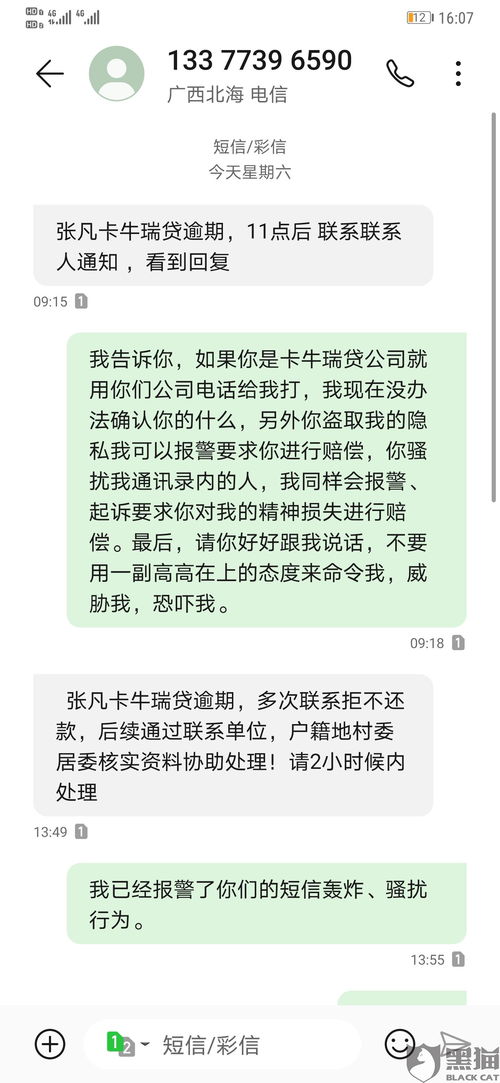

去年,我在杭州接过一个案子,当事人老李,50岁,开网约车的,因为父亲突发脑溢血住院,急着用钱就在某平台借了8万,后来收入断了,逾期40多天。

一开始只是短信提醒,他没当回事,结果第三周开始,每天接到十几通陌生电话,还有人冒充“法警”说要上门抓他,甚至有人给他女儿学校寄“欠款公示函”。

老李彻底崩溃,血压飙升住进医院,家属找我们介入后,我们调取了全部通话记录和短信内容,发现其中两家外包催收公司存在严重违规行为:冒充国家机关、虚假陈述法律后果、骚扰无关人员。

我们提起民事诉讼,同时向银保监会投诉,平台方道歉并暂停催收,原定的“一次性结清”改为分24期偿还,且免除部分罚息,更关键的是,老李的征信没有被进一步恶化,生活慢慢重回正轨。

这个案子让我深刻意识到:一条看似冰冷的短信背后,可能藏着无数个正在挣扎的普通人,而法律,不该是压垮他们的最后一根稻草,而应是托住他们的那双手。

贷款逾期不可怕,可怕的是你在恐慌中失去了理性。

那条让你心惊肉跳的短信,也许只是系统自动发出的“警报”,而不是命运的终审判决。

真正的解决之道,从来不是逃避,也不是硬扛,而是认清现实、守住底线、主动沟通、依法维权。

你要相信,法律不会因为一次失误就彻底否定一个人的价值,它既保护债权人的合法权益,也守护每一个诚实而不幸的债务人应有的尊严。

如果你正在经历类似困境,

你不是孤军奋战,也从未被法律遗忘。

往前走一步,或许黑暗尽头,就是光。

你有没有过这样的经历——半夜手机突然“叮”一声,屏幕上跳出一条冷冰冰的短信:“尊敬的客户,您在我行的贷款已连续...

点击复制推广网址:

下载海报: