复婚后多久可以离婚?感情再次破裂怎么办?

大家好,我是李律师,从业法律工作十几年了,经常遇到一些朋友咨询婚姻问题,今天咱们聊聊一个挺常见但又容易被忽略的话题:复婚后多久可以离婚?很多人以为复婚是给感情一次重来的机会,但万一修复失败,感情又破裂...

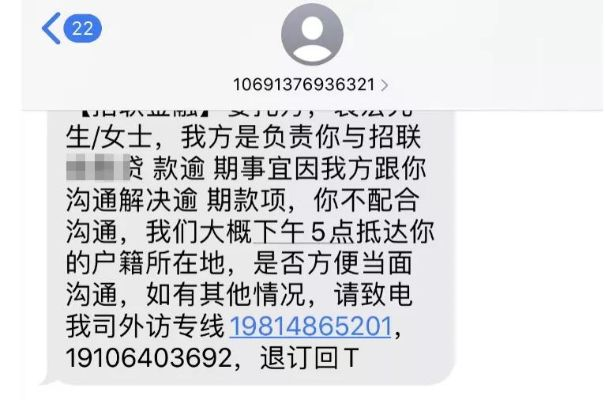

你有没有接过那种催收电话?语气冷得像冰窖,开口就是“王xx,你已严重逾期,请立即还款,否则将采取法律手段……”一听就头皮发麻,血压飙升,可最近,不少朋友私信我:“律师,我收到一条催收短信,笑得我差点把泡面喷出来!”然后转来一条:“亲,您的账单已逾期30天,我们理解您可能正在‘财务闭关修行’,但江湖救急,咱们还是出关还钱吧~”

还有更绝的:“尊敬的客户,您欠款的利息正在以光速追赶本金,建议尽快汇款,否则它们就要在账户里举行婚礼了。”——这哪是催收,简直是脱口秀现场!

我就纳闷了,现在催收也卷成这样了?从“威胁恐吓”进化到“幽默文学”,到底是进步了,还是风控部门偷偷招了几个段子手?

先说重点:再搞笑的催收短信,也不能改变一个事实——你欠的钱,还得还。

这些看似轻松诙谐的催收话术,其实是金融机构在合规边缘试探的“软性施压”,他们知道,直接骂人、恐吓、爆通讯录违法,于是转而用“情感共鸣+幽默包装”来降低你的防御心理,让你一边笑,一边默默打开手机银行转账。

但这背后,藏着几个关键问题:

搞笑归搞笑,短信内容是否合法?

根据《民法典》和《个人信息保护法》,催收方不得侮辱、诽谤、骚扰债务人及其亲友,哪怕你写得再有文化,“您的信用正在裸奔”这种话,也可能被认定为贬损人格。

频繁发送短信,算不算骚扰?

一天三条,凌晨两点还来一句“夜深了,您的欠款睡了吗?”——这已经不是创意,是打扰,超过合理频次的催收信息,可能构成对私人生活安宁的侵犯。

幽默背后,是否掩盖了真实权利告知?

很多搞笑短信只顾抖机灵,却没明确告知你:逾期后果、还款账户、异议申诉渠道,这就涉嫌“以娱乐形式规避信息披露义务”。

去年杭州有个案子特别有意思,小李信用卡逾期8000元,三个月内收到某消费金融公司发来的50多条催收短信,内容包括但不限于:“您的账单已加入‘永不瞑目’俱乐部”、“系统检测到您有‘选择性失忆’症状,建议用还款治疗”等等。

小李一开始觉得好笑,后来越看越烦,最后直接起诉对方侵犯隐私权和人格尊严,法院审理认为:虽然短信未使用粗俗语言,但高频次、戏谑化表达已超出合理催收范畴,构成对个人生活安宁的侵扰,判决该公司书面道歉并赔偿精神抚慰金2000元。

你看,笑点再高,也架不住人家较真,法律不反对文明催收,但绝不允许“披着幽默外衣的精神压迫”。

换句话说:你可以提醒我还钱,但不能把我写进你的朋友圈段子合集。

朋友们,贷款逾期不可怕,可怕的是你一边被债务压着,一边还要笑着看完一堆“债坛脱口秀”,作为律师,我想说:

幽默不该是催收的武器,更不该成为施压的糖衣。

合规的催收,应该是清晰、克制、尊重底线的沟通,你可以提醒我责任,但别消费我的窘境;你可以表达 urgency(紧迫感),但别拿我的困境当笑料。

如果你收到类似“您的征信正在裸奔,请速归还衣物(即款项)”这种短信,先别急着截图发朋友圈——保存证据,评估是否构成骚扰,必要时,完全可以向银保监会、消协或法院主张权利。

欠债要还,是义务;被人尊重,是权利。

两者,从来都不矛盾。

所以啊,下次再看到“亲爱的,您的账单在深夜哭泣”这种短信——

回一句:“请贵司依法催收,别整活了,谢谢。”

这才叫,体面地面对不堪。

你有没有接过那种催收电话?语气冷得像冰窖,开口就是“王xx,你已严重逾期,请立即还款,否则将采取法律手段……”...

点击复制推广网址:

下载海报: