车贷逾期了,车会被拖到哪里查?拖车后怎么办?

大家好,我是李律师,作为一名从业多年的专业律师,我经常遇到客户咨询车贷逾期的烦恼,咱们就来聊聊这个让人头疼的问题:如果你的车贷逾期了,车子可能会被拖走,那到底该去哪里查?别慌,我会用通俗易懂的方式,帮...

你有没有收到过那种冷冰冰的催收短信?“您的贷款已逾期,请立即还款,否则将采取法律措施!”——短短一行字,像一记闷棍砸在心上,可你有没有想过,银行发这条短信,其实也得讲规矩?不是想怎么写就怎么写,更不能动不动就威胁、恐吓,今天咱们就来聊聊:当贷款逾期,银行到底该怎么发短信,才既合法合规,又能让人愿意面对问题、主动解决?

先说一个现实:谁都有手头紧的时候,可能是因为突发疾病,可能是公司裁员,也可能就是一时疏忽忘了还款日,但只要一逾期,手机立马“叮”一声——银行的催收短信来了,这时候,信息的内容和语气,直接决定了你是慌张逃避,还是冷静应对。

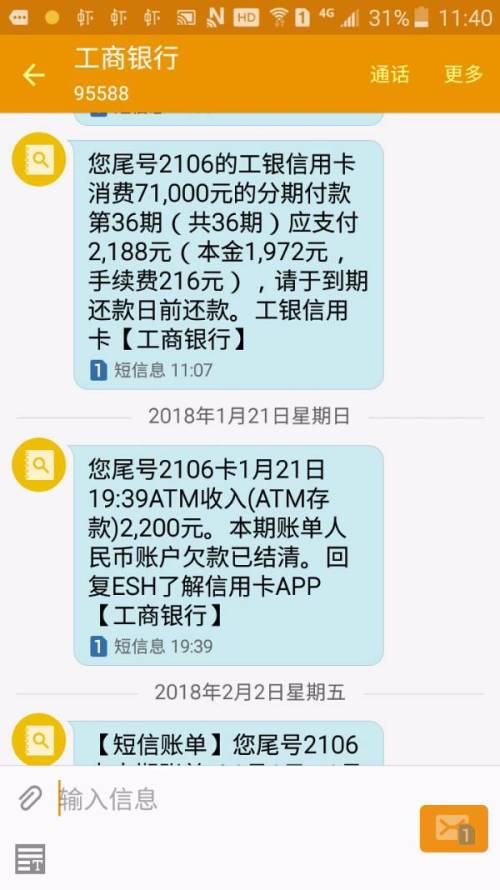

一条合格的催收短信,不该是“最后通牒”,而应是一次理性沟通的开始,它要包含几个关键要素:第一,明确借款人身份信息(比如姓名或尾号);第二,清楚列明逾期金额、逾期天数;第三,说明后续可能产生的后果,比如影响征信、产生罚息等;第四,提供合法的联系方式和还款路径;第五,也是最重要的——不能含有侮辱性、威胁性语言,不还钱就上门抓人”“把你照片发朋友圈”这种,统统违法!

我见过太多客户,因为一条措辞不当的短信,情绪彻底崩溃,反而选择“破罐子破摔”,而有些银行处理得就很聪明:短信开头会说“您好,我们注意到您近期可能遇到一些困难……”,接着提醒还款事项,并附上客服电话和协商通道,你看,同样是催收,一个像债主拍桌子,一个像朋友递肩膀,效果能一样吗?

真正专业的金融机构,懂得“催收”不是压制,而是引导,法律允许他们追债,但从不鼓励他们伤人,尤其是在《民法典》实施后,人格权独立成编,公民的隐私权、名誉权受到更强保护,哪怕你是欠钱的一方,也不意味着可以被随意羞辱。

以案说法:

2023年,浙江一位张先生因疫情失业,房贷连续三个月未还,某银行委托的第三方催收机构频繁发送短信:“再不还钱,法院见!你老婆孩子都知道你是个老赖了!”甚至还用不同号码轮番轰炸,张先生精神压力巨大,一度抑郁就医,后来他将该机构诉至法院,主张侵犯人格权,法院最终判决:催收短信内容超出必要范围,带有明显威胁与羞辱性质,构成对公民人格尊严的侵害,责令赔偿精神损害抚慰金5000元,并公开道歉。

这个案子释放了一个强烈信号:催收不是法外之地,哪怕你有债权,行使权利也必须守边界,短信虽小,一字一句都可能成为呈堂证供。

法条链接:

根据《中华人民共和国民法典》第九百九十条规定:

“人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。”

《民法典》第一千零三十二条明确:

“自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。”

中国银保监会发布的《银行业金融机构消费者权益保护管理办法》也强调:

“催收行为应当文明、规范,不得使用暴力、胁迫、欺诈、骚扰等不当手段。”

这些法条共同划出了一条红线:你可以催债,但不能伤人;你可以提醒,但不能羞辱。

律师总结:

作为执业多年的金融法律从业者,我想说的是:贷款逾期不可怕,可怕的是整个社会对待“失信”的方式越来越粗暴,一条短信,不只是通知,更是态度的体现,银行也好,催收机构也罢,你们握着法律赋予的权利,但也肩负着社会责任。

对普通人而言,也要记住:你有义务还款,但你同样有人格尊严不受侵犯的权利,如果收到带有威胁、恐吓、群发亲友等违规催收信息,别忍气吞声,保留证据,及时向银保监会投诉或寻求法律帮助。

说到底,真正的法治社会,不是看谁欠了多少钱,而是看我们在处理债务纠纷时,有没有守住人性的底线,一条有温度的短信,或许比十次强硬的警告,更能唤醒一个人的责任感。

下次你收到催收短信,不妨冷静看看:它是来解决问题的,还是来制造问题的?而如果你是银行或平台方,也请自问一句:我们的文字,经得起法律和良知的双重审视吗?

贷款逾期了,银行短信怎么写才合法又不失温度?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有收到过那种冷冰冰的催收短信?“您的贷款已逾期,请立即还款,否则将采取法律措施!”——短短一行字,像一记...

点击复制推广网址:

下载海报: