离婚后多久适合工作回家?专业律师教你应对生活转折

离婚就像一场突如其来的风暴,让许多人的生活陷入混乱,你可能在问自己:离婚后,我该多久重新投入工作?又该如何平衡家庭生活?这不是一个简单的时间问题,而是一个涉及情感、法律和实际生活的综合调整过程,作为一...

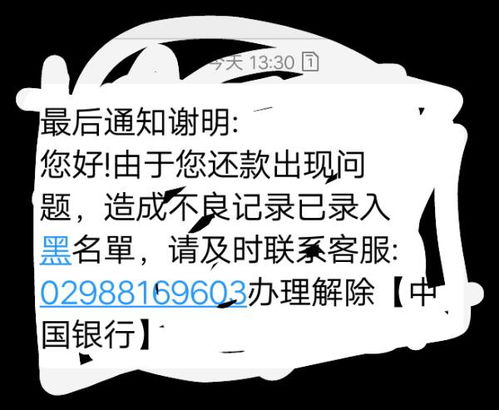

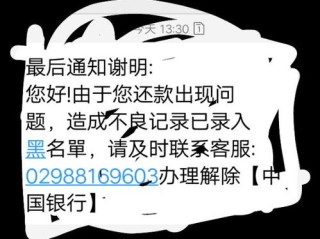

你有没有过这样的经历——某天突然收到催收电话,打开信用报告一看,发现自己竟然“被逾期”了好几个月,可奇怪的是,从借款到期那天起,手机压根就没收到一条提醒短信,你心里直犯嘀咕:我明明留了手机号,还款日也记得清清楚楚,怎么就“悄无声息”地成了“老赖”?

这事儿听起来像极了现代版的“温水煮青蛙”——等你反应过来,征信已经黑了,罚息也滚了一大圈。

今天咱们不绕弯子,直接聊一个很多人忽略但极其关键的问题:贷款逾期,银行到底有没有义务发短信提醒你?

很多人理所当然地认为:“我留了联系方式,银行当然得通知我啊!”但现实是——银行没有法定义务必须通过短信、电话等方式主动提醒你还款。

这么说可能有点扎心,但咱们得讲事实,你在签贷款合同时,基本都会看到这么一句话:“借款人应自行关注还款日期,贷款人不承担未及时通知的违约责任。” 换句话说,还钱是你自己的事,银行只是提供资金和规则,不是你的“闹钟管家”。

大多数银行为了提升客户体验、降低坏账率,确实会设置自动短信或APP推送提醒,但这属于“增值服务”,不是“法定责任”,一旦系统故障、号码变更未更新、短信被拦截,或者银行干脆没设这个功能,那你就只能自认倒霉了。

更讽刺的是,有些人换了手机号没及时更新,银行联系不上,结果逾期了几个月才发现,这时候去投诉?法院大概率不会支持你。

这里要划重点了:即使银行没发短信,逾期记录依然有效,罚息照算,征信照样上黑名单。

别指望拿“我没收到通知”当挡箭牌,在法律上,只要你签了合同、约定了还款日,哪怕全世界都忘了你,你也得记得还钱,这就像你租了房子,房东没打电话催你交房租,你能因此赖账吗?显然不能。

一旦逾期超过90天,不仅会被上报央行征信,还可能被移交给第三方催收机构,甚至面临诉讼,到时候,不仅要还本金利息,还得赔律师费、诉讼费、执行费……代价远比你想象的大。

我们理解大家的愤怒——毕竟现在生活节奏快,谁还没个忙忘了的时候?但与其抱怨银行“不人性化”,不如反思一下自己的管理方式。

真正聪明的做法是:

这些动作花不了几分钟,却能避免一场信用危机。

2022年,杭州的张先生向某商业银行申请了一笔消费贷,合同约定每月15日还款,他在办理时预留了手机号,但一年后换了新号码,未及时在银行系统更新。

从第8个月起,他再未收到任何还款提醒短信(原号码已停用),直到第11个月,他接到催收电话,才发现已连续逾期3期,征信被标记为“次级”。

张先生怒而起诉银行,称“未履行通知义务,导致其不知情逾期”,要求撤销不良记录并赔偿精神损失。

法院审理后认为:

贷款合同中已明确约定“借款人有义务主动查询还款信息,贷款人不因未通知而承担责任”;且银行在合同签署时已通过电子渠道发送过还款计划表,张先生作为完全民事行为能力人,应知按时还款是其核心义务,最终判决驳回其全部诉求。

这个案子告诉我们:法律保护的是契约精神,不是健忘症。

《民法典》第五百零九条

当事人应当按照约定全面履行自己的义务,借款人应依约定期限返还借款本息。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行不符合约定的,应当承担继续履行、赔偿损失等违约责任。

《个人信息保护法》第十三条

金融机构处理个人信息(如手机号)用于合同履行所需,属于合法处理情形,但用户有义务确保信息真实有效。

《征信业管理条例》第十六条

征信机构对个人不良信息的保存期限为5年,自不良行为或事件终止之日起计算。

说到底,银行要不要发短信,是个服务问题;但你还还不还钱,是个法律责任问题。

我们可以期待更好的金融服务体验,但绝不能把“被提醒”当成还款的前提,在这个信用即财富的时代,真正的安全感,从来不是靠银行的短信建立的,而是源于你对自己的负责。

下次当你问“为什么没人告诉我逾期了”,不妨先问问自己:“我有没有主动去查?有没有设好提醒?有没有及时更新联系方式?”

信用不会突然崩塌,它是一次次疏忽堆出来的结果。

而最好的风控,永远是——别把希望寄托在别人的提醒上。

从今天起,做自己财务的“第一责任人”,毕竟,人生没有“未读消息免罚”,只有“履约才有未来”。

贷款逾期了,怎么连个短信都没有?银行到底有没有提醒义务?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这样的经历——某天突然收到催收电话,打开信用报告一看,发现自己竟然“被逾期”了好几个月,可奇怪的是,...

点击复制推广网址:

下载海报: