咋才算轻伤害?鉴定出来了又该咋办?

生活中,难免磕磕碰碰,有时候火气一上来,推搡几下、动了点手,结果对方说受伤了,要去做鉴定,这时候你心里肯定犯嘀咕:“这伤看着也不重啊,能算轻伤害吗?”“万一鉴定出来是轻伤害,我是不是就完了?”别慌,今...

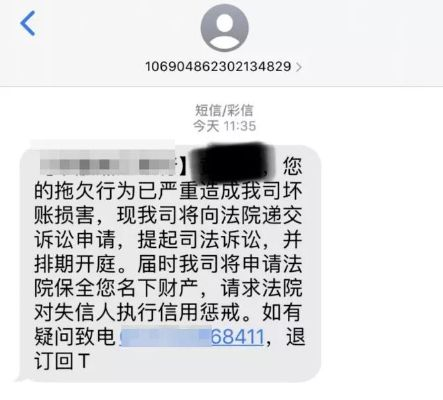

某天早上刚醒,手机“叮叮叮”连着弹出七八条短信——“您已严重逾期,请立即还款,否则将影响子女上学!”、“信用已全面冻结,再不还钱后果自负!”、“最后通牒!今日内未处理将上报公安系统!”……

看着这些措辞激烈、甚至带点恐吓意味的短信,心里一紧,血压都跟着上去了,可问题是,你只是暂时手头紧张,贷款晚还了几日,至于被这样轮番轰炸吗?更关键的是——他们这么干,到底合不合法?

今天咱就来好好唠一唠这个让人又气又怕的话题:贷款逾期后,催收乱发短信,到底违不违法?

先说结论:不是所有催收短信都违法,但用威胁、侮辱、骚扰等方式频繁发送短信,绝对是踩了法律红线。

咱们老百姓借钱还钱,天经地义,平台有权催收,这没错,但权利得有边界,不能打着“催款”的旗号,干起精神压迫的勾当。

现实中,很多第三方催收公司为了尽快回款,手段五花八门。

这些行为,听着就让人窒息,本质上已经超出了“合理催收”的范畴,变成了变相骚扰甚至软暴力。

我们不妨设个底线思维:

✅合法的催收短信长什么样?客观、语气平和,“尊敬的客户,您名下的XX贷款已逾期3天,当前欠款金额为XXXX元,请您尽快处理,避免影响征信,如有疑问可致电客服XXX。”

——这是提醒,是告知,是合规动作。

❌违法的催收短信呢?

“再不还钱,明天就去你家贴大字报!”

“你老婆知道你在外面借这么多钱吗?”

“已向公安机关备案,涉嫌诈骗!”

——这种话术,不只是越界,简直是往枪口上撞。

重点来了:根据我国《民法典》《个人信息保护法》以及《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》等相关规定,催收必须尊重人格尊严、不得骚扰他人生活安宁、不得泄露个人隐私。

换句话说:你可以催,但不能“疯”催;可以提醒,但不能“吓”人。

2023年,浙江杭州一位张先生因疫情失业,信用卡逾期两个月,期间,他每天收到催收短信超过20条,部分短信写道:“您已被列入全国失信名单,子女不得就读重点学校”、“涉嫌恶意透支,警方即将上门”。

张先生不堪其扰,一度出现焦虑失眠,后来他将发信机构告上法庭,主张精神损害赔偿。

法院审理认为:催收方在明知对方经济困难的情况下,仍使用夸大、误导性言辞,且发送频率极高,构成对公民生活安宁权的侵犯,同时涉及虚假陈述,最终判决催收公司赔偿精神抚慰金3万元,并书面道歉。

这个案子释放了一个强烈信号:催收不是法外之地,情绪勒索也要付出代价。

《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条

自然人享有隐私权,任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《中华人民共和国个人信息保护法》第十条

任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或公开他人个人信息。

《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》(中国互联网金融协会发布)第十三条

催收过程应文明规范,禁止使用恐吓、威胁、侮辱性语言,不得频繁联系借款人造成骚扰。

《治安管理处罚法》第四十二条

多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他信息,干扰他人正常生活的,可处拘留或罚款。

朋友们,逾期并不可怕,可怕的是在困境中还要承受无休止的精神压迫,你要记住:

👉 欠债确实要还,但你的人格尊严和生活安宁同样受法律保护;

👉 面对频繁骚扰、威胁恐吓的短信,别忍气吞声,保留证据(截图、录音、通话记录),及时投诉或起诉;

👉 正规渠道包括:向银保监会、人民银行、消协举报,或直接委托律师发函制止;

👉 更重要的是,建立财务规划意识,量入为出,避免陷入“借新还旧”的恶性循环。

最后送大家一句话:催收可以理直气壮,但绝不该咄咄逼人,合法维权的路上,法律永远是你最坚实的后盾。

如果你正在被催收短信折磨,不妨停下来问一句:

“你们催的是钱,还是我的尊严?”

这一问,或许就是你拿起法律武器的第一步。

某天早上刚醒,手机“叮叮叮”连着弹出七八条短信——“您已严重逾期,请立即还款,否则将影响子女上学!”、“信用已...

点击复制推广网址:

下载海报: