中银贷款逾期发短信还上门?别慌!搞懂这几点,轻松应对不踩坑

最近收到不少朋友私信,说“我在中银申请了贷款,因为临时周转困难,最近逾期了一阵子,结果手机天天收到催收短信,前两天竟然还有人上门来了!这是不是违法?我该怎么办?” 说实话,这种问题太常见了,很多...

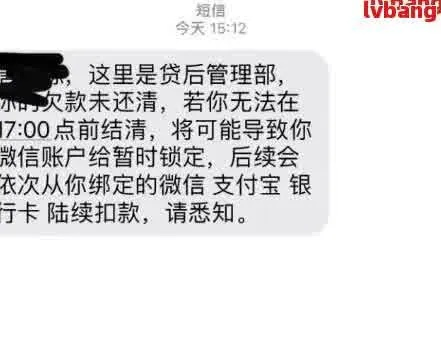

某天手机突然弹出一条短信,写着“您在XX平台的贷款已逾期,请尽快还款,否则将影响征信”——可你压根没申请过这笔贷款,也没注册过那个平台?那一刻,心里一紧,手心冒汗,脑子里瞬间闪过无数个问号:谁贷的款?我的信息怎么泄露了?会不会被记上不良征信?以后买房买车怎么办?

别急,先深呼吸,这种“无缘无故收到逾期贷款短信”的情况,近年来并不少见,很多人第一反应是恐慌,但其实更需要冷静应对,作为一名执业多年的律师,我见过太多类似的咨询案例——表面上看是“莫名其妙”的催收,背后往往藏着信息泄露、身份盗用甚至黑产操作。

你要明白一点:正规金融机构发放贷款,必须经过实名认证、人脸识别、银行卡绑定、手机号验证等多重核验流程,如果你确实没有操作过,那大概率是你的个人信息被他人冒用了。

所以第一步,不是着急打客服解释,而是立即做三件事:

如果确认不是你本人操作,接下来就要考虑是否涉及“被贷款”——也就是身份信息被盗用办理贷款,这种情况虽然不常见,但一旦发生,处理起来很麻烦,稍有不慎就会影响征信,甚至背上莫名债务。

这时候,千万别拖!越早介入,越容易洗清嫌疑,建议同步向公安机关报案,拿到报案回执,这对后续与平台交涉、消除不良记录至关重要,可以向银保监会或地方金融监管局投诉相关平台审核不严的问题。

还有一种可能,是你曾经授权过某些第三方App使用你的个人信息,比如一些“测额度”“预审贷款”的工具,它们在用户不知情的情况下,把你的数据传给了合作的放贷机构,导致后台生成了授信记录,一旦触发自动放款机制,就可能出现“被动借贷”。

平时一定要警惕那些打着“一分钟下款”“无需征信”旗号的小程序或App,不要轻易授权人脸识别、通讯录、身份证照片等敏感信息。

以案说法:李女士的“幽灵贷款”风波

去年,杭州的李女士突然收到某消费金融公司的催收短信,称她一笔8000元的信用贷款已逾期两个月,可她从没申请过,甚至连这家公司的名字都没听过,她赶紧查征信,发现名下真有一笔贷款记录!

李女士第一时间报警,并联系该公司提供不在场证明、人脸识别比对差异等材料,经调查,原来是有人用她几年前在网上求职时留下的身份证复印件,在另一家关联平台伪造了人脸识别视频完成贷款申请。

该公司因风控审核存在重大漏洞,被监管部门处罚,贷款记录也被撤销,但整个过程耗时近三个月,期间李女士的征信一直显示“逾期”,差点影响她房贷审批。

这个案子告诉我们:信息泄露的后果,可能远超想象;而维权的关键,在于反应速度和证据留存。

法条链接:

根据《民法典》第一千零三十四条,自然人的个人信息受法律保护,任何组织或个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。

若因他人冒用身份造成经济损失或名誉损害,受害人有权依据《民法典》第一千一百六十五条主张侵权责任。

《反电信网络诈骗法》第二十五条规定,金融机构、支付机构应对客户身份进行严格核验,未履行审核义务导致他人损失的,应承担相应法律责任。

律师总结:

收到“无缘无故”的逾期贷款短信,不是世界末日,但绝对是一个危险信号,它提醒你:你的个人信息可能已经暴露在风险之中,情绪稳定比什么都重要,记住四个关键词:查证、留证、报案、维权,不要因为害怕而选择沉默,也不要轻信短信里的“还款链接”去操作,那可能是二次诈骗。

真正的安全,来自于清醒的认知和果断的行动,你的身份,你的人生记录,值得被认真守护,一旦发现问题,别犹豫,专业的事交给专业的人,该报警报警,该起诉起诉,法律,永远站在真相这一边。

无缘无故收到逾期贷款短信?别慌,先搞清楚这几点!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

某天手机突然弹出一条短信,写着“您在XX平台的贷款已逾期,请尽快还款,否则将影响征信”——可你压根没申请过这笔...

点击复制推广网址:

下载海报: