怎么选车位才不吃亏?买错一个,后悔十年!

你有没有过这样的经历——辛辛苦苦攒钱买了房,结果在选车位这一步上栽了跟头? 花十几万甚至二十几万买个车位,本以为是“刚需配套”,结果发现位置偏得像荒郊野岭,坡道陡得像攀岩赛道,旁边还天天停着辆破面包...

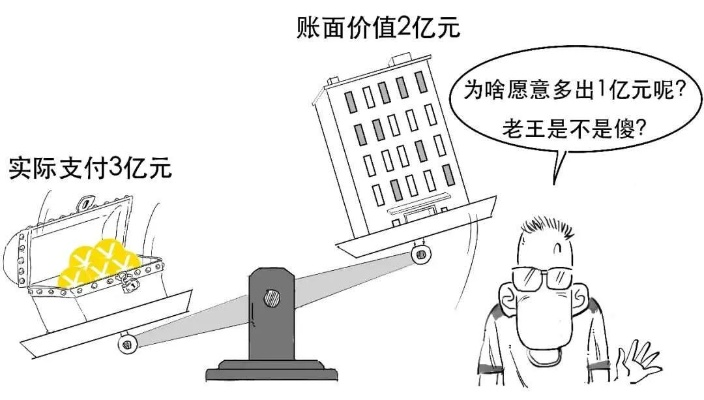

签合同前反复比价,觉得A方案报价低,就拍板选了它;结果项目一上马,各种隐性支出像雨后春笋冒出来——人员协调费、延期违约金、沟通成本、返工损失……到最后一算总账,反而比当初贵的那个选项还多花了三成。

这时候你才恍然大悟:原来“便宜”不等于“低成本”,而真正的“成本”,从来不只是那个写在报价单上的数字。

作为一名执业十几年的律师,我见过太多企业老板、创业者甚至普通家庭,在做决策时只盯着“表面成本”,却忽略了那些藏在细节里的“隐形成本”,我就用最接地气的话,跟你聊聊——到底该怎么算成本?

很多人理解的成本,花了多少钱”,比如请个外包团队做小程序,报价3万,那成本就是3万,但如果你换一个角度想:

这些,统统都是成本。

所以我说,真正的成本计算,是一本立体账本,它包括:

举个生活化的例子:你想装修房子,有两家公司报价,一家15万,一家18万,15万的听起来香,但施工队三天两头停工,监理不到位,最后拖了五个月才完工,而18万那家虽然贵点,但流程规范、按期交付、售后响应快。

你说,谁的成本更高?

答案很明显——省小钱,可能花大代价;花对钱,反而是省钱。

去年我代理了一个案子,客户是一家初创电商公司,为了节省初期投入,找了个熟人介绍的技术外包团队开发APP,合同金额12万,比市场均价低了近40%。

结果呢?开发过程中频繁改需求、代码混乱、测试不全,上线一个月后系统崩溃,用户数据丢失,引发集体投诉,他们不得不紧急找新团队重构系统,光修复和迁移就花了37万,再加上平台处罚、用户流失、品牌信任崩塌,综合损失超过百万。

更要命的是,原合同里没约定知识产权归属,新团队发现核心代码被原开发方“留了后门”,差点构成侵权,我们打了半年官司,才把技术所有权拿回来。

这个案子让我特别感慨:他们一开始省下的那几万块,最后像滚雪球一样,变成了压垮现金流的一座山。

你以为你在控制成本,其实成本正在吞噬你。

在我国《民法典》第五百八十四条中明确规定:

“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但是不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。”

什么意思?简单说就是:违约带来的所有合理成本,都可以索赔,哪怕是你当时没想到的“间接损失”。

再看《公司法》第七条强调公司应当“依法建立财务、会计制度”,这里的“会计制度”就要求企业必须全面核算成本,不能只看现金流支出。

换句话说——法律早就告诉你:成本,必须算全、算透、算远。

朋友们,别再用小学生思维去算成本了。

真正的高手,不会问“这个要花多少钱”,而是问:“如果选它,未来三个月我会付出什么代价?”

作为律师,我给所有人的建议是:

✅ 签合同前,多问一句:“有没有隐藏成本?”

✅ 谈合作时,别只比价格,要比“综合成本可控性”

✅ 做决策时,把时间、风险、信誉、法律隐患全部折算进去

成本不是一道数学题,而是一场战略预判。

便宜的,往往最贵;

算得清的,才能走得远。

下次当你准备为“省钱”欢呼时,不妨先静下来,问自己一句:

——这笔账,我真的算明白了吗?

签合同前反复比价,觉得A方案报价低,就拍板选了它;结果项目一上马,各种隐性支出像雨后春笋冒出来——人员协调费、...

点击复制推广网址:

下载海报: