贷款逾期被短信轰炸还说要上门?别慌,先搞清楚这三件事!

手机突然“叮咚”响个不停,一连几条短信蹦出来:“您已严重逾期,请立即还款,否则将安排工作人员上门催收!”“账户已移交法务部门,即将采取法律手段!”短短几分钟,心跳直接飙到120,更吓人的是,没过两天,...

你有没有过这种经历——某天上班正忙,手机突然一震,打开一看是条短信:“尊敬的用户,您在我司的贷款已严重逾期,请立即还款,否则将通知您所在单位……”更糟的是,没过两天,同事悄悄告诉你:“刚才有人打电话到前台,说你是‘老赖’,让领导督促你还钱。”

那一刻,脸刷地红了,手心冒汗,心里又气又怕。

这不是个例,而是越来越多负债人正在遭遇的“软暴力催收”现实。

但我要告诉你:发短信到公司、威胁曝光、骚扰同事,这些行为,早已踩到了法律的红线!

我就以一个从业十几年的执业律师视角,带你理清这背后的法律逻辑,告诉你——当你的隐私和人格尊严被践踏时,你不是只能忍气吞声。

很多人以为,只要欠了钱,催收怎么搞都“情有可原”。

但真相是:合法催收 ≠ 无底线骚扰。

贷款机构或第三方催收公司确实有权追讨债务,但必须在法律框架内进行,而一旦他们把催收信息发送到你的工作单位,甚至用“通知单位”“影响晋升”等话术施压,就已经涉嫌侵犯你的隐私权、名誉权和劳动权益。

你想想:

是谁授权他们把你的私人财务状况告诉公司?

又是谁允许他们用“失信”“老赖”这类标签对你进行公开羞辱?

没有,一个都没有。

更讽刺的是,很多人因为害怕丢工作、怕领导知道,被迫东拼西凑还钱,哪怕那笔贷款本身就有争议,或者利息畸高,这种“心理压制”,正是某些催收机构刻意营造的恐惧氛围。

我给你三个实用、有效的应对策略,亲测管用:

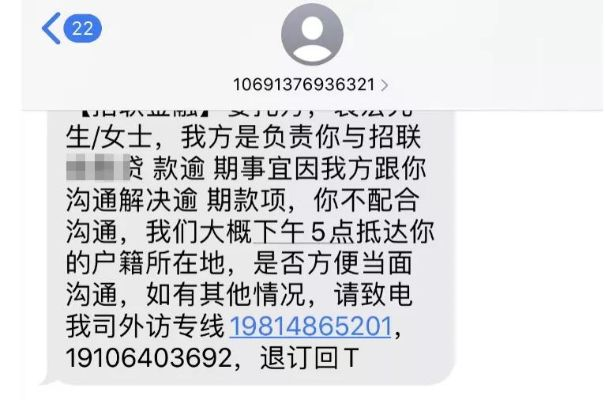

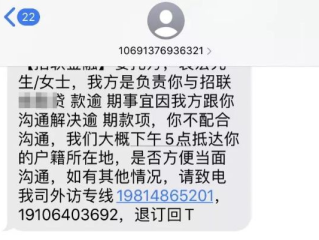

第一招:立即保存证据!

收到任何发到你手机或公司邮箱、电话的催收信息,马上截图、录音、保留通话记录,尤其是短信内容,一定要完整保存,包括发送号码、时间、文字内容,这些将来都是维权的关键证据。

⚠️ 特别提醒:不要删!哪怕你觉得“丢人”,也请为了自己的权利留下它。

第二招:正式书面警告

你可以通过邮件或EMS快递,向贷款机构或催收公司发送一份《停止侵权告知函》,明确指出:

别小看这封信——很多催收公司看到“律师函”三个字就怂了,因为他们清楚自己走在违法边缘。

第三招:向监管部门投诉

直接拨打银保监会12378热线,或通过“国家金融监督管理总局”官网提交投诉,如果涉及网贷平台,还可向互联网金融协会举报。

正规金融机构一旦被查实存在违规催收,轻则整改,重则吊销资质,而那些野蛮生长的“套路贷”平台,往往经不起一次正式调查。

去年我代理过一个案子,当事人李女士因疫情失业,信用卡逾期三个月,某天,她突然收到一条来自催收公司的短信:“您已被列入失信名单,我司将同步贵单位人事部门,请做好职业风险准备。”

更过分的是,两天后,公司HR找她谈话,问她“是不是在外面欠钱”,李女士当场崩溃,事后确诊中度抑郁。

我们收集了全部短信记录、通话录音和医院诊断证明,起诉该催收公司侵犯隐私权与名誉权,法院最终认定:催收方未核实是否可联系工作单位,擅自发送带有恐吓性质的信息,构成对人格权的侵害,判决赔偿精神损失费2万元,并公开道歉。

这个案子的意义在于:法院明确表态——催收不能突破人格尊严的底线。

《民法典》第1032条

自然人享有隐私权,任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《民法典》第1024条

民事主体享有名誉权,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式损害他人名誉。

《互联网金融逾期债务催收自律公约》第13条

催收人员不得向债务人以外的第三方透露债务人信息,不得频繁骚扰、恐吓、侮辱债务人。

《个人信息保护法》第10条

任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。

这些不是纸面条文,而是你在面对“催收越界”时,可以实实在在用起来的法律武器。

最后我想说一句掏心窝的话:

你可以暂时经济困难,但不该因此失去尊严。

逾期不可怕,可怕的是被当成“坏人”一样对待,真正的法治社会,不是看你怎么惩罚弱者,而是看你如何保护每一个在困境中挣扎的人。

如果你正面临类似困扰,

拿起法律的盾牌,理性应对,你维护的不只是钱包,更是作为一个人最基本的体面。

我是律师老张,关注我,下次聊聊“网贷利息超过LPR四倍怎么办”——别让高利贷吃掉你的人生。

(本文为原创,转载请联系授权)

贷款逾期被短信轰炸到公司?别慌,这3招教你反制催收越界!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这种经历——某天上班正忙,手机突然一震,打开一看是条短信:“尊敬的用户,您在我司的贷款已严重逾期,请...

点击复制推广网址:

下载海报: