公司不交社保只发工资,会计背锅?这背后藏着哪些法律风险!

各位朋友,大家好!作为一名从业多年的律师,我经常遇到这样的咨询:“公司说只发工资不交社保,会计会不会有责任?”今天咱们就来聊聊这个话题,用大白话把法律问题讲清楚。 咱们得明白一个核心点:社保是企业的...

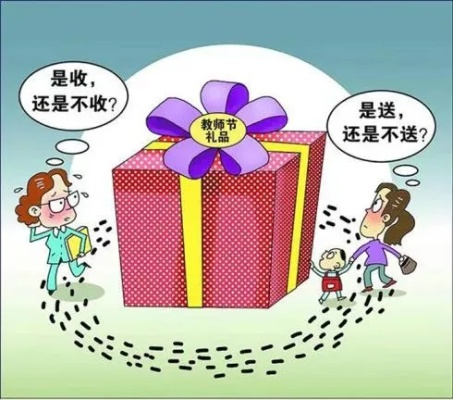

咱们平时生活中,谁还没收过点小礼物呢?朋友乔迁送个摆件,同事生日回个伴手礼,甚至逢年过节领导递来一盒茶叶……看起来人情味满满,可你有没有想过——这些“赠送”,真就只是单纯的“送”吗?万一哪天出了事,这份“好意”会不会反过来咬你一口?

今天我就以一个老律师的视角,和大家掏心窝子聊聊:“赠送”这件事,远远没你想得那么简单。

很多人觉得,“我又没收钱,人家自愿送的,关我啥事?”这种想法很常见,但也很危险。

举个最简单的例子:你单位领导年底“贴心”地给你塞了张购物卡,说是“辛苦一年,一点心意”,表面看是福利,可如果这位领导正被调查,而你恰好经手过他审批过的项目,这张卡立马可能从“人情”变成“受贿证据”。

再比如,亲戚借你名买房,说好了房子归他,将来过户,你一想,反正不花钱,帮个忙呗,结果几年后房价暴涨,亲戚翻脸不认账,说房子是你买的,你拿什么证明?口头承诺?微信截图?法院可不会光凭一句“他说送我的”就判给你。

所以你看,“赠”这个字,听着温柔,实则暗流涌动,它背后牵扯的是所有权转移、意思表示真实、是否存在对价,甚至可能涉及逃避债务、洗钱、利益输送等一系列法律问题。

我曾经代理过一个案子,当事人老李是某国企的采购主管,临近春节,合作商老王拎着两瓶茅台上门:“李哥,这一年多亏您照顾,这点心意别推了。”老李推辞不过,收下了。

他心想:一瓶酒才几千块,又不是现金,能出啥事?

可后来纪委调查发现,老王公司连续三年中标老李负责的采购项目,累计金额超两千万元,那两瓶酒虽小,却被认定为“利用职务便利收受他人财物”,构成非国家工作人员受贿罪。

法院最终判决:老李犯受贿罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并追缴违法所得。

你说冤不冤?他确实没主动要,也没明码标价,但法律讲的是“客观行为+主观故意+利益关联”,只要存在职权影响下的收受行为,哪怕形式是“赠送”,也可能被定性为贿赂。

这起案件让我深刻意识到:人情社会里,最怕的就是“不好意思拒绝”,可法律,从来不讲“不好意思”。

根据《中华人民共和国民法典》第六百五十七条:

赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。

注意关键词:“无偿”、“表示接受”、“合同”。

这意味着:

《刑法》第一百六十三条明确规定:

公司、企业或其他单位工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益的,构成非国家工作人员受贿罪。

换句话说,哪怕对方说是“送”,只要你有职权、有利益输送的嫌疑,就可能踩红线。

说到底,“赠送”不是情感的终点,而是法律关系的起点。

作为律师,我给大家几点实在建议:

✅贵重物品,务必留痕:无论是收还是送,大额资产一定要签书面赠与协议,写清时间、标的、双方身份,最好有见证或公证。

✅涉及职权,坚决回避:只要是工作上有管理、审批、决定权的关系,任何“心意”都建议婉拒,廉洁是最大的自我保护。

✅警惕“代持”“借名”式赠送:别人说“房子放你名下,反正送你了”,千万别信,产权登记在你名下,责任就在你肩上,将来税、债、纠纷全找你。

✅人情可以有,边界不能无:一杯茶、一包糖,日常往来无可厚非,但一旦涉及利益交换,哪怕包装得再温情,也要多问一句:“这‘送’的背后,有没有代价?”

最后送大家一句话:真正的友情,不需要用财物来证明;真正的善意,也不会让你陷入法律困境。

赠与本应是温暖的事,别让它变成冷冰冰的证据链。

懂法,才能更好地做人情;守界,才是长久的智慧。

—— 一位不愿看到客户站在被告席上的律师

别人送你东西,收了就一定没问题吗?送礼背后藏着哪些法律雷区?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

咱们平时生活中,谁还没收过点小礼物呢?朋友乔迁送个摆件,同事生日回个伴手礼,甚至逢年过节领导递来一盒茶叶……看...

点击复制推广网址:

下载海报: