离婚诉讼,提出后多久立案调解?调解不成如何应对?

大家好,我是你们的专业律师朋友,咱们来聊聊一个挺现实的话题:离婚,当一段婚姻走到尽头,很多人会选择通过法律途径来结束关系,但你知道吗?提出离婚后,法院可不是立马就给你立案和调解的,这中间有个时间差,搞...

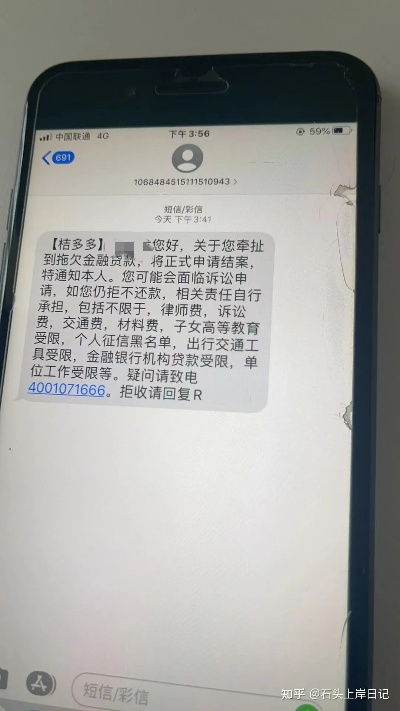

手机突然“叮”一声,一条短信跳出来——“您已逾期,请立即还款,否则将上报征信,影响子女就学就业!”

或者更吓人一点的:“我司已委托第三方介入,不排除采取法律手段及上门催收。”

那一刻,心跳是不是漏了一拍?尤其是当你正手头紧、压力大,这条短信就像压垮骆驼的最后一根稻草,可问题是,这些催收短信,到底能不能信?它们是不是在“合法”和“越界”之间反复横跳?

咱们不讲冷冰冰的法条堆砌,也不搞术语轰炸,作为从业十几年的执业律师,我想用最接地气的方式,跟你聊聊:那些天天往你手机里塞的逾期贷款催收短信,哪些是真警告,哪些是虚张声势?你又该如何应对才不吃亏?

先说结论:催收本身合法,但方式不当就是违法。

银行或持牌金融机构有权对逾期贷款进行催收,这是他们维护债权的正当权利,但这个“权”不是无边界的,一旦越过红线,比如威胁、恐吓、骚扰、泄露隐私,那就不再是“催债”,而是“侵权”。

我们来看一个典型的催收短信模板:

【XX金融】尊敬的客户,您名下贷款已逾期XX天,当前欠款本金+利息共计XXXX元,请于24小时内完成还款,否则将依法启动诉讼程序,并同步报送央行征信系统,可能影响您未来的信贷、出行及子女教育等,如有疑问,请致电XXXXXXX。

这段话听着挺正式,但它里面埋了几个“雷”。

第一,“影响子女教育”——这句话纯属误导,我国现行法律从没有规定父母欠债会影响子女上学、考公、参军,这种说法是为了制造焦虑,逼你赶紧还钱,属于典型的心理施压。

第二,“24小时内不还将起诉”——这也不是绝对的,是否起诉,取决于金额、逾期时间、债务人沟通态度等综合因素,很多小额债务,机构宁愿做坏账处理,也不会走诉讼程序,因为成本太高。

第三,频繁发送类似短信,尤其在深夜或清晨,哪怕内容“合规”,也可能构成骚扰,侵犯你的安宁权。

别被这些“标准话术”吓住,冷静下来,先做三件事:

记住一句话:你可以暂时还不起钱,但不能被吓得失去判断力。

以案说法:一条短信换来八千赔偿

去年我代理过一个案子,当事人李先生因为疫情失业,信用卡逾期三个月,某银行外包的催收公司连续两周每天给他发五六条短信,内容包括“再不还钱就去你老家找你父母”、“你在某某小区的住址我们已经掌握”等。

最离谱的是,有条短信写着:“你女儿在XX小学读书吧?希望她别因为爸爸失信受影响。”

李先生当时整个人都崩溃了,觉得对方连孩子都知道,肯定是查他隐私了,后来他找到我,我们调取通信记录、比对催收主体,发现这家外包公司根本没有权限获取其家庭成员信息,极可能是通过非法渠道购买的。

我们以侵犯隐私权、人格尊严为由提起诉讼,法院最终认定:催收方使用威胁性语言,泄露并暗示掌握他人家庭信息,超出合理催收边界,判决赔偿精神损害抚慰金8000元,并公开道歉。

这个案子告诉我们:催收可以理直气壮,但不能突破人性底线。

法条链接:这些红线碰不得!

根据我国《民法典》第1032条:

自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》(行业规范)也明确规定:

催收过程中不得使用恐吓、威胁、侮辱性语言;不得向无关第三人透露债务人信息;不得频繁拨打或发送信息干扰正常生活。

还有《治安管理处罚法》第42条:

多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他信息,干扰他人正常生活的,可处拘留或罚款。

换句话说,哪怕你是欠钱的一方,也依然有人格尊严和基本权利,对方不能因为你“失信”,就把你当“人渣”对待。

律师总结:

面对逾期催收短信,我的建议从来不是“无视”或“硬扛”,而是理性应对、守住底线。

你要明白:

✅ 欠债还钱,天经地义——这是义务。

❌ 但被羞辱、被威胁、被骚扰——这不是代价。

真正专业的催收,是提醒你履约,而不是把你逼上绝路,而真正懂法的人,哪怕在低谷期,也知道如何保护自己最后一道防线。

下次再看到那种“影响子女前程”的短信,别慌,截图保存,回一句:“请依法催收,勿扰无关人员。”

如果对方继续越界,拿起法律武器,你一点都不亏。

法律从不保护“老赖”,但也绝不纵容“暴力催收”。

在这场博弈中,保持清醒,才是最强的防御。

手机突然“叮”一声,一条短信跳出来——“您已逾期,请立即还款,否则将上报征信,影响子女就学就业!” 或者更吓...

点击复制推广网址:

下载海报: