逾期半年哪里还能贷?专业律师教你应对债务危机

大家好,我是张律师,作为一名从业多年的资深律师,我经常遇到客户咨询类似的问题:“张律师,我信用卡逾期半年了,现在急需用钱,还能在哪里贷款啊?”这听起来像是个简单的财务问题,但实际上,它背后隐藏着复杂的...

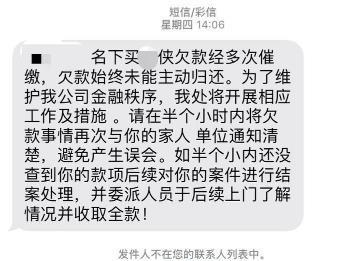

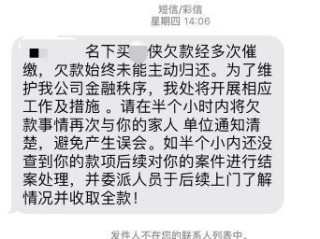

你有没有接过那种半夜响的催收短信?

“您已严重逾期,请立即还款,否则将上报征信!”

“系统已启动风控程序,账户即将冻结。”

短短几行字,语气冰冷、措辞严厉,像一记耳光打在脸上,很多人第一反应是慌——赶紧还钱,生怕影响征信、丢了工作、甚至被起诉,可你有没有想过:这种短信,真的合法吗?银行或平台到底能不能这么发?发错了,会不会反过来被告?

今天咱们就来掰扯清楚一件事:当贷款出现逾期,金融机构要发“严控逾期”的通知短信,究竟该怎么发,才算合规、有效,又能真正起到提醒作用?

先说结论:可以提醒,但不能威胁;可以警示后果,但不能越界施压。

现实中,很多助贷平台、小贷公司为了快速回款,会批量发送格式化催收短信,内容千篇一律:“逾期将影响子女上学”“列入失信名单”“公安介入调查”……这些话术听着吓人,其实很多都踩了法律红线。

根据《民法典》和《个人信息保护隐私权》相关规定,任何机构在催收过程中,不得侮辱、诽谤债务人,不得泄露其隐私,更不能使用恐吓、骚扰性语言,哪怕你是欠钱的一方,也依然享有基本人格尊严。

一条合法有效的“严控贷款逾期通知短信”,必须具备三个要素:

举个正面例子:

【XX银行】尊敬的客户张伟,您名下尾号8865的消费贷款已逾期7日,当前欠款本金+利息合计¥12,480,如未及时处理,可能影响个人征信记录,请于3日内联系客服或登录app结清,退订回T。

这条短信没有情绪化词汇,不制造恐慌,只陈述事实与后果,完全符合监管要求。

你以为这只是个通知?错。每一条短信,都是未来可能成为法庭证据的“书面凭证”。

一旦借款人觉得受到精神压迫、名誉损害,完全可以拿着这些短信去告你侵犯人格权、隐私权,甚至是变相暴力催收。

而且从心理学角度讲,越是高压恐吓,越容易激起逆反心理,有些人本来打算分期还,一看“马上要坐牢”,干脆破罐子破摔:“爱咋咋地吧。”

真正聪明的做法,是把短信当成“沟通工具”,而不是“施压武器”。

2023年,杭州一位市民王某因房贷逾期12天,收到某金融平台连续三天发送的短信:

“您的行为已构成恶意拖欠,我司将向公安机关报案,并同步通知您单位人事部门协助催缴。”

王某当时正在医院陪护重病母亲,情绪崩溃,认为这是赤裸裸的羞辱和威胁,他保留了全部短信记录,随后向法院提起诉讼,主张精神损害赔偿。

法院审理后认定:该平台并未报警,也无权通知用人单位;所谓“公安机关介入”属于虚构事实,构成误导与恐吓,最终判决平台赔偿王某精神抚慰金8000元,并公开道歉。

这个案子后来成了浙江银保监局通报的典型案例,法官在判词中特别强调:

“催收的本质是履行合同义务的提醒,而非惩罚手段,即使债权合法,行使权利的方式也必须合法、文明。”

《中华人民共和国民法典》第990条:

人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。

《民法典》第1033条:

任何组织或者个人不得以电话、短信、即时通讯工具等方式侵扰他人的私人生活安宁。

《互联网金融逾期债务催收自律公约》第13条:

催收短信应清晰注明催收机构、债务金额、还款方式及投诉渠道,禁止使用“暴力”“恐吓”“侮辱”类语言。

《个人信息保护法》第10条:

不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得过度处理。

朋友们,别小看这一条小小的短信,它背后藏着的是权利与权力的边界。

作为债权人,你有权追讨欠款,但必须守住法律底线;作为借款人,你有义务按时还款,但也有人格尊严不容侵犯。

真正高效的催收,从来不是靠吓出来的,而是靠专业、透明、尊重换来的,一条措辞得体的通知短信,既能提醒风险,又能体现机构的专业素养,反而更容易促成还款。

下次如果你收到了那种“你不还钱我就让你社会性死亡”的短信——别怕,截图保存,直接投诉到银保监会或12368司法服务热线。

而如果你是金融机构从业者,合规才是最长的捷径,温柔有时比强硬更有力量。

毕竟,我们催的不只是钱,更是信任。

贷款逾期被严控?短信通知怎么发才合法又有效?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有接过那种半夜响的催收短信? “您已严重逾期,请立即还款,否则将上报征信!” “系统已启动风控程序,...

点击复制推广网址:

下载海报: