贷款逾期后,催收电话里的话能信吗?教你几招应对!

老铁们,最近有不少朋友跟我吐槽,说不小心贷款逾期了,然后就接到各种催收电话,搞得自己焦头烂额,吃不下饭睡不着觉,那些催收员嘴里一套一套的,有的听着就让人腿软,咱就来好好聊聊,贷款逾期后,催收电话里的话...

在咱们安徽砀山这片人情味浓厚的土地上,邻里之间互相帮衬、亲戚朋友间搭把手借钱应急,本是再平常不过的事,可偏偏有些人,借钱的时候说得天花乱坠:“哥,你放心,月底就还!”“姐,我发了工资第一件事就是打给你!”结果呢?钱一到手,电话不接、微信拉黑,人影都找不着——典型的“民间老赖”。

你说气不气?更让人憋屈的是,很多人碍于面子,没打借条、没留证据,事后想维权,法院一问:“有合同吗?转账记录呢?”顿时哑口无言,最后只能自认倒霉,把这笔钱当“学费”交了。

但我想说一句:善良要有底线,帮忙不能变成纵容!

很多人以为熟人之间不用写借条,“谁还不认识谁啊”,可法律不管你们熟不熟,它只看证据,有没有书面借条?有没有银行或微信转账记录?有没有聊天中对方承认欠款的截图?这些,才是你在法庭上能站稳脚跟的“武器”。

举个例子:张大姐借给邻居老李2万元救急,当时两人喝着茶口头说好三个月还,结果半年过去了,老李装聋作哑,张大姐去催,老李反咬一口:“我没拿你钱,你有证据吗?”张大姐傻眼了——她用微信转的账,但备注写的是“生活费”,聊天记录也没提“借款”俩字,最后起诉,法院因为证据不足,驳回了诉求。

你看,不是老赖太狡猾,而是我们太轻信。

去年砀山县法院判过一个案子,特别典型。

王叔是退休教师,表侄小赵说要开水果店,开口借3万,王叔心软,通过银行转账给了他,还特意在备注写了“借款”,之后微信聊天里,小赵也多次承诺“下个月一定还”,结果一年过去,小赵换了手机号,搬了家,连父母都说“管不了他”。

王叔拿着转账凭证、微信聊天记录(已公证)、还有当初写的一张简单借条(虽没按手印,但有签名),一纸诉状告到砀山法院,法院审理后认定:借贷关系成立,判决小赵限期偿还本金及利息。

更狠的是,执行阶段小赵仍拒不还款,法院将其列入失信被执行人名单,限制高消费,连高铁都坐不了,最后他女儿考公务员政审受影响,这才慌了神,连夜凑钱还清。

这个案子告诉我们:只要证据扎实,不怕老赖躲得深,法律,永远站在有准备的人这一边。

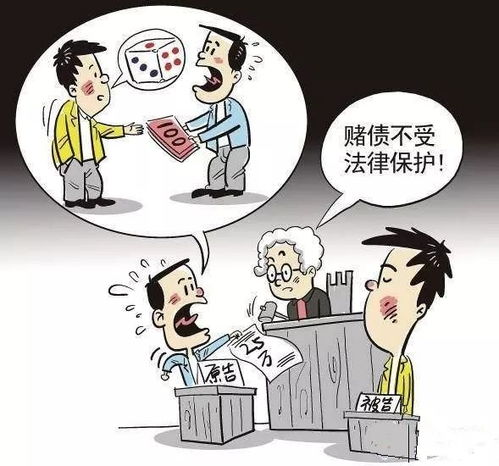

根据《中华人民共和国民法典》第六百六十七条:

“借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。”

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条明确:

“出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。”

换句话说:只要有证据证明你把钱借出去了,对方用了,就得还!

如果对方恶意逃避债务,情节严重的,还可能涉嫌《刑法》中的“拒不执行判决、裁定罪”,可不是闹着玩的。

作为在基层处理过上百起民间借贷纠纷的律师,我想掏心窝子说几句:

你愿意借钱,是因为你善良;但让老赖付出代价,是因为你清醒。

下次再有人找你借钱,请微笑着递上一支笔:“来,咱先把借条写了,钱马上就转。”

这才是对自己最大的负责,也是对这段关系最好的尊重。

在咱们安徽砀山这片人情味浓厚的土地上,邻里之间互相帮衬、亲戚朋友间搭把手借钱应急,本是再平常不过的事,可偏偏有...

点击复制推广网址:

下载海报: