公司贷款逾期多久会被起诉?一拖再拖,银行到底什么时候动手?

你有没有遇到过这种情况——公司经营一时紧张,银行贷款还不出,想着“先缓几天”“等下个月周转过来就还”,结果一拖就是两三个月,心里开始打鼓:这都逾期这么久了,银行怎么还没动静?是不是就不会告我了? 别...

你有没有遇到过这种情况——想申请廉租房,社区让你交低收入证明;孩子上学要办助学金,学校要求提供家庭收入情况;甚至去医院做慈善救助,也得先“证明自己穷”?听起来有点心酸,但现实就是这样,可问题是:低收入证明到底该找谁开?需要什么材料?万一开错了还作数吗?今天我就以一个执业十几年的律师视角,给你掰扯清楚这件事,不绕弯子,全是干货。

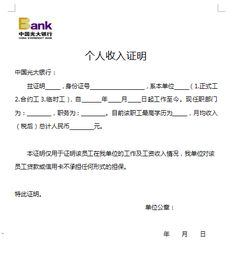

咱们先说重点:低收入证明不是你想开就能开,也不是随便哪个部门都能出的。它本质上是一份具有法律效力的书面证明文件,通常用于申请社会福利、减免费用、法律援助等特定场景,它的出具必须符合程序,内容真实、来源合法。

很多人第一反应是去居委会或村委会,没错,这是最常见的渠道,但不是唯一的,具体要看你所在地区的规定和你要办理的事项类型:

注意!有些单位会要求你提供的不仅仅是“一张纸”,而是整套辅助材料,

✔ 近6个月银行流水

✔ 失业证或下岗证明

✔ 家庭成员身份证、户口本复印件

✔ 房产、车辆信息查询结果(证明无额外资产)

这些材料加在一起,才能构成完整的“低收入认定依据”。

以为找熟人打个招呼就行

曾有当事人跟我说:“我跟社区主任是老邻居,他说一句话就给我开了。” 结果到了审批环节被退回,理由是“无调查记录、无公示流程、无经办人签字”。人情不能代替程序正义,哪怕关系再铁,也得走正规流程。

把“无业证明”当“低收入证明”用

两者完全不同。“无业”只说明没工作,“低收入”则涉及家庭总收入是否低于当地最低生活保障线,很多申请人混淆概念,导致材料被打回,耽误事。

跨区域开具无效

比如你在A市工作,但户籍在B县,想让B县村委会开证明用于A市的公租房申请?很可能不被认可,大多数情况下,需由实际居住地或户籍所在地的基层组织出具,并与申请事项属地一致。

我建议你这样做:

我曾经代理过一起学生资助纠纷案,一名大一女生小林来自山区,父亲因工伤丧失劳动能力,母亲务农,家里确实困难,为了帮她申请国家助学金,村委会出于同情,在未核实实际收支的情况下,直接开了份“家庭年收入不足8000元”的低收入证明。

问题出在哪?学校后续抽查时调取了其家庭近三年的水电费、宽带缴费记录,发现存在高额支出,且名下有一辆二手车未申报,最终认定材料不实,取消资助资格,并通报批评。

更严重的是,这份虚假证明还被纳入个人诚信档案,影响了她后续的奖学金评定和勤工俭学机会。

这个案子让我深刻意识到:善意不能凌驾于真实之上,帮助弱势群体没错,但必须建立在事实基础上,否则,不仅帮不了人,反而可能把人推入更深的困境。

根据《城市居民最低生活保障条例》(国务院令第271号)第七条规定:

“申请享受城市居民最低生活保障待遇,由户主向户籍所在地的街道办事处或者镇人民政府提出书面申请,并出具有关证明材料,填写《城市居民最低生活保障待遇审批表》。”

《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)第二十条明确:

“申请社会救助,应当按照本办法的规定提交相关材料,如实申报家庭收入状况和财产状况,承诺所提供信息真实、完整。”

这意味着,低收入证明不仅是行政手续,更是法律责任的体现,提供虚假信息,轻则取消资格,重则面临行政处罚甚至刑事责任。

低收入证明看似只是一张薄纸,背后却牵扯到公共资源分配的公平性与合法性,它不是“求情信”,也不是“同情卡”,而是一份需要严谨对待的法律文件。

作为普通人,我们要学会正确使用它——既不因羞于启齿而放弃应有权益,也不为一时便利而弄虚作假,作为基层单位,更要坚持实事求是原则,杜绝“人情盖章”“走过场式审核”。

最后送大家一句话:穷不可耻,隐瞒才危险;求助不丢脸,造假毁一生。

该争取的权益大胆去争,但每一步都要走得踏实、清白、有底气。

如果你正在为开这份证明发愁,不妨先打个电话问问当地民政窗口,或者找专业律师做个预审评估——多走一步准备,就能少走十步弯路。

低收入证明怎么开?手把手教你避坑,关键时候真能救命!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有遇到过这种情况——想申请廉租房,社区让你交低收入证明;孩子上学要办助学金,学校要求提供家庭收入情况;甚...

点击复制推广网址:

下载海报: