收到逾期短信就影响贷款?别慌!搞清真相才能稳住征信命脉

你有没有这样的经历?凌晨刷手机时,突然弹出一条短信:“您尾号****的账户已逾期,请尽快还款。”那一刻,心跳仿佛漏了一拍,更糟的是,正准备申请房贷或车贷,偏偏这时候冒出这么一条消息——是不是瞬间觉得贷...

你有没有过这种经历?申请贷款被拒,客服轻飘飘一句“综合评分不足”,然后啥也不解释;想办张好点的信用卡,系统直接提示“暂不符合条件”;甚至借个几千块的消费贷都通不过……这时候你是不是一头雾水:我工资不低、没逾期、也没借太多钱,到底哪里出了问题?

背后真正卡住你的,很可能就是那个看不见摸不着的——综合评分。

今天咱们就来揭开这个“神秘数字”的面纱,告诉你它到底是啥、怎么查、怎么提升,最重要的是,如何在法律框架下保护自己的知情权和信用权益。

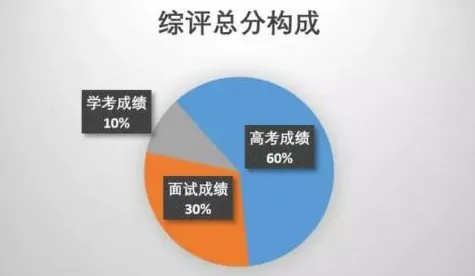

很多人一听“评分”,第一反应是芝麻信用分、京东白条分这类平台自评的分数,但真正的“综合评分”,尤其是金融机构口中的“综合评分不足”,指的是一套由央行征信数据、第三方大数据、内部风控模型共同构建的风险评估体系。

简单说,它不是单一指标,而是银行或贷款机构通过算法,把你过去几年的借贷行为、还款记录、负债比例、工作稳定性、甚至部分消费习惯打包分析后,得出的一个“你值不值得借钱”的判断。

它不像征信报告那样可以一键查询,更像是藏在后台的“黑箱”,这也是为什么很多人明明觉得自己“挺守信”,却总被拒贷。

直接查?不能。

目前我国没有任何官方渠道提供“综合评分”的公开查询服务,银行不会告诉你具体分数是多少,第三方平台所谓的“综合评分”大多是模拟估算,参考价值有限。

但你可以通过以下方式“间接感知”你的综合评分水平:

查征信报告(最核心)

每年有两次免费查个人征信的机会(可通过中国人民银行征信中心官网或云闪付App),重点看:

关注贷款审批反馈

如果多次申请被拒,且理由都是“综合评分不足”,那就说明你的整体信用画像存在短板,可能是负债率过高、收入与负债不匹配,或者近期有高频率的申请行为。

使用正规金融平台的预审功能

比如招商银行的“闪电贷”、建设银行的“快贷”等,虽然不一定能提现,但预审结果能反映银行对你当前信用状况的基本判断。

警惕“花钱查评分”的骗局

市面上有些中介声称“花几百块就能查到真实综合评分”,纯属忽悠,真正的风控模型属于商业机密,不可能对外出售。

如果你怀疑自己评分偏低,别急着到处申贷“刷尝试”,这只会雪上加霜,正确的做法是:

综合评分不是一天建成的,也不会一夜崩塌,它更像一个人的“信用口碑”,靠长期积累。

张先生是一家互联网公司的中层,月薪2.5万,名下有房无贷,去年他想申请某银行高端信用卡,却被连续三次拒绝,理由都是“综合评分不足”。

他很纳闷,于是委托我们帮他调取了征信报告,结果发现:虽然他自己没逾期,但他曾为前同事做担保,对方贷款逾期未还,导致他的征信上出现了“代偿记录”,他在半年内申请了7家网贷平台,征信被频繁查询。

我们建议他立即结清代偿款项,并暂停一切信贷申请至少6个月,同时向银行提交收入证明、房产证等辅助材料进行申诉,三个月后,他再次申请,成功获批。

这个案例说明:综合评分不是玄学,而是可追溯、可修复的信用管理问题。

根据《征信业管理条例》第十三条:

“采集个人信息应当经信息主体本人同意,未经本人同意不得采集,依照法律、行政法规规定公开的信息除外。”

第二十五条还规定:

“信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,有权向征信机构或者信息提供者提出异议,要求更正。”

这意味着:

综合评分虽然无法直接查询,但它不是不可控的命运,它本质上是对一个人信用行为的数字化映射,你每一次按时还款、每一份稳定收入、每一个谨慎的借贷决定,都在悄悄为它加分。

作为律师,我想提醒大家:

信用是你现代生活的“第二身份证”,不要等到被拒贷、被降额才开始重视,定期查征信、管理好负债、远离过度借贷,才是长久之计。

更重要的是,当你遭遇不公对待时——比如明明还清了钱却仍被标记为“高风险”,或者被频繁骚扰式催收——请记得,你有法律武器可以捍卫自己的信用尊严。

别让一个“看不见的分数”,限制了你本该拥有的机会,掌握规则,才能掌控人生。

本文由执业律师撰写,内容原创,仅供一般性参考,不构成具体法律建议,如遇个案问题,请咨询专业律师。

怎么查综合评分?别再被隐形分数牵着鼻子走了!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这种经历?申请贷款被拒,客服轻飘飘一句“综合评分不足”,然后啥也不解释;想办张好点的信用卡,系统直接...

点击复制推广网址:

下载海报: