邮政贷款逾期短信来了别慌!是催收警告还是法律前奏?

你有没有突然收到一条短信,开头是“尊敬的客户”,接着就是“您在我行的贷款已逾期X天,请尽快还款,否则将影响征信并可能采取法律措施”?那一刻,心跳是不是猛地一沉?尤其是发件人显示的是“中国邮政储蓄银行”...

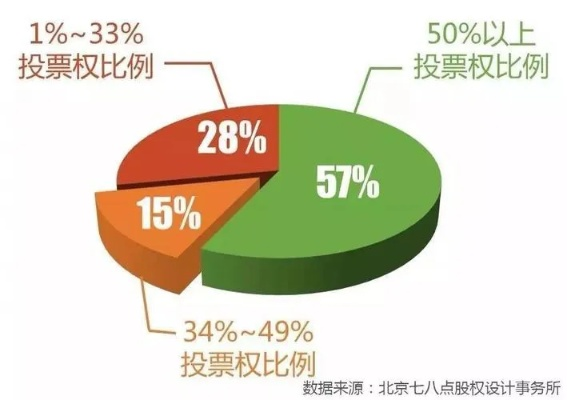

明明投了钱、签了协议,可公司分红时却发现自己的话语权越来越小,甚至投票都像“空气”?别急,问题很可能出在——你根本没搞懂“持股比例”到底是怎么算的!

今天咱们就来掰开揉碎讲清楚:持股比例不是简单地“我出了多少钱就占多少股”,它背后藏着一套精密的计算逻辑和潜在陷阱,尤其对于初创公司创始人、小股东或准备入股的朋友来说,这一课必须补上。

简单说,持股比例 = 你持有的股份数 ÷ 公司总股本 × 100%。

听上去挺直观,对吧?但现实往往比公式复杂得多。

举个例子:

你和朋友合伙开公司,注册资本100万,你们各出50万,一人一半,持股50%,这时候一切看起来很公平。

可半年后,公司发展需要融资,新投资人进来投了200万,换取33.3%的股份,你以为自己还是50%?错!你的持股比例已经被稀释到了33.3%,而新股东还没出力,就已经跟你平起平坐了。

这就是很多人踩坑的地方:只看“出资额”,不看“估值”和“增发后的总股本”。

公司估值决定股份占比

投资人不是按注册资本给钱,而是按公司估值,比如公司估值600万,对方投200万,就能拿到25%的股份(200÷800),而不是按原始出资比例分。

增发新股会稀释原有股权

每次融资、员工持股计划(ESOP)释放期权,都会增加总股本,你的股份数没变,但分母变大了,比例自然下降。

同股不同权的情况也要注意

比如AB股结构(像京东、小米),创始人一股有10票投票权,普通股东一股只有1票,这时候,哪怕你持股多,也可能“说了不算”。

干股、代持、期权这些“隐形股”更要警惕

有人给你“干股”(不出钱的股份),或者你让别人代持股份,这些如果没有书面约定清楚,未来极易引发纠纷。

记住一句话:签合同的时候多花一小时,将来少打三年官司。

张总和李总合伙做科技项目,各出资50万,注册资金100万,各占50%,运营一年后引入风投,对方投资300万,按投前估值900万计算,投后占25%。

财务操作时,公司通过增发新股的方式完成融资,总股本从100万股增至133.3万股,张总和李总的股份被自动稀释到37.5%。

更糟的是,他们当初没签股东协议,也没约定优先认购权,第二次融资时,又有一家基金进入,他们再次被稀释到不足30%,等到公司准备上市,张总才发现自己连重大事项的否决权都没了。

法院最终判决:虽然程序合法,但因未履行信息披露义务,公司需赔偿二人部分损失,但这已经无法挽回股权格局的彻底改变。

这个案子告诉我们:稀释不可怕,可怕的是你不知道它会发生。

《中华人民共和国公司法》第三十四条:

股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资,全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

《公司法》第四十二条:

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;公司章程另有规定的除外。

👉 这两条是核心!它们说明:默认按出资比例分红和投票,但章程可以另说,章程和股东协议才是真正的“游戏规则说明书”。

持股比例从来不是一个静态数字,而是一个动态博弈的过程,它不仅关系到你能分多少钱,更决定了你在公司里“说话算不算数”。

作为律师,我见过太多创业者因为不懂股权计算,在关键时刻失去了控制权;也见过小股东因忽视协议细节,眼睁睁看着股份被一点点“吃掉”。

请务必做到三点:

股权,是你在公司里的“话语权地图”,地图画错了,走得再远,也可能迷路。

别等失去才后悔——从现在开始,重新算一遍你的持股比例,也许你会发现,真正的风险,一直藏在数字背后。

持股比例怎么算?不懂这几点,小心股东权益被稀释!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

明明投了钱、签了协议,可公司分红时却发现自己的话语权越来越小,甚至投票都像“空气”?别急,问题很可能出在——你...

点击复制推广网址:

下载海报: