离婚后财产多久能分割?拖延了怎么办?

大家好,我是张律师,作为一名从业多年的婚姻法律师,我经常遇到客户在离婚后焦急地问:“财产到底多久能分到手?万一对方拖拖拉拉,我该怎么办?”我就用口语化的方式,和大家聊聊这个话题,离婚后的财产分割,不只...

你有没有过这种经历——信用卡刷得不多,每月账单清清楚楚,还款从不逾期,结果某天突然收到银行通知:“您的信用额度已下调。”你一脸懵:我没逾期、没套现、也没借钱不还,凭什么降我额度?

更扎心的是,银行客服轻飘飘一句:“系统综合评估后调整。”连个具体理由都不给,这时候你才意识到:原来“剩”的不是钱,是风险。

今天咱们就来聊聊这个看似不起眼却暗藏玄机的问题——信用卡剩太多,真的安全吗?剩下的“剩”,到底是“省”,还是“险”?

很多人觉得,信用卡我用得少,剩余额度多,说明我财务稳健、消费克制,银行应该给我加分才对,但现实恰恰相反。

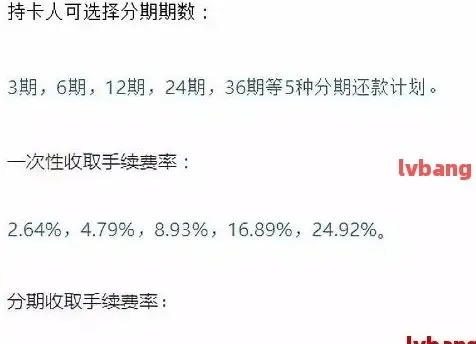

银行是商业机构,它发卡的目的不是帮你理财,而是赚取利息、手续费和潜在的违约风险收益,如果你长期只还最低还款,它能收利息;如果你分期,它有手续费;但如果你每个月都全额还款,而且额度几乎不动——恭喜你,你成了银行眼中的“睡眠客户”。

什么叫睡眠客户?就是那个卡放在钱包里,一年刷不了几次,额度剩一大半,还款干脆利落的人,银行对你几乎“零贡献”,更可怕的是,在风控模型眼里,这种行为可能被解读为:

系统自动触发降额、甚至冻结,这不是惩罚,是银行在做“资源优化”。

我们说的“剩”,其实不只是数字上的剩余,更是你在银行信用画像里的“留白”,怎么写好这个“剩”,才是重点。

举个例子:

小李有一张5万额度的信用卡,他每月只刷2000块,按时全额还款,从不逾期,三年如一日,结果去年突然被降到了2万,他去投诉,银行回复:“账户活跃度不足,存在额度闲置风险。”

而小王呢?同样是5万额度,他每月刷卡3万左右,占60%,偶尔做两期免息分期,账单清晰,还款准时,三年后,银行主动给他提额到8万。

差别在哪?不在信用记录,而在使用策略。

“剩”的正确写法应该是:

✅额度利用率保持在30%-70%之间:既不过度透支,也不完全闲置

✅多元化消费场景:超市、餐饮、加油、网购等交叉出现,避免单一商户大额交易

✅适当分期或参与银行活动:展示真实消费需求,提升账户“温度”

✅避免长期全额还款+零消费:这容易被系统判定为“非活跃用户”

银行不怕你借钱,怕的是你“不用钱”。

去年有个客户林女士找到我,情绪激动地说:“我信用记录完美,为什么连续三家银行都给我降额?”

我看了她的账单,发现一个惊人现象:她有四张信用卡,每张额度都在3万以上,但她每月总消费不到5000元,且全部按时全额还款,她觉得自己“很省”,是在维护良好信用。

可问题正出在这里。

我帮她调取了征信报告,发现所有卡片的“近六个月平均使用率”均低于8%,风控系统一看:这个人额度高、使用少、还款快——极有可能是把信用卡当“备用金”存着,一旦资金紧张可能集中套现。

多家银行陆续启动“额度动态调整机制”,悄悄降额。

后来我们在沟通中建议她:

三个月后,其中一家银行主动联系她,询问是否需要提额。

你看,不是你不值得信任,而是你没让银行“看见”你的价值。

根据中国银保监会发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》第四十二条明确规定:

“发卡银行应当建立科学的信用卡授信管理制度,根据持卡人资信状况、用卡情况、还款记录等因素,动态调整信用额度,并及时告知持卡人。”

这意味着:

第五十七条规定:

“发卡银行不得无故停卡、降额或限制持卡人正常使用信用卡。”

这里的“无故”,就是我们的维权抓手,如果银行无法提供具体风险评估依据,仅以“系统判定”搪塞,你就有了质疑的空间。

最后我想说,信用时代,我们不仅要守规矩,更要懂规则。

“剩”不是错,错的是不懂如何表达自己的信用价值,信用卡不是越少用越好,也不是越早还越香,真正的高手,懂得在合规、真实、可持续的前提下,与银行建立良性互动。

下次当你看着账单上那串“剩余额度”时,别光想着省钱,要想想:

👉 我的“剩”,是不是正在被误解?

👉 我的“省”,会不会变成银行眼中的“险”?

👉 我能不能换个方式,把“剩”写出安全感、用出价值感?

毕竟,信用不是沉默的记录,而是持续的对话。

写好每一个“剩”,才能守住每一分“信”。

信用卡额度用不完,剩太多反而被降额?剩的剩到底该怎么写?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这种经历——信用卡刷得不多,每月账单清清楚楚,还款从不逾期,结果某天突然收到银行通知:“您的信用额度...

点击复制推广网址:

下载海报: