工龄怎么算?退休金、补偿金都靠它!算错一天都吃亏!

你有没有想过,自己辛辛苦苦干了十几年,结果单位说你“实际工龄”只有十年?或者跳槽时发现前一家公司的年限没被新公司认可?更惨的是,快退休了才发现养老金少算了好几年——这些事儿,根源往往就出在“工龄怎么算...

拿到房产证的那一刻,很多人心里一块石头落地:“房子是我的了!”可你真以为红本本一拿,万事大吉?别急,产权证明在手,只是法律旅程的起点,怎么用它去办过户?能不能拿去银行贷款?老人去世后子女凭这个能直接继承吗?这些问题,一个没整明白,分分钟让你从“有房一族”变成“纠纷专业户”。

我干律师这行快二十年,见得最多的就是——人拿着产权证,一脸自信走进办事大厅,结果被一句“材料不全”打回原形;或是家庭内部因为“这房子到底归谁”吵得不可开交,最后对簿公堂,说白了,产权证不是护身符,而是法律权利的“说明书”,关键是怎么读、怎么用。

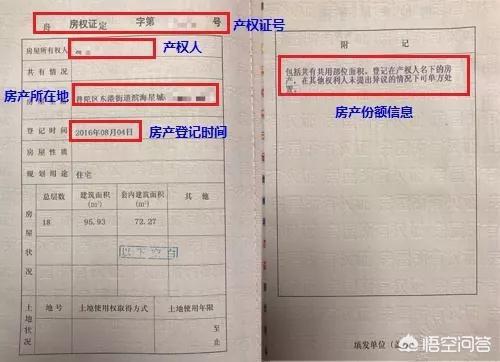

首先咱得搞清楚:产权证写的是啥?它记录的是房屋的所有权归属,包括产权人姓名、房屋坐落、建筑面积、土地性质、使用年限,还有最重要的——产权类型(是商品房、经济适用房还是集体产权?),这些信息决定了你能对这套房子做什么。

举个最简单的例子:你想把房子卖给别人,光有产权证不够,还得查有没有抵押、查封,有没有共有人签字同意,如果房子是夫妻婚后买的,哪怕证上只写了一个人的名字,另一方也有份额,擅自卖房可能被判无效。

再比如,你想拿房去银行抵押贷款,银行第一句话就是:“请出示产权证原件,并确认无他项权利限制。”如果你的房子还在按揭中,产权证其实押在银行,你自己手里那个可能是复印件或不动产登记证明,这时候想再融资,就得先解押,流程复杂不说,还涉及资金过桥问题。

还有更让人头疼的——继承,老人走了,子女拿着产权证去办过户,结果被告知:“光有证不行,得先做继承公证或者走诉讼程序。”为什么?因为产权证只证明“生前归谁”,但无法自动说明“死后归谁”,如果没有遗嘱,所有法定继承人得坐下来协商,一人不同意,过户就卡住。

所以说,产权证不是终点,而是权利启动的“钥匙”,你得知道这把钥匙能开哪扇门,哪道锁需要额外手续,哪条路可能走不通。

我去年代理过一个案子,特别典型,王老先生名下一套房,老伴早逝,三个子女,老人去世时没留遗嘱,小儿子拿着父亲的产权证,说自己一直照顾老人,房子理应归他,直接去不动产中心申请过户,结果被驳回,两个姐姐提出异议,认为这是遗产,必须均分。

这一争就是三年,小儿子拿出各种证据:水电费单据、邻居证言,甚至社区开具的“尽孝证明”,但法院最终认定:产权证不能替代继承程序,即便你实际居住、承担费用,在没有遗嘱的情况下,房产仍需按《民法典》规定进行法定继承分割,最后房子评估拍卖,三人平分钱款,亲情也荡然无存。

这个案子让我感慨:很多人把产权证当成“终极凭证”,却忽略了法律关系的动态性,所有权会因婚姻、继承、债务而变化,产权证更新滞后是常态,真正的权利,藏在完整的法律行为链条里。

这些法条告诉我们:登记是物权生效的关键,但继承等事项还需额外法律程序支撑,不能仅凭一张产权证“想当然”。

朋友们,别再把产权证当成一劳永逸的“铁证”了,它更像是你房产权利的“身份证”——证明你是谁,但不代表你能随便干什么,真正决定你权利边界的,是背后的法律关系:有没有共有人?有没有抵押?是不是遗产?有没有查封?

我的建议很实在:

产权证握在手里,踏实;但懂法、用法,才能让这份踏实长久,房子不只是砖瓦水泥,更是家庭、财富与情感的载体,别让一张纸,成了撕裂亲情的导火索。

法律不保护躺在权利上睡觉的人,更不保护只信“红本本”的人。

产权证到手了,下一步该咋办?办过户、抵押、继承都卡在这一步!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

拿到房产证的那一刻,很多人心里一块石头落地:“房子是我的了!”可你真以为红本本一拿,万事大吉?别急,产权证明在...

点击复制推广网址:

下载海报: