怎么在网上立案?流程太复杂没人教?手把手教你一次搞定!

被人欠钱不还、租房被坑、网购遭遇假货,明明自己有理,可一想到要去法院打官司就头大?排队、交材料、跑窗口……光是想想就觉得麻烦,别急,现在时代变了——动动手指,坐在家里就能把案子立上! 没错,网上立案...

你有没有发现,每次看到新闻里说“全国居民人均可支配收入XX万元”,心里总咯噔一下:“我是不是又拖后腿了?”

很多人都有这种感觉——工资没涨,但“人均”一直在涨,那这个“人均年收入”到底是怎么算出来的?它到底代表什么?和我们普通人又有什么关系?咱们就来掰扯清楚这件事,不整虚的,全是干货。

很多人一听“人均年收入”,以为就是把所有人年薪加起来除以人数那么简单,没错,数学上确实是这样,但背后的门道可不少。

首先得明确几个概念:

可支配收入 ≠ 工资收入

可支配收入包括工资、奖金、经营收入(比如开店)、财产性收入(房租、理财收益)、转移性收入(养老金、补贴等),也就是说,哪怕你没上班,靠收租也能算进“收入”。

城镇 vs 农村,不能混着算

国家统计局会分别发布城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入,比如2023年数据显示,城镇大概是5万+,农村接近2万,如果你在三四线小城打工,拿的是城镇标准,但实际生活成本和收入可能更接近农村水平——这时候“人均”就容易产生错觉。

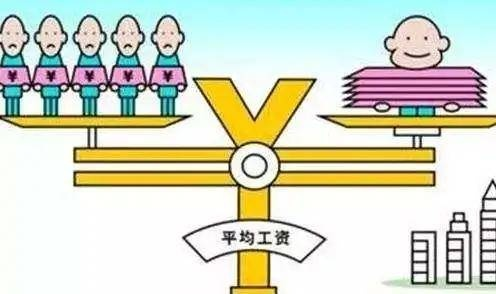

是“平均”不是“中位”

这才是最坑人的地方!平均数会被极端高收入拉高,比如一个班里9个人月薪5000,1个人月薪50万,平均下来每人月入近1万元,可大多数人其实远没达到,而中位数才是更真实的参考指标——一半人高于它,一半人低于它。

所以你看,“人均”听着客观,实则容易“被富裕”。

我国的人均可支配收入主要由国家统计局通过“住户收支与生活状况调查”得出,他们在全国抽样约16万个家庭,跟踪记录一年的收入支出情况,然后推算出全国数据。

听起来挺科学,但问题也在这儿:

“人均”只是一个宏观参考值,不能直接对标个人生活质量。

别觉得这只是政府报告里的冷冰冰数据,它其实悄悄影响着我们的生活:

社保缴费基数上下限

很多城市以当地上年度社平工资(通常基于人均收入)为基准,设定五险一金的缴费基数,收入越高,缴得越多,退休金也可能更高。

赔偿标准依据

发生交通事故、工伤甚至人身损害赔偿时,法院常以“城镇居民人均可支配收入”作为计算残疾赔偿金、死亡赔偿金的基础,比如某地人均收入6万,十级伤残可能赔6万×20年×10% = 12万元。

政策制定参考

最低工资标准、扶贫线、保障房申请门槛等,都会参考这一数据,人均”虚高,可能导致政策脱离实际需求。

老张在浙江打工,月薪6000元,某天下班路上被车撞成九级伤残,他起诉要求赔偿,争议焦点之一就是“残疾赔偿金”该按什么标准算。

保险公司主张:应按农村户籍标准,因为老张户口在安徽农村,人均收入仅2万出头,赔个8万多就行。

但律师提出:老张已在城镇稳定工作三年,有劳动合同、居住证、银行流水为证,应适用“浙江省城镇居民人均可支配收入”约6.5万元的标准。

最终法院采纳了律师意见,判决赔偿金额超过25万元。

关键点来了:同一个“人均收入”,用对了标准,差出十几万!这就是为什么普通人也要懂它的计算逻辑和应用场景。

根据现行法律法规:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条:

“残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准,自定残之日起按二十年计算。”

《中华人民共和国社会保险法》第六十四条:

社会保险基金的缴费基数,参照统筹地区职工平均工资确定。

国家统计局《住户收支与生活状况调查方案》:

明确可支配收入的统计口径和抽样方法,确保数据权威性和一致性。

这些条文看似遥远,实则与每个人的切身利益息息相关。

说到底,“人均年收入”是个工具,不是评判个人成败的标尺,我们不必焦虑“被平均”,而要理性看待:

✅ 看数据时,记得区分“平均数”和“中位数”;

✅ 计算赔偿或规划社保时,关注本地城镇标准而非全国总数;

✅ 如果你是灵活就业者、自由职业者,更要主动申报收入,避免未来维权无据;

✅ 政策制定者也应推动更精细化的数据披露,比如分行业、分年龄段、分职业的收入分布图,让“人均”更有温度。

最后送大家一句话:

“你不一定要跑赢CPI,但至少要知道‘人均’是怎么跑的。”

搞懂了算法,才不会在生活的赛道上,稀里糊涂地输了方向。

人均年收入怎么算?搞懂这5个关键点,别再被平均数忽悠了!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有发现,每次看到新闻里说“全国居民人均可支配收入XX万元”,心里总咯噔一下:“我是不是又拖后腿了?”...

点击复制推广网址:

下载海报: