贷款逾期被起诉了,还能翻盘吗?这三点你必须知道!

你有没有过这样的经历——工资还没到账,信用卡账单、房贷、车贷却一个接一个地砸过来?手头紧的时候,总想着“先拖几天”,结果一拖再拖,电话催收变法院传票,突然收到一张“民事起诉状”……那一刻,心跳加速,脑...

工资一到账,转头就存进银行,心里美滋滋地想着“这下可算有利息了”,结果月底一看短信,利息才几块钱?甚至有时候连一杯奶茶都买不起,你可能会嘀咕:“不是说年利率2%吗?我存了上万块,怎么就这么点?”别急,今天咱们就来掰开揉碎讲讲——银行的利息到底是怎么算的?你手里的钱,到底是怎么“生娃”的?

很多人以为,银行给个年利率,比如2%,那我存1万元一年,不就是200块利息?听起来没错,但现实往往没那么美好。

银行说的“年利率”通常指的是年化利率,但它不一定按年结算,比如常见的活期存款,虽然年利率可能只有0.25%,而且是按日计息、按季结息,也就是说,银行每天都会根据你当天的余额算一次“小利息”,然后每三个月加起来打给你一次。

举个例子:

你存了1万元活期,年利率0.25%。

每天的利息就是:10000 × 0.25% ÷ 365 ≈ 0.68元。

看起来不多吧?三个月下来,大约也就60多块,还要扣掉利息税(目前暂免),实际到手更少。

而如果你存的是定期存款,比如一年期定存利率1.5%,那就不同了,只要你不提前支取,到期后银行会一次性把本金和利息给你,这时候才算得上是“真正的年利率兑现”。

但注意!一旦你中途急用钱,提前支取,银行就会按活期利率重新计算——哪怕你只差一天就满一年,也享受不到原本的定期利息,这就像一场“利息大跳水”,损失可不小。

说到利息,不得不提一个关键词:复利,爱因斯坦说过:“复利是世界第八大奇迹。”这话真不假。

简单说,单利是你只对本金赚利息;而复利是利息也能生利息,像滚雪球一样越滚越大。

比如你买了一款结构性存款或理财产品,标明“年化收益率3%,按月付息,自动转投”,这就可能产生复利效应,每个月的利息又变成新的本金继续生息,长期下来收益会明显高于单利。

可惜的是,大多数普通储蓄账户并不自动实现复利,除非你手动把利息再存进去,否则银行不会帮你“滚”。

还有一个坑很多人踩过:名义利率高,不代表你拿到手多。

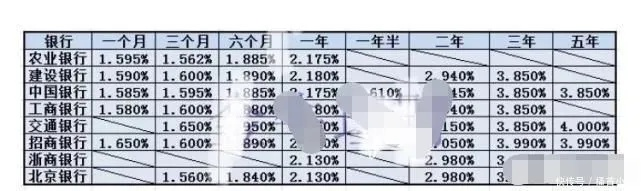

比如某银行宣传“大额存单年利率3.85%”,听着很香,但你要看清楚:这是不是起存金额20万以上?是不是必须存三年?能不能提前支取?如果能,怎么计息?

更重要的是,有些产品标的是“预期年化收益率”,这不是 guaranteed(保证),而是估算值,尤其是理财产品,受市场波动影响,最终收益可能打折。

所以记住一句话:看得见的利率未必拿得到,拿得到的利息才是真金白银。

老王今年65岁,退休后手里有20万闲钱,某天去银行办业务,大堂经理热情推荐一款“保本高息”的三年期大额存单,年利率3.55%,老王一听心动了,当场签了字。

可半年后家里人生病急需用钱,他去银行想取出10万应急,柜员告诉他:可以提前支取部分金额,但提前支取的部分将按活期利率0.25%计息,且原合同约定“部分提前支取仅限一次”。

老王傻眼了:那我这半年的利息,本来该按3.55%算,现在只能按0.25%算?等于白存了!

律师介入后发现,虽然银行在合同中有相关条款,但未在销售时明确口头提示风险,属于告知不充分,最终银行同意按比例补回部分利息差额,并协助办理部分支取。

这个案子告诉我们:高息背后有规则,签字之前一定要问清“万一我要提前用钱怎么办”。

根据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条:

“采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款。”

《商业银行服务价格管理办法》第十一条规定:

“商业银行应当向客户提供清晰、准确、完整的收费和利率信息,不得误导客户。”

这意味着,银行在推销存款或理财时,必须明确告知利率计算方式、提前支取规则、计息周期等关键信息,否则可能构成违约或侵权。

朋友们,别再把“存钱=稳赚”当成理所当然的事了,在这个利率下行的时代,每一分钱的收益都值得认真对待。搞懂利息怎么算,就是守护自己钱包的第一道防线。

记住三点:

钱不会说话,但它最怕被忽视,你对它用心一分,它就可能在未来默默回报你十分,别让无知,偷走了你本该拥有的那份“小确幸”。

下次去银行,不妨多问一句:“这个利息,到底是怎么算的?”

这一问,也许就能帮你守住几百、甚至几千块的“隐形收入”。

——你的钱,值得被认真对待。

银行利息到底是怎么算的?你的钱到底生了多少小钱?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

工资一到账,转头就存进银行,心里美滋滋地想着“这下可算有利息了”,结果月底一看短信,利息才几块钱?甚至有时候连...

点击复制推广网址:

下载海报: