怎么预约挂号?号源秒光怎么办?这些技巧你必须知道!

你有没有经历过这种崩溃时刻——凌晨五点爬起来,手机屏都快戳出火星子了,结果三甲医院专家号还是“已约满”?或者家里老人突然不舒服,想挂个当天的号,翻遍App、打遍电话,愣是没排上队?别急,今天咱们不讲虚...

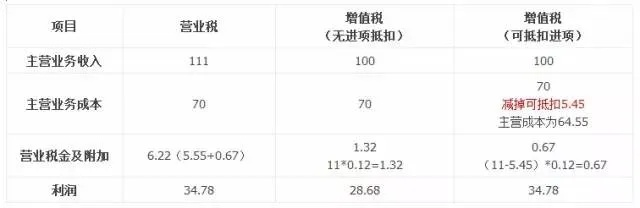

你有没有过这种经历——公司刚开票,财务突然说:“哎呀,这张票开错了,得补交好几千的税!”或者老板问你:“这单生意到底要交多少增值税?别到时候赚了钱,全给税务局了。”听起来是不是特别熟悉?

别慌,今天咱们就坐下来,像朋友聊天一样,把“增值税怎么算”这件事掰开揉碎讲清楚,不是干巴巴的法条背诵,也不是一堆公式轰炸,而是让你听完就能上手用、能避坑、能省钱的实战指南。

很多人一听“增值税”,脑子里立马跳出三个字:“很复杂”,其实没那么玄乎。

简单说,增值税是你在买卖过程中“增值”的那部分钱,国家收的税,比如你花100块进货,卖130块出去,中间赚了30块,这30块就是“增值额”,国家就按这个来征税。

但它不直接对利润征税(那是企业所得税的事),而是环环征收、层层抵扣,也就是说,你在买原材料时交的税,可以用来抵你卖货时要交的税,这就叫“进项抵扣”。

举个生活化的例子:

老王开了一家面包店,他从面粉厂买了1万元的面粉,对方开了13%的增值税专用发票,那老王就付了1.13万元,其中1万元是货款,1300元是增值税——这笔1300元就是他的“进项税”。

然后老王把做好的面包卖给了超市,销售额2万元,开了13%的发票,收了2.26万元,其中2600元是增值税——这是他的“销项税”。

那他实际要交给税务局多少钱呢?

销项税 - 进项税 = 2600 - 1300 = 1300元

看懂了吗?你只为你“增值”的部分交税,前面别人已经交过的,你可以抵掉,这就是增值税的核心逻辑。

很多人卡在这里:我这个行业到底适用什么税率?开错一张票,轻则补税罚款,重则被税务约谈。

记住这张表,基本覆盖90%的业务场景:

| 项目 | 增值税税率 |

|---|---|

| 销售货物、加工修理修配劳务 | 13% |

| 农产品、交通运输、建筑服务、不动产租赁 | 9% |

| 金融服务、现代服务、生活服务 | 6% |

| 小规模纳税人(年收入<500万) | 3%(目前优惠到1%)或免税 |

重点提醒几个容易踩坑的地方:

所以啊,别以为开票是财务的事,老板也得懂点门道,不然一不小心,该抵的没抵,不该交的交了,白忙一场。

去年我接了个案子,挺典型的。

杭州一家建材公司,给工地供应钢材,一年流水七八百万,老板一直觉得自己是小规模纳税人,按1%交税,省心又便宜。

结果某天税务局来了通知:补税+滞纳金+罚款,合计超过8万!

原因是什么?他们和客户签的是“包工包料”合同——既供货,又负责安装,可公司在开票时,全部按“销售货物”开了13%的发票,还主动申报了销项税,但进项发票全是材料采购的13%,人工成本根本没法取得进项。

更糟的是,他们其实符合“建筑服务”混合销售的条件,本应按9%计税,但他们既没正确核算,也没申请一般纳税人资格,导致无法抵扣,还因错误申报被认定为偷漏税风险户。

最后虽然通过行政复议减轻了处罚,但教训深刻:不懂税种划分,比多交税更可怕的是惹上合规麻烦。

《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条:

纳税人销售货物、劳务、服务等,按照规定税率计算应纳税额。

《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号)第四十条:

一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售,从事货物生产的单位,按照销售货物缴纳增值税;其他单位按照销售服务缴纳。

《财政部 税务总局公告2023年第19号》:

小规模纳税人月销售额未超过10万元(季度30万元),免征增值税。

这些不是摆设,是你维权、合规、节税的“法律武器”,遇到争议,一句“依据财税〔2016〕36号文第四十条”,比你解释半小时都管用。

很多朋友把增值税当成一个“财务问题”,其实它是商业模式、合同设计、发票管理三位一体的法律风控环节。

作为企业主或管理者,你要问自己的不是“这个税怎么算”,而是:

记住一句话:合法节税靠设计,违法逃税毁一生。

别等到税务稽查上门才后悔,提前规划,合规操作,哪怕多交一块钱,也是心安理得;少交一块钱若不合规,早晚要连本带利还回去。

下次再有人问你“增值税怎么算”,别再说“我不知道,问会计”了,你要能说出逻辑、讲清风险、守住底线——这才是真正的老板思维。

增值税怎么算?税率搞不懂?一张发票让你多缴几万税?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这种经历——公司刚开票,财务突然说:“哎呀,这张票开错了,得补交好几千的税!”或者老板问你:“这单生...

点击复制推广网址:

下载海报: