帮境外人员洗钱要判多久

一、帮境外人员洗钱要判多久 帮境外人员洗钱的量刑依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的洗钱罪相关规定。 一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百...

说到“税费”,很多人第一反应是头疼——工资要交个税,买房要缴契税,做生意还得算增值税……五花八门的名目让人眼花缭乱,更别提每年报税季,总有人一边填表一边嘀咕:“这钱到底该怎么算?我是不是被多收了?”今天咱们不整那些干巴巴的条文,就用大白话,把“税费怎么算”这件事掰开揉碎,让你明明白白掏钱,清清楚楚省钱。

先说一个核心原则:税费不是一刀切,而是“看人下菜碟”,国家收税,讲究的是“能力支付原则”——你赚得多,就多交点;收入少,就少交甚至免交,算税的第一步,永远是搞清楚你是谁、你有啥、你赚了多少。

拿最常见的个人所得税来说,很多人以为月薪1万就得按1万扣税,其实大错特错,个税计算有个关键公式:

应纳税所得额 = 月收入 - 起征点(5000元) - 三险一金 - 专项附加扣除

举个例子:小李月薪1.2万元,公司给他交了2000元的三险一金,他还有房贷和孩子教育两项专项附加扣除共3000元,那他每个月的实际应纳税所得额就是:

12000 - 5000 - 2000 - 3000 = 2000元

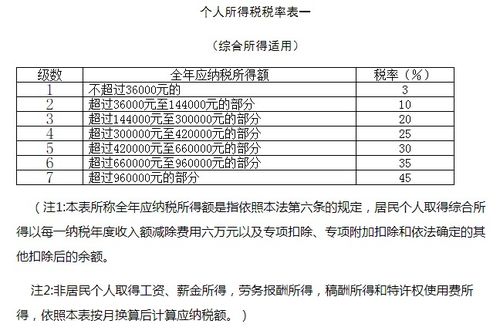

然后根据税率表,2000元属于“不超过3600元”的档位,适用3%的税率,所以他每月个税只需交60元,是不是比你想象中少多了?

再比如房产交易中的契税,很多人买房时一听“契税3%”就慌了,其实也不是所有人都交3%,首套房面积90平以下,契税只要1%;90平以上是1.5%;二套房才可能上到2%或3%,这差别,动辄几万块呢!

还有企业主关心的增值税,小规模纳税人现在季度销售额30万元以内免税,超过的部分按1%交——这个政策对小微企业简直是雪中送炭,而一般纳税人虽然税率高些(比如13%),但可以抵扣进项税,真正要交的“净税”可能反而更低。

所以说,算税的关键,从来不只是“税率是多少”,而是“你的扣除项有没有用足”,很多人白白放弃了专项附加扣除,或者不知道自己符合免税条件,等于主动给国家“多捐钱”。

还有一个隐形坑:预扣预缴≠最终应缴,很多人的个税是单位按月预扣的,但年底汇算清缴时才发现,原来自己可以退几千块!也有人因为兼职、稿酬没申报,结果补税还被罚款,所以每年3月到6月的个税汇算,千万别当回事儿应付,那是你“查漏补缺”的黄金期。

以案说法:张姐退税8700元,只因她做了这件事

张姐是一名普通白领,月薪1.1万,全年工资收入约13.2万元,平时单位每月给她预扣个税约200多元,一年下来扣了3000元左右,年初做年度汇算时,她想起自己去年换了租房地点,还有父母赡养和孩子教育两项专项附加扣除一直没填。

她在个税APP上补填了信息:每月租房1500元、赡养两位老人1000元、子女教育1000元,三项合计每月可扣除3500元,再加上起征点和社保,她全年实际应纳税额直接降到了不到500元。

结果呢?系统显示她应退税8700元!张姐一开始还不敢信,反复核对后才确认是真的,她说:“原来我不是赚得少,是不懂规则。”

这个案子告诉我们:税收优惠不是天上掉馅饼,而是你主动争取的权利,不会用、不敢用、懒得用,最后吃亏的只能是自己。

法条链接:这些规定你得知道

律师总结:算税不是算命,而是算清楚自己的权利

作为从业十几年的税务法律实务律师,我想说的是:税收本质上是一种法律义务,但它同样伴随着法定权利,你有权享受免税额度,有权申请扣除,有权在合规范围内合理节税,不要觉得“税”是冷冰冰的数字,它背后是你生活的细节——你住的房子、你养的孩子、你看病的单据,每一张都能成为减税的凭证。

别再说“反正我也搞不懂”就摆烂了,花半小时学会个税APP操作,可能换来几千块真金白银;了解一项税收优惠政策,也许能帮你省下一辆电动车的钱。

你越懂税,税越对你温柔,别让无知,成了你多花钱的理由。

税费怎么算?一文讲透你该交多少,少交多交都得懂!,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

说到“税费”,很多人第一反应是头疼——工资要交个税,买房要缴契税,做生意还得算增值税……五花八门的名目让人眼花...

点击复制推广网址:

下载海报: