逾期后哪里能贷款?突然被拒了怎么办?

大家好,我是李律师,作为一名从业多年的法律专业人士,我经常遇到客户咨询关于逾期后贷款的问题,生活中,谁没遇到过手头紧的时候呢?信用卡逾期、贷款违约,这些看似小事,却可能让你的信用记录“蒙尘”,导致申请...

你有没有这样的经历——干了十年一线工作,项目做了几十个,加班加点从不推脱,可一到评职称,却总被一句话打发:“材料没整明白,明年再来吧。”

是不是特别憋屈?

职称这事,说白了不是光靠“干活”就能拿下的,它像一场精心策划的“法律答辩”,你得有证据、有逻辑、有策略,我就以一个律师的视角,带你拆解这场“职称攻坚战”里的门道——怎么评、怎么避坑、怎么让评审专家一眼相中你。

很多人误以为职称是单位给的“奖励”,其实不然,职称是一种专业技术资格认定,本质上属于国家对个人专业能力的官方背书,它和你的工资、岗位晋升、项目申报甚至退休待遇都直接挂钩。

但问题来了:为什么有些人条件差不多,别人过了你没过?

答案往往藏在“材料组织”和“政策理解”这两个细节里。

我见过太多人,业绩硬、技术强,结果因为材料杂乱、重点模糊、格式出错,被直接刷掉,这不是评审不公平,而是你没把“法律事实”讲清楚。

每个系列(比如工程、教育、卫生)的职称评审标准都不一样,哪怕同是高级工程师,住建系统和交通系统的侧重点也可能不同。

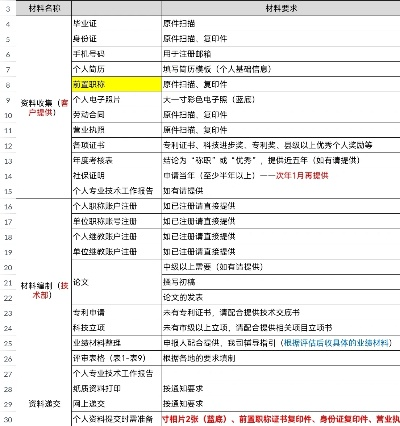

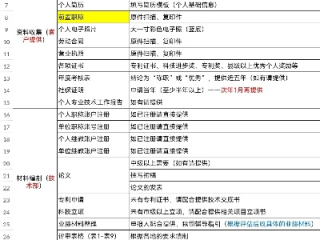

建议你先去当地人社局官网或行业主管部门网站,下载最新的《职称评审条件文件》,逐条对照自己是否满足:

宁可多准备,不要踩空一条。

有个客户跟我说:“我觉得我干得比谁都多,凭什么他们能过?”

我问他:“你主持过几个重大项目?有没有作为第一负责人立项?合同金额有没有达到门槛?”

他愣住了:“我以为只要参与就行……”

这就是典型的“自我感动式申报”,评审看的是你在项目中的主导性作用,不是“我在场”。

你以为评审专家会一页页细读你的厚厚一摞材料?错,他们每人要看上百份,平均每份不超过8分钟。

你的材料必须做到:重点突出、逻辑清晰、证据闭环。

举个例子:

别只写“参与某桥梁设计”,而要写成:

“作为结构专业负责人,主导XX大桥主跨120米连续梁的设计优化,提出预应力布置调整方案,节约造价约15%,项目获省级优质工程奖。”

这一句话,包含了角色、技术难点、创新点、成果量化、外部认可五个维度,瞬间拉满专业印象分。

再比如论文,别堆数量,选1-2篇最相关的,附上查重报告、刊号信息,再简单说明这篇论文如何指导了实际工作,形成“理论+实践”的呼应。

很多技术骨干一到答辩就紧张,只会念PPT,或者被问偏一点就卡壳。

答辩不是考试,是展示你专业思维的过程。

提前准备好三个核心问题:

回答时用“STAR法则”:情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result),这样听起来有条理,也显得你思路清晰。

我有个朋友老张,建筑行业高级工程师评审连着两年被刷。

第一次,材料堆了三大本,但全是复印件,没目录、没页码、没重点标注,评审老师翻了两页就说:“看不出重点。”

第二次,他按网上模板改了,结果论文发表在非正规期刊,被认定为无效。

第三次,他来找我商量,我们一起做了三件事:

结果怎么样?一次性通过,还被评委点名表扬“材料规范、逻辑性强”。

你看,差的从来不是能力,而是表达能力与规则意识。

根据《职称评审管理暂行规定》(人力资源和社会保障部令第40号):

这意味着:

你提交的每一份合同、每一个公章、每一篇论文,都可能被追溯责任。虚假材料一旦查实,不仅评审失败,还可能记入诚信档案,影响未来五年申报资格。

评职称,本质上是一场依法依规的专业资格确权过程,它不看你多辛苦,而看你是否能用规则语言,把自己的价值“翻译”给评审组听。

请记住这三点:

最后送大家一句话:

真正的专业,不仅是能把活干好,更是能让别人看懂你有多专业。

职称这条路,愿你少走弯路,一次上岸。

怎么评职称?卡在材料关怎么办?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有这样的经历——干了十年一线工作,项目做了几十个,加班加点从不推脱,可一到评职称,却总被一句话打发:“材...

点击复制推广网址:

下载海报: