打架把人打成轻伤,会怎么判?后续该怎么办?

大伙儿可能觉得,不就是打了一架嘛,顶多赔点医药费,道个歉就完事儿了,这话在轻微伤或者连轻微伤都够不上的时候,可能还行得通,但如果鉴定下来,对方是“轻伤”,那您可真得掂量掂量了。 咱们得明白,法律上的...

你有没有过这种感觉——高考填志愿时,觉得自己选的专业“听着挺厉害”,结果上了大学才发现,根本不是那么回事,上课像坐牢,作业像受刑,每天都在怀疑人生:“我当初为啥要选这个?”别慌,你不是一个人,每年都有成千上万的学生站在“转专业”这条十字路口,犹豫、焦虑、不知所措,咱们就来聊聊:大学到底能不能转专业?该怎么转?如果被拒了,还有没有翻盘的机会?

先说结论:能转,但不简单。

每所高校的政策不同,但大体流程差不多,转专业集中在大一结束或大二开学前进行,这是大多数学校设定的“黄金窗口期”,为什么是这个时间点?因为大一课程大多是通识课,专业课还没深入,学校也怕你“逃课式”转专业,影响教学秩序。

那具体怎么操作呢?三步走:

第一步:搞清楚政策。

别急着提交申请,先去你学校的教务处官网扒一扒《本科生转专业管理办法》,重点看这几个问题:哪些专业可以转入?有没有名额限制?对绩点有没有硬性要求?比如有些热门专业(像计算机、金融)可能要求gpa3.5以上,还得分高者得,而有些冷门专业反而敞开大门欢迎你。

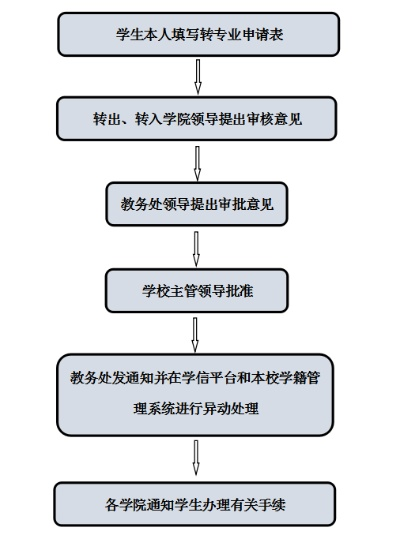

第二步:准备材料+走流程。

通常需要提交转专业申请表、成绩单、个人陈述(就是写你为啥想转),有的学校还要面试或笔试,这里划重点:个人陈述千万别写“我对原专业没兴趣”或者“学不会”,听起来太消极,换成:“我在学习过程中发现了自己更强烈的兴趣方向,结合未来职业规划,我认为XX专业更能发挥我的潜力。”是不是听着就专业多了?

第三步:等通知,做好备胎计划。

就算你成绩好、理由充分,也不一定100%成功,毕竟名额有限,竞争激烈,万一被拒了,别崩!你可以考虑辅修、双学位,或者通过跨专业考研曲线救国,转专业不是人生的唯一出路,但它确实是一次重新校准方向的机会。

以案说法:小林的“逆袭转专记”

小林是某211高校的大一学生,被调剂到生物工程专业,上课三个月后,他发现这专业不仅要做实验到凌晨,还得背一堆分子式,完全不是他的菜,他真正热爱的是数字媒体技术——喜欢剪视频、做动画,高中时还拿过省级创意比赛奖。

大一下学期,他开始准备转专业,首先查清政策:目标专业每年收8人,要求GPA不低于3.3,且需通过作品集评审和面试,他立刻调整学习状态,把每门课都当高考考,期末绩点冲到3.7,他用课余时间做了三个原创短视频作品,还自学了基础编程。

申请那天,他带着作品集走进面试室,教授问他:“你为什么要转?”他没说“我不喜欢生物”,而是说:“我在实验室学会了严谨,但我也意识到,我更想用技术去表达思想,数字媒体是科学与艺术的桥梁,我想成为那个搭桥的人。”

他成功转入,现在已经是学院新媒体项目的主力。

你看,转专业拼的不只是成绩,更是清晰的自我认知和充分的准备。

法条链接:

虽然我国《高等教育法》没有直接规定“转专业”的权利,但教育部发布的《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第九条明确指出:

“学生一般应当在被录取学校完成学业,因患病或者有特殊困难、特别需要,无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的,可以申请转学或者转专业。”

各高校依据此规定制定本校的转专业实施细则,具有法律效力,也就是说,转专业不是你想转就能转,但学校也不能随意剥夺学生的合理申请权。

律师总结:

作为常年接触高校学生法律咨询的律师,我想告诉你:转专业本质上是一场“制度内的博弈”,它考验你的成绩、规划、表达,甚至心理素质,但请记住,你有知情权、申请权和申诉权,如果学校拒绝你,却没有给出合理解释,或明显违反公示的政策,你是可以依法提出异议的。

更重要的是,别把转专业当成逃避现实的出口,问问自己:我是真的热爱新专业,还是只是厌倦了现在的状态?真正的改变,从来不只是换个名字那么简单,方向比努力重要,但清醒的认知,才是你最该转的“专业”。

如果你正站在这个岔路口——别怕,也别冲动,查政策、备材料、明初心,一步一步来,人生不是单行道,大学也不是终点站,只要你想走,路,总会有的。

大学想换专业?流程怎么走?卡在中间怎么办?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有过这种感觉——高考填志愿时,觉得自己选的专业“听着挺厉害”,结果上了大学才发现,根本不是那么回事,上课...

点击复制推广网址:

下载海报: