银行卡的钱属于夫妻共同财产吗

一、银行卡的钱属于夫妻共同财产吗 一般情况下,婚后取得的银行卡中的存款通常属于夫妻共同财产。但如果该银行卡中的钱是婚前一方的个人财产存入,且有明确的证据证明这一事实,那么该部分存款就属于婚前个人财产...

你有没有接过那种半夜响起来的催收电话?或者一睁眼就看到手机里蹦出十几条“再不还钱就上门”的短信?更离谱的是,有些人甚至收到了带自己家门口画面的短视频,配上冷冰冰的文字:“今天不还款,明天就贴告示。”

别慌,我不是来吓你的,作为执业十几年的律师,我每天都会接到类似的咨询:“他们发这种短信视频,是不是已经违法了?”“我欠钱是事实,但他们这样搞,是不是太过分了?”今天咱们就坐下来,像朋友聊天一样,把这个问题掰开揉碎讲清楚。

你要知道,银行或正规金融机构在你贷款逾期后,有权进行催收,这是他们的权利,也是合同约定的一部分,比如打电话提醒你还款、发短信告知逾期情况,这些属于合理范围内的催收行为。

但问题出在——很多人把“合法催收”做成了“精神施压”甚至“软暴力”。

举个例子:

你只是信用卡逾期30天,本金加利息不到两万,结果对方不仅每天打十几个电话,还在凌晨两点发来一段拍摄你家门牌号的视频,配文写着:“已实地走访,请尽快处理。”

这听着是不是毛骨悚然?

重点来了:单纯的催收不违法,但如果涉及侮辱、威胁、泄露隐私、骚扰第三方(比如你父母、同事),那就踩到了法律红线。

根据我们处理过的大量案件,以下几种“短信+视频”类催收方式,极有可能构成违法:

拍摄并传播你的住宅、工作场所视频

即使没进屋,仅在外围拍摄并发送给你本人或他人,也可能侵犯《民法典》中的“隐私权”。

使用带有恐吓性质的语言或画面

“再不还钱,棺材都给你订好了”,或者配上阴森音乐和墓地图片——这属于典型的威胁性言论。

将催收信息群发给你的亲友、同事

这叫“连坐式催收”,严重侵犯个人信息保护权。

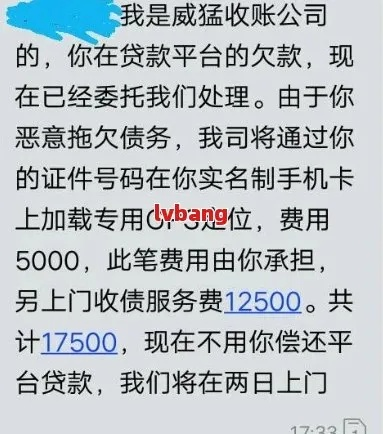

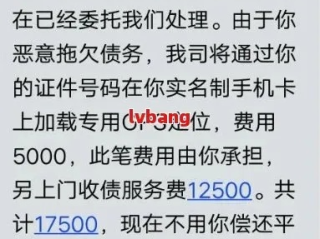

伪造公文、冒充司法机关人员

有些催收公司会制作假的“法院传票”“执行通知书”视频,诱导你还款,这就涉嫌伪造国家机关文书了。

我去年代理过一个案子,当事人张先生因为疫情失业,房贷断供两个月,某天早上醒来,发现微信里有一段15秒的视频:镜头从小区大门一路推进,最后定格在他家门口,门上还被贴了一张红纸,写着“欠债不还,全家蒙羞”。

发件人是贷款机构委托的第三方催收公司,更过分的是,这段视频还被转发给了张先生所在公司的HR邮箱。

张先生当场崩溃,出现严重焦虑症状,不得不请假就医,后来我们提起民事诉讼,主张侵犯隐私权、名誉权及人格尊严,最终法院判决催收公司赔偿精神损害抚慰金3万元,并公开道歉。

这个案子的关键点在于:即便债务属实,也不能以牺牲人格尊严为代价去追债。

《中华人民共和国民法典》第1032条:

自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《民法典》第1033条:

除法律另有规定或权利人明确同意外,禁止进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间。

《个人信息保护法》第10条:

任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或公开他人个人信息。

《互联网金融逾期债务催收自律公约》(中国互金协会发布)第13条:

催收人员不得通过暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰等方式催收,不得向无关第三人透露债务人信息。

最后我想说几句掏心窝子的话:

欠钱确实要还,这是诚信问题,但催收的方式,必须讲法律、讲人性、讲边界。

你可以暂时困难,但不该被当成“猎物”一样围猎;你可以逾期,但不该失去基本的尊严。

如果你也遇到了类似情况——

👉 收到带有定位、影像、威胁内容的短信或视频;

👉 被频繁骚扰影响正常生活;

👉 家人朋友被牵连打扰;

请立刻做三件事:

文明社会,不该用恐惧来还债。

真正的法治,是在维护债权的同时,也守护每一个普通人夜晚能安心入睡的权利。

——我是你的法律顾问老陈,愿你在风雨中,仍有光可循。

贷款逾期了,短信和视频催收到底能不能发?发了算不算违法?,本文为合飞律师原创,未经授权禁止转载,个案情况不同,建议咨询专业律师制定方案。

你有没有接过那种半夜响起来的催收电话?或者一睁眼就看到手机里蹦出十几条“再不还钱就上门”的短信?更离谱的是,有...

点击复制推广网址:

下载海报: