驾驶证逾期1年半?别慌,资深律师教你一步步化解危机!

大家好,我是你们的律师朋友老王,今天咱们来聊聊一个生活中挺常见却又容易让人手足无措的问题:驾驶证逾期1年半了怎么办?别着急,这事儿听起来吓人,但只要理清思路,一步步来,就能顺利解决,作为从业多年的律师...

咱们平时签合同、办手续、走流程,总绕不开一个东西——公章,尤其是“骑缝章”,听起来挺专业,很多人以为就是随便在文件边上盖一下完事,但你真要这么想,那可就大意了!

我干律师这行十几年,见过太多因为“骑缝章盖得不对”导致纠纷的案子,有的公司几百万的合同,最后打官司时对方一句“这章不是骑缝章,我们不认”,直接把整个文件的有效性给推翻了,你说冤不冤?

那到底骑缝章怎么盖才算规范?今天我就用大白话,给你讲清楚这个看似小细节、实则大讲究的关键操作。

先说清楚,骑缝章不是为了好看,也不是凑数用的,它的核心作用是防篡改、防替换、保完整。

想象一下:你和对方签了一份5页的合同,每一页都单独打印出来,如果我不盖骑缝章,理论上对方完全可以偷偷换掉中间某一页,比如把付款金额从10万改成100万,然后告诉你“你看,白纸黑字写着呢”。

但如果你盖了标准的骑缝章——也就是印章横跨每一页的边缘,像“骑”在纸缝上一样——那一旦有人想抽换页面,印章就不连贯了,一眼就能看出来被动过手脚。

骑缝章的本质,是证明这份文件从第一页到最后一页是一个不可分割的整体。

别以为盖章是行政人员随手一按的事,正确的做法必须严谨:

把你要盖章的文件(比如合同正本)整齐叠在一起,四角对齐,不能歪斜,哪怕差个两三毫米,后面印章错位,效果就大打折扣。

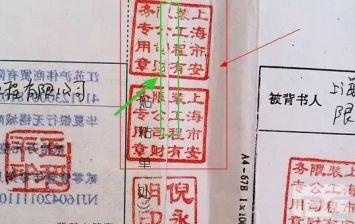

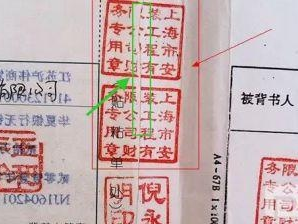

把公章放在文件左侧边缘(或右侧,视排版而定),让印章的一部分印在第一页上,另一部分印在第二页上,依次类推,覆盖所有页面,理想状态是:你翻开每一页,都能看到印章的一部分,合起来看,印章是“完整拼接”的。

✅ 正确示范:印章从第一页延伸到第五页,每页都有部分印记,整体连贯。

❌ 错误做法:只在第一页和最后一页盖章;或者每页单独盖一个完整的章——这不叫骑缝章,叫“重复盖章”,没防伪作用。

盖的时候用力要稳,确保每一面都印得清楚,太轻了看不清,太重了可能晕墨,反而影响识别,最好当场检查一遍,用手机拍个视频翻页确认。

误区1:只在首页和末页盖章

这是最常见的错误!首页和末页盖章只能证明“首尾存在”,中间内容是否被调包?没法证明,骑缝章必须贯穿每一页。

误区2:用复印件再盖章

骑缝章必须在原件上盖,如果你先把文件复印好,再在复印件上盖章,那这份“骑缝章”在法律上几乎无效——因为它不能证明原始文件的完整性。

误区3:电子合同不用盖骑缝章

其实现在很多电子签平台已经支持“电子骑缝章”功能,通过数字签名技术实现同样的防篡改效果,如果是纯纸质流程转电子存档,建议扫描后标注“已加盖骑缝章”,并保留原始件。

去年我代理过一个案子,客户是一家建材公司,跟甲方签了600多万的供货合同,合同一共7页,双方都在首页签字盖章,也在最后一页盖了公章,但唯独忘了盖骑缝章。

后来甲方拖欠货款,我们起诉,对方当庭拿出另一份“合同”,同样是7页,但第4页的付款条款完全不同——把“货到付款”改成了“验收后90天付款”。

我们坚称这是伪造的,但法院最终认定:由于原始合同未加盖骑缝章,无法排除单页被替换的可能性,因此对争议条款不予采信,结果,我方虽然赢了官司,但利息和违约金部分被大幅削减,客户实际损失超过87万。

法官最后还特意提醒:“这么大额的合同,连骑缝章都没盖,属于重大疏忽。”

那一刻,我真是又气又无奈。

我国《民法典》虽未直接规定“必须盖骑缝章”,但在合同效力认定中,始终强调“证据完整性”与“真实性”。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条指出:

“无法与原件核对的复印件、复制品,不能单独作为认定案件事实的依据。”

而骑缝章,正是帮助验证“多页文件为同一原件”的关键辅助证据。

在《电子签名法》中也明确,可靠的电子签名需具备“防篡改”功能,这与骑缝章的防伪逻辑完全一致。

换句话说,法律虽没写“不盖骑缝章就无效”,但一旦发生纠纷,没有骑缝章的一方,举证难度直接翻倍。

盖骑缝章这件事,看起来像是办公室里的“小事”,但背后牵扯的是证据效力、合同安全、企业风控的大问题。

记住这几句话:

别等到出事了才后悔:“哎呀,当时要是多花十秒钟……”

决定一场官司输赢的,不是律师多厉害,而是你当初盖章时,有没有多想那么一下。

细节不牢,地动山摇。

骑缝章虽小,但它盖住的,是你签下去的每一个字的安全底线。

咱们平时签合同、办手续、走流程,总绕不开一个东西——公章,尤其是“骑缝章”,听起来挺专业,很多人以为就是随便在...

点击复制推广网址:

下载海报: